重温SSM(一):线性系统和HiPPO矩阵

By 苏剑林 | 2024-05-24 | 55242位读者 | 引用前几天,笔者看了几篇介绍SSM(State Space Model)的文章,才发现原来自己从未认真了解过SSM,于是打算认真去学习一下SSM的相关内容,顺便开了这个新坑,记录一下学习所得。

SSM的概念由来已久,但这里我们特指深度学习中的SSM,一般认为其开篇之作是2021年的S4,不算太老,而SSM最新最火的变体大概是去年的Mamba。当然,当我们谈到SSM时,也可能泛指一切线性RNN模型,这样RWKV、RetNet还有此前我们在《Google新作试图“复活”RNN:RNN能否再次辉煌?》介绍过的LRU都可以归入此类。不少SSM变体致力于成为Transformer的竞争者,尽管笔者并不认为有完全替代的可能性,但SSM本身优雅的数学性质也值得学习一番。

尽管我们说SSM起源于S4,但在S4之前,SSM有一篇非常强大的奠基之作《HiPPO: Recurrent Memory with Optimal Polynomial Projections》(简称HiPPO),所以本文从HiPPO开始说起。

Transformer升级之路:18、RoPE的底数选择原则

By 苏剑林 | 2024-05-29 | 148011位读者 | 引用我们知道,在RoPE中频率的计算公式为$\theta_i = b^{-2i/d}$,底数$b$默认值为10000。目前Long Context的主流做法之一是,先在$b=10000$上用短文本预训练,然后调大$b$并在长文本微调,其出发点是《Transformer升级之路:10、RoPE是一种β进制编码》里介绍的NTK-RoPE,它本身有较好长度外推性,换用更大的$b$再微调相比不加改动的微调,起始损失更小,收敛也更快。该过程给人的感觉是:调大$b$完全是因为“先短后长”的训练策略,如果一直都用长文本训练似乎就没必要调大$b$了?

上周的论文《Base of RoPE Bounds Context Length》试图回答这个问题,它基于一个期望性质研究了$b$的下界,由此指出更大的训练长度本身就应该选择更大的底数,与训练策略无关。整个分析思路颇有启发性,接下来我们一起来品鉴一番。

通向概率分布之路:盘点Softmax及其替代品

By 苏剑林 | 2024-06-14 | 32174位读者 | 引用不论是在基础的分类任务中,还是如今无处不在的注意力机制中,概率分布的构建都是一个关键步骤。具体来说,就是将一个$n$维的任意向量,转换为一个$n$元的离散型概率分布。众所周知,这个问题的标准答案是Softmax,它是指数归一化的形式,相对来说比较简单直观,同时也伴有很多优良性质,从而成为大部分场景下的“标配”。

尽管如此,Softmax在某些场景下也有一些不如人意之处,比如不够稀疏、无法绝对等于零等,因此很多替代品也应运而生。在这篇文章中,我们将简单总结一下Softmax的相关性质,并盘点和对比一下它的部分替代方案。

Softmax回顾

首先引入一些通用记号:$\boldsymbol{x} = (x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$是需要转为概率分布的$n$维向量,它的分量可正可负,也没有限定的上下界。$\Delta^{n-1}$定义为全体$n$元离散概率分布的集合,即

\begin{equation}\Delta^{n-1} = \left\{\boldsymbol{p}=(p_1,p_2,\cdots,p_n)\left|\, p_1,p_2,\cdots,p_n\geq 0,\sum_{i=1}^n p_i = 1\right.\right\}\end{equation}

之所以标注$n-1$而不是$n$,是因为约束$\sum\limits_{i=1}^n p_i = 1$定义了$n$维空间中的一个$n-1$维子平面,再加上$p_i\geq 0$的约束,$(p_1,p_2,\cdots,p_n)$的集合就只是该平面的一个子集,即实际维度只有$n-1$。

Monarch矩阵:计算高效的稀疏型矩阵分解

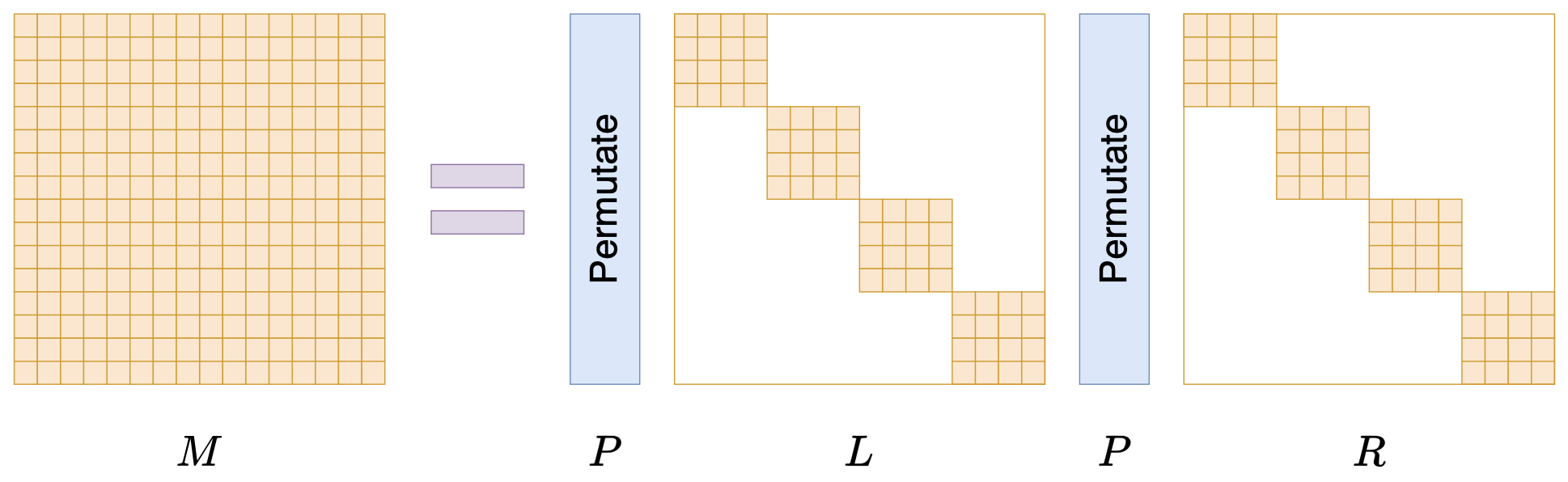

By 苏剑林 | 2024-07-24 | 27443位读者 | 引用在矩阵压缩这个问题上,我们通常有两个策略可以选择,分别是低秩化和稀疏化。低秩化通过寻找矩阵的低秩近似来减少矩阵尺寸,而稀疏化则是通过减少矩阵中的非零元素来降低矩阵的复杂性。如果说SVD是奔着矩阵的低秩近似去的,那么相应地寻找矩阵稀疏近似的算法又是什么呢?

接下来我们要学习的是论文《Monarch: Expressive Structured Matrices for Efficient and Accurate Training》,它为上述问题给出了一个答案——“Monarch矩阵”,这是一簇能够分解为若干置换矩阵与稀疏矩阵乘积的矩阵,同时具备计算高效且表达能力强的特点,论文还讨论了如何求一般矩阵的Monarch近似,以及利用Monarch矩阵参数化LLM来提高LLM速度等内容。

值得指出的是,该论文的作者也正是著名的Flash Attention的作者Tri Dao,其工作几乎都在致力于改进LLM的性能,这篇Monarch也是他主页上特意展示的几篇论文之一,单从这一点看就非常值得学习一番。

低秩近似之路(一):伪逆

By 苏剑林 | 2024-09-15 | 24366位读者 | 引用可能很多读者跟笔者一样,对矩阵的低秩近似有种熟悉而又陌生的感觉。熟悉是因为,低秩近似的概念和意义都不难理解,加之目前诸如LoRA等基于低秩近似的微调技术遍地开花,让低秩近似的概念在耳濡目染间就已经深入人心;然而,低秩近似所覆盖的内容非常广,在低秩近似相关的论文中时常能看到一些不熟悉但又让我们叹为观止的新技巧,这就导致了一种似懂非懂的陌生感。

因此,在这个系列文章中,笔者将试图系统梳理一下矩阵低秩近似相关的理论内容,以补全对低秩近似的了解。而在第一篇文章中,我们主要介绍低秩近似系列中相对简单的一个概念——伪逆。

优化视角

伪逆(Pseudo Inverse),也称“广义逆(Generalized Inverse)”,顾名思义就是“广义的逆矩阵”,它实际上是“逆矩阵”的概念对于不可逆矩阵的推广。

VQ的又一技巧:给编码表加一个线性变换

By 苏剑林 | 2024-11-06 | 28331位读者 | 引用在《VQ的旋转技巧:梯度直通估计的一般推广》中,我们介绍了VQ(Vector Quantization)的Rotation Trick,它的思想是通过推广VQ的STE(Straight-Through Estimator)来为VQ设计更好的梯度,从而缓解VQ的编码表坍缩、编码表利用率低等问题。

无独有偶,昨天发布在arXiv上的论文《Addressing Representation Collapse in Vector Quantized Models with One Linear Layer》提出了改善VQ的另一个技巧:给编码表加一个线性变换。这个技巧单纯改变了编码表的参数化方式,不改变VQ背后的理论框架,但实测效果非常优异,称得上是简单有效的经典案例。

最近评论