基于CNN的阅读理解式问答模型:DGCNN

By 苏剑林 | 2018-04-15 | 450436位读者 | 引用2019.08.20更新:开源了一个Keras版(https://kexue.fm/archives/6906)

早在年初的《Attention is All You Need》的介绍文章中就已经承诺过会分享CNN在NLP中的使用心得,然而一直不得其便。这几天终于下定决心来整理一下相关的内容了。

背景

事不宜迟,先来介绍一下模型的基本情况。

模型特点

本模型——我称之为DGCNN——是基于CNN和简单的Attention的模型,由于没有用到RNN结构,因此速度相当快,而且是专门为这种WebQA式的任务定制的,因此也相当轻量级。SQUAD排行榜前面的模型,如AoA、R-Net等,都用到了RNN,并且还伴有比较复杂的注意力交互机制,而这些东西在DGCNN中基本都没有出现。

这是一个在GTX1060上都可以几个小时训练完成的模型!

DGCNN,全名为Dilate Gated Convolutional Neural Network,即“膨胀门卷积神经网络”,顾名思义,融合了两个比较新的卷积用法:膨胀卷积、门卷积,并增加了一些人工特征和trick,最终使得模型在轻、快的基础上达到最佳的效果。在本文撰写之时,本文要介绍的模型还位于榜首,得分(得分是准确率与F1的平均)为0.7583,而且是到目前为止唯一一个一直没有跌出前三名、并且获得周冠军次数最多的模型。

最小熵原理(二):“当机立断”之词库构建

By 苏剑林 | 2018-04-24 | 86899位读者 | 引用在本文,我们介绍“套路宝典”第一式——“当机立断”:1、导出平均字信息熵的概念,然后基于最小熵原理推导出互信息公式;2、并且完成词库的无监督构建、给出一元分词模型的信息熵诠释,从而展示有关生成套路、识别套路的基本方法和技巧。

这既是最小熵原理的第一个使用案例,也是整个“套路宝典”的总纲。

你练或者不练,套路就在那里,不增不减。

为什么需要词语

从上一篇文章可以看到,假设我们根本不懂中文,那么我们一开始会将中文看成是一系列“字”随机组合的字符串,但是慢慢地我们会发现上下文是有联系的,它并不是“字”的随机组合,它应该是“套路”的随机组合。于是为了减轻我们的记忆成本,我们会去挖掘一些语言的“套路”。第一个“套路”,是相邻的字之间的组合定式,这些组合定式,也就是我们理解的“词”。

平均字信息熵

假如有一批语料,我们将它分好词,以词作为中文的单位,那么每个词的信息量是$-\log p_w$,因此我们就可以计算记忆这批语料所要花费的时间为

$$-\sum_{w\in \text{语料}}\log p_w\tag{2.1}$$

这里$w\in \text{语料}$是对语料逐词求和,不用去重。如果不分词,按照字来理解,那么需要的时间为

$$-\sum_{c\in \text{语料}}\log p_c\tag{2.2}$$

简明条件随机场CRF介绍(附带纯Keras实现)

By 苏剑林 | 2018-05-18 | 344498位读者 | 引用笔者去年曾写过博文《果壳中的条件随机场(CRF In A Nutshell)》,以一种比较粗糙的方式介绍了一下条件随机场(CRF)模型。然而那篇文章显然有很多不足的地方,比如介绍不够清晰,也不够完整,还没有实现,在这里我们重提这个模型,将相关内容补充完成。

本文是对CRF基本原理的一个简明的介绍。当然,“简明”是相对而言中,要想真的弄清楚CRF,免不了要提及一些公式,如果只关心调用的读者,可以直接移到文末。

图示

按照之前的思路,我们依旧来对比一下普通的逐帧softmax和CRF的异同。

逐帧softmax

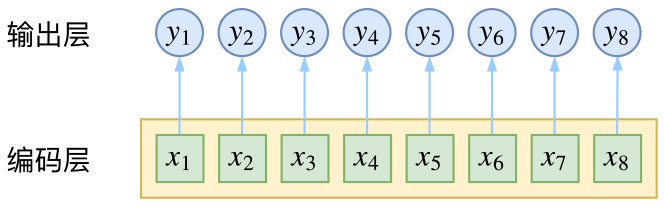

CRF主要用于序列标注问题,可以简单理解为是给序列中的每一帧都进行分类,既然是分类,很自然想到将这个序列用CNN或者RNN进行编码后,接一个全连接层用softmax激活,如下图所示

最小熵原理(三):“飞象过河”之句模版和语言结构

By 苏剑林 | 2018-05-30 | 61486位读者 | 引用在前一文《最小熵原理(二):“当机立断”之词库构建》中,我们以最小熵原理为出发点进行了一系列的数学推导,最终得到$(2.15)$和$(2.17)$式,它告诉我们两个互信息比较大的元素我们应该将它们合并起来,这有利于降低“学习难度”。于是利用这一原理,我们通过邻字互信息来实现了词库的无监督生成。

由字到词、由词到词组,考察的是相邻的元素能不能合并成一个好“套路”。可是套路为什么非得要相邻的呢?当然不一定相邻,我们学习语言的时候,不仅仅会学习到词语、词组,还要学习到“固定搭配”,也就是说词语怎么运用才是合理的,这是语法的体现,是本文所要探究的,希望最终能达到一定的无监督句法分析的效果。

由于这次我们考虑的是跨邻词的语言关联,因此我给它起个名字为“飞象过河”,正是

“套路宝典”第二式——“飞象过河”

语言结构

对于大多数人来说,并不会真正知道什么是语法,他们脑海里就只有一些“固定搭配”、“定式”,或者更正式一点可以叫“模版”。大多数情况下,我们是根据模版来说出合理的话来。而不同的人的说话模版可能有所不同,这就是个人的说话风格,甚至是“口头禅”。

貌离神合的RNN与ODE:花式RNN简介

By 苏剑林 | 2018-06-23 | 107704位读者 | 引用本来笔者已经决心不玩RNN了,但是在上个星期思考时忽然意识到RNN实际上对应了ODE(常微分方程)的数值解法,这为我一直以来想做的事情——用深度学习来解决一些纯数学问题——提供了思路。事实上这是一个颇为有趣和有用的结果,遂介绍一翻。顺便地,本文也涉及到了自己动手编写RNN的内容,所以本文也可以作为编写自定义的RNN层的一个简单教程。

注:本文并非前段时间的热点“神经ODE”的介绍(但有一定的联系)。

RNN基本

什么是RNN?

众所周知,RNN是“循环神经网络(Recurrent Neural Network)”,跟CNN不同,RNN可以说是一类模型的总称,而并非单个模型。简单来讲,只要是输入向量序列$(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\dots,\boldsymbol{x}_T)$,输出另外一个向量序列$(\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2,\dots,\boldsymbol{y}_T)$,并且满足如下递归关系

$$\boldsymbol{y}_t=f(\boldsymbol{y}_{t-1}, \boldsymbol{x}_t, t)\tag{1}$$

的模型,都可以称为RNN。也正因为如此,原始的朴素RNN,还有改进的如GRU、LSTM、SRU等模型,我们都称为RNN,因为它们都可以作为上式的一个特例。还有一些看上去与RNN没关的内容,比如前不久介绍的CRF的分母的计算,实际上也是一个简单的RNN。

说白了,RNN其实就是递归计算。

基于GRU和AM-Softmax的句子相似度模型

By 苏剑林 | 2018-07-29 | 348092位读者 | 引用搞计算机视觉的朋友会知道,AM-Softmax是人脸识别中的成果。所以这篇文章就是借鉴人脸识别的做法来做句子相似度模型,顺便介绍在Keras下各种margin loss的写法。

背景

细想之下会发现,句子相似度与人脸识别有很多的相似之处~

已有的做法

在我搜索到的资料中,深度学习做句子相似度模型,就只有两种做法:一是输入一对句子,然后输出一个0/1标签代表相似程度,也就是视为一个二分类问题,比如《Learning Text Similarity with Siamese Recurrent Networks》中的模型是这样的

包括今年拍拍贷的“魔镜杯”,也是这种格式。另外一种做法是输入一个三元组“(句子A,跟A相似的句子,跟A不相似的句子)”,然后用triplet loss的做法解决,比如文章《Applying Deep Learning To Answer Selection: A Study And An Open Task》中的做法。

这两种做法其实也可以看成是一种,本质上是一样的,只不过loss和训练方法有所差别。但是,这两种方法却都有一个很严重的问题:负样本采样严重不足,导致效果提升非常慢。

从动力学角度看优化算法(一):从SGD到动量加速

By 苏剑林 | 2018-06-27 | 168464位读者 | 引用在这个系列中,我们来关心优化算法,而本文的主题则是SGD(stochastic gradient descent,随机梯度下降),包括带Momentum和Nesterov版本的。对于SGD,我们通常会关心的几个问题是:

SGD为什么有效?

SGD的batch size是不是越大越好?

SGD的学习率怎么调?

Momentum是怎么加速的?

Nesterov为什么又比Momentum稍好?

...

这里试图从动力学角度分析SGD,给出上述问题的一些启发性理解。

梯度下降

既然要比较谁好谁差,就需要知道最好是什么样的,也就是说我们的终极目标是什么?

训练目标分析

假设全部训练样本的集合为$\boldsymbol{S}$,损失度量为$L(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\theta})$,其中$\boldsymbol{x}$代表单个样本,而$\boldsymbol{\theta}$则是优化参数,那么我们可以构建损失函数

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{|\boldsymbol{S}|}\sum_{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{S}} L(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\theta})\tag{1}$$

而训练的终极目标,则是找到$L(\boldsymbol{\theta})$的一个全局最优点(这里的最优是“最小”的意思)。

用变分推断统一理解生成模型(VAE、GAN、AAE、ALI)

By 苏剑林 | 2018-07-18 | 365464位读者 | 引用前言:我小学开始就喜欢纯数学,后来也喜欢上物理,还学习过一段时间的理论物理,直到本科毕业时,我才慢慢进入机器学习领域。所以,哪怕在机器学习领域中,我的研究习惯还保留着数学和物理的风格:企图从最少的原理出发,理解、推导尽可能多的东西。这篇文章是我这个理念的结果之一,试图以变分推断作为出发点,来统一地理解深度学习中的各种模型,尤其是各种让人眼花缭乱的GAN。本文已经挂到arxiv上,需要读英文原稿的可以移步到《Variational Inference: A Unified Framework of Generative Models and Some Revelations》。

下面是文章的介绍。其实,中文版的信息可能还比英文版要稍微丰富一些,原谅我这蹩脚的英语...

摘要:本文从一种新的视角阐述了变分推断,并证明了EM算法、VAE、GAN、AAE、ALI(BiGAN)都可以作为变分推断的某个特例。其中,论文也表明了标准的GAN的优化目标是不完备的,这可以解释为什么GAN的训练需要谨慎地选择各个超参数。最后,文中给出了一个可以改善这种不完备性的正则项,实验表明该正则项能增强GAN训练的稳定性。

近年来,深度生成模型,尤其是GAN,取得了巨大的成功。现在我们已经可以找到数十个乃至上百个GAN的变种。然而,其中的大部分都是凭着经验改进的,鲜有比较完备的理论指导。

本文的目标是通过变分推断来给这些生成模型建立一个统一的框架。首先,本文先介绍了变分推断的一个新形式,这个新形式其实在博客以前的文章中就已经介绍过,它可以让我们在几行字之内导出变分自编码器(VAE)和EM算法。然后,利用这个新形式,我们能直接导出GAN,并且发现标准GAN的loss实则是不完备的,缺少了一个正则项。如果没有这个正则项,我们就需要谨慎地调整超参数,才能使得模型收敛。

最近评论