用开源的人工标注数据来增强RoFormer-Sim

By 苏剑林 | 2021-07-19 | 203646位读者 | 引用大家知道,从SimBERT到SimBERTv2(RoFormer-Sim),我们算是为中文文本相似度任务建立了一个还算不错的基准模型。然而,SimBERT和RoFormer-Sim本质上都只是“弱监督”模型,跟“无监督”类似,我们不能指望纯弱监督的模型能达到完美符合人的认知效果。所以,为了进一步提升RoFormer-Sim的效果,我们尝试了使用开源的一些标注数据来辅助训练。本文就来介绍我们的探索过程。

有的读者可能想:有监督有啥好讲的?不就是直接训练么?说是这么说,但其实并没有那么“显然易得”,还是有些“雷区”的,所以本文也算是一份简单的“扫雷指南”吧。

前情回顾

笔者发现,自从SimBERT发布后,读者问得最多的问题大概是:

为什么“我喜欢北京”跟“我不喜欢北京”相似度这么高?它们不是意思相反吗?

SimBERTv2来了!融合检索和生成的RoFormer-Sim模型

By 苏剑林 | 2021-06-11 | 144466位读者 | 引用去年我们放出了SimBERT模型,它算是我们开源的比较成功的模型之一,获得了不少读者的认可。简单来说,SimBERT是一个融生成和检索于一体的模型,可以用来作为句向量的一个比较高的baseline,也可以用来实现相似问句的自动生成,可以作为辅助数据扩增工具使用,这一功能是开创性的。

近段时间,我们以RoFormer为基础模型,对SimBERT相关技术进一步整合和优化,最终发布了升级版的RoFormer-Sim模型。

简介

RoFormer-Sim是SimBERT的升级版,我们也可以通俗地称之为“SimBERTv2”,而SimBERT则默认是指旧版。从外部看,除了基础架构换成了RoFormer外,RoFormer-Sim跟SimBERT没什么明显差别,事实上它们主要的区别在于训练的细节上,我们可以用两个公式进行对比:

\begin{array}{c}

\text{SimBERT} = \text{BERT} + \text{UniLM} + \text{对比学习} \\[5pt]

\text{RoFormer-Sim} = \text{RoFormer} + \text{UniLM} + \text{对比学习} + \text{BART} + \text{蒸馏}\\

\end{array}

变分自编码器(七):球面上的VAE(vMF-VAE)

By 苏剑林 | 2021-05-17 | 207636位读者 | 引用在《变分自编码器(五):VAE + BN = 更好的VAE》中,我们讲到了NLP中训练VAE时常见的KL散度消失现象,并且提到了通过BN来使得KL散度项有一个正的下界,从而保证KL散度项不会消失。事实上,早在2018年的时候,就有类似思想的工作就被提出了,它们是通过在VAE中改用新的先验分布和后验分布,来使得KL散度项有一个正的下界。

该思路出现在2018年的两篇相近的论文中,分别是《Hyperspherical Variational Auto-Encoders》和《Spherical Latent Spaces for Stable Variational Autoencoders》,它们都是用定义在超球面的von Mises–Fisher(vMF)分布来构建先后验分布。某种程度上来说,该分布比我们常用的高斯分布还更简单和有趣~

KL散度消失

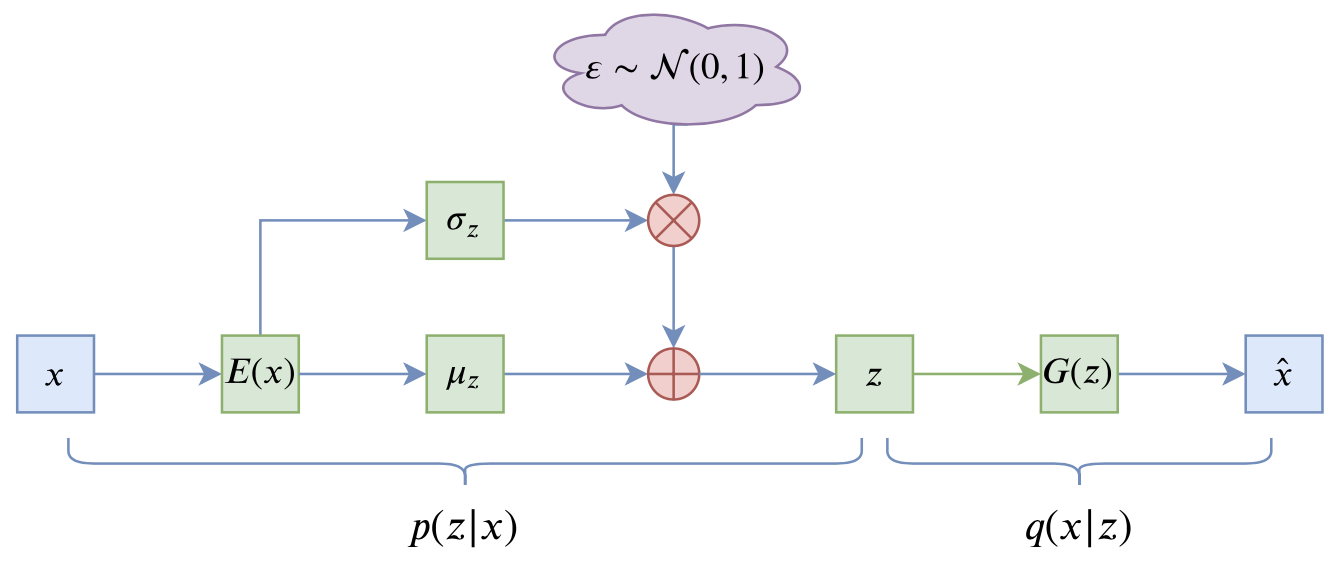

我们知道,VAE的训练目标是

\begin{equation}\mathcal{L} = \mathbb{E}_{x\sim \tilde{p}(x)} \Big[\mathbb{E}_{z\sim p(z|x)}\big[-\log q(x|z)\big]+KL\big(p(z|x)\big\Vert q(z)\big)\Big]

\end{equation}

WGAN的成功,可能跟Wasserstein距离没啥关系

By 苏剑林 | 2021-03-15 | 76252位读者 | 引用WGAN,即Wasserstein GAN,算是GAN史上一个比较重要的理论突破结果,它将GAN中两个概率分布的度量从f散度改为了Wasserstein距离,从而使得WGAN的训练过程更加稳定,而且生成质量通常也更好。Wasserstein距离跟最优传输相关,属于Integral Probability Metric(IPM)的一种,这类概率度量通常有着更优良的理论性质,因此WGAN的出现也吸引了很多人从最优传输和IPMs的角度来理解和研究GAN模型。

然而,最近Arxiv上的论文《Wasserstein GANs Work Because They Fail (to Approximate the Wasserstein Distance)》则指出,尽管WGAN是从Wasserstein GAN推导出来的,但是现在成功的WGAN并没有很好地近似Wasserstein距离,相反如果我们对Wasserstein距离做更好的近似,效果反而会变差。事实上,笔者一直以来也有这个疑惑,即Wasserstein距离本身并没有体现出它能提升GAN效果的必然性,该论文的结论则肯定了该疑惑,所以GAN能成功的原因依然很迷~

变分自编码器(六):从几何视角来理解VAE的尝试

By 苏剑林 | 2020-09-10 | 106024位读者 | 引用前段时间公司组织技术分享,轮到笔者时,大家希望我讲讲VAE。鉴于之前笔者也写过变分自编码器系列,所以对笔者来说应该也不是特别难的事情,因此就答应了下来,后来仔细一想才觉得犯难:怎么讲才好呢?

对于VAE来说,之前笔者有两篇比较系统的介绍:《变分自编码器(一):原来是这么一回事》和《变分自编码器(二):从贝叶斯观点出发》。后者是纯概率推导,对于不做理论研究的人来说其实没什么意义,也不一定能看得懂;前者虽然显浅一点,但也不妥,因为它是从生成模型的角度来讲的,并没有说清楚“为什么需要VAE”(说白了,VAE可以带来生成模型,但是VAE并不一定就为了生成模型),整体风格也不是特别友好。

笔者想了想,对于大多数不了解但是想用VAE的读者来说,他们应该只希望大概了解VAE的形式,然后想要知道“VAE有什么作用”、“VAE相比AE有什么区别”、“什么场景下需要VAE”等问题的答案,对于这种需求,上面两篇文章都无法很好地满足。于是笔者尝试构思了VAE的一种几何图景,试图从几何角度来描绘VAE的关键特性,在此也跟大家分享一下。

强大的NVAE:以后再也不能说VAE生成的图像模糊了

By 苏剑林 | 2020-07-10 | 164890位读者 | 引用昨天早上,笔者在日常刷arixv的时候,然后被一篇新出来的论文震惊了!论文名字叫做《NVAE: A Deep Hierarchical Variational Autoencoder》,顾名思义是做VAE的改进工作的,提出了一个叫NVAE的新模型。说实话,笔者点进去的时候是不抱什么希望的,因为笔者也算是对VAE有一定的了解,觉得VAE在生成模型方面的能力终究是有限的。结果,论文打开了,呈现出来的画风是这样的:

然后笔者的第一感觉是这样的:

W!T!F! 这真的是VAE生成的效果?这还是我认识的VAE么?看来我对VAE的认识还是太肤浅了啊,以后再也不能说VAE生成的图像模糊了...

鱼与熊掌兼得:融合检索和生成的SimBERT模型

By 苏剑林 | 2020-05-18 | 408490位读者 | 引用前段时间我们开放了一个名为SimBERT的模型权重,它是以Google开源的BERT模型为基础,基于微软的UniLM思想设计了融检索与生成于一体的任务,来进一步微调后得到的模型,所以它同时具备相似问生成和相似句检索能力。不过当时除了放出一个权重文件和示例脚本之外,未对模型原理和训练过程做进一步说明。在这篇文章里,我们来补充这部分内容。

UniLM

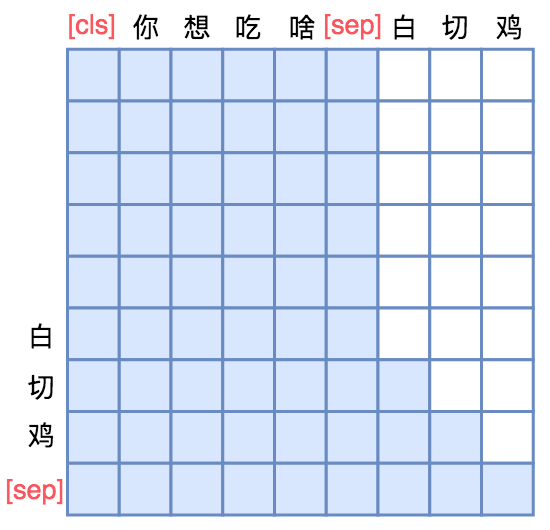

UniLM是一个融合NLU和NLG能力的Transformer模型,由微软在去年5月份提出来的,今年2月份则升级到了v2版本。我们之前的文章《从语言模型到Seq2Seq:Transformer如戏,全靠Mask》就简单介绍过UniLM,并且已经集成到了bert4keras中。

UniLM的核心是通过特殊的Attention Mask来赋予模型具有Seq2Seq的能力。假如输入是“你想吃啥”,目标句子是“白切鸡”,那UNILM将这两个句子拼成一个:[CLS] 你 想 吃 啥 [SEP] 白 切 鸡 [SEP],然后接如图的Attention Mask:

变分自编码器(五):VAE + BN = 更好的VAE

By 苏剑林 | 2020-05-06 | 299675位读者 | 引用本文我们继续之前的变分自编码器系列,分析一下如何防止NLP中的VAE模型出现“KL散度消失(KL Vanishing)”现象。本文受到参考文献是ACL 2020的论文《A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away》的启发,并自行做了进一步的完善。

值得一提的是,本文最后得到的方案还是颇为简洁的——只需往编码输出加入BN(Batch Normalization),然后加个简单的scale——但确实很有效,因此值得正在研究相关问题的读者一试。同时,相关结论也适用于一般的VAE模型(包括CV的),如果按照笔者的看法,它甚至可以作为VAE模型的“标配”。

最后,要提醒读者这算是一篇VAE的进阶论文,所以请读者对VAE有一定了解后再来阅读本文。

VAE简单回顾

这里我们简单回顾一下VAE模型,并且讨论一下VAE在NLP中所遇到的困难。关于VAE的更详细介绍,请读者参考笔者的旧作《变分自编码器(一):原来是这么一回事》、《变分自编码器(二):从贝叶斯观点出发》等。

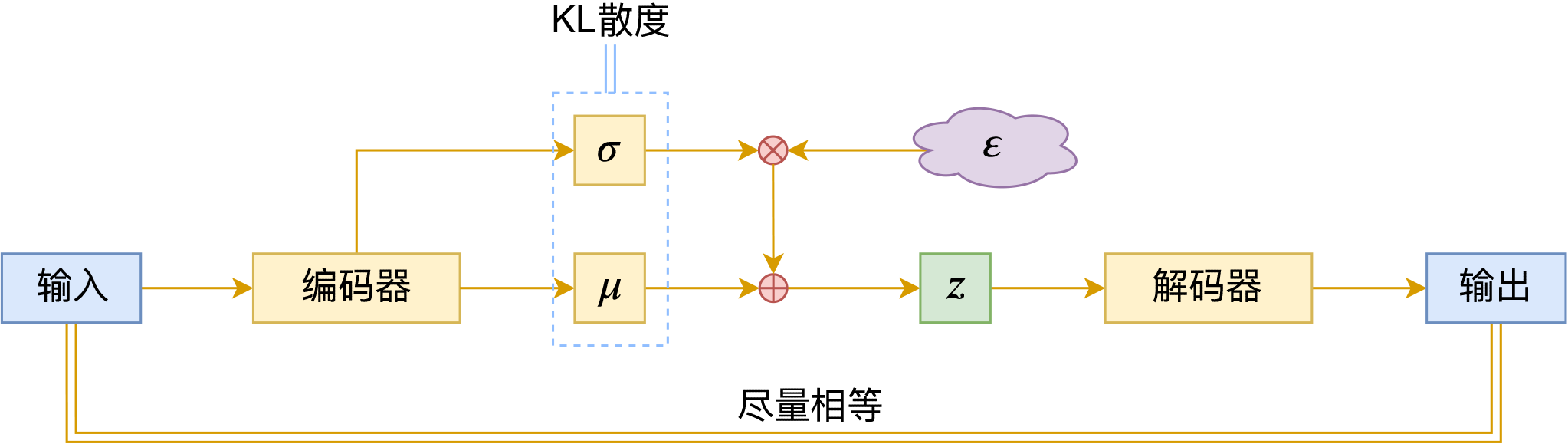

VAE的训练流程

VAE的训练流程大概可以图示为

最近评论