浅谈Transformer的初始化、参数化与标准化

By 苏剑林 | 2021-08-17 | 274547位读者 | 引用前几天在训练一个新的Transformer模型的时候,发现怎么训都不收敛了。经过一番debug,发现是在做Self Attention的时候$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}$之后忘记除以$\sqrt{d}$了,于是重新温习了一下为什么除以$\sqrt{d}$如此重要的原因。当然,Google的T5确实是没有除以$\sqrt{d}$的,但它依然能够正常收敛,那是因为它在初始化策略上做了些调整,所以这个事情还跟初始化有关。

藉着这个机会,本文跟大家一起梳理一下模型的初始化、参数化和标准化等内容,相关讨论将主要以Transformer为心中展开。

采样分布

初始化自然是随机采样的的,所以这里先介绍一下常用的采样分布。一般情况下,我们都是从指定均值和方差的随机分布中进行采样来初始化。其中常用的随机分布有三个:正态分布(Normal)、均匀分布(Uniform)和截尾正态分布(Truncated Normal)。

FlatNCE:小批次对比学习效果差的原因竟是浮点误差?

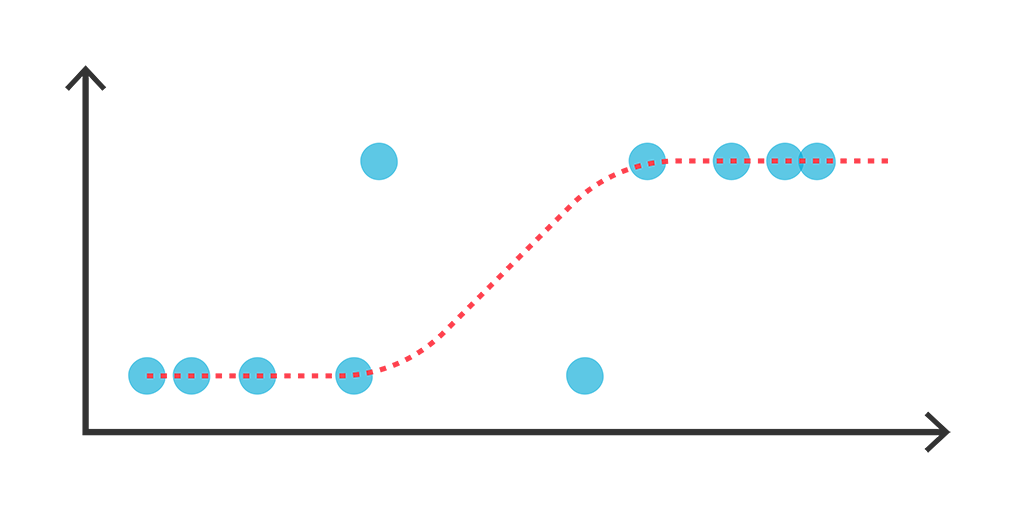

By 苏剑林 | 2021-07-26 | 62228位读者 | 引用自SimCLR在视觉无监督学习大放异彩以来,对比学习逐渐在CV乃至NLP中流行了起来,相关研究和工作越来越多。标准的对比学习的一个广为人知的缺点是需要比较大的batch_size(SimCLR在batch_size=4096时效果最佳),小batch_size的时候效果会明显降低,为此,后续工作的改进方向之一就是降低对大batch_size的依赖。那么,一个很自然的问题是:标准的对比学习在小batch_size时效果差的原因究竟是什么呢?

近日,一篇名为《Simpler, Faster, Stronger: Breaking The log-K Curse On Contrastive Learners With FlatNCE》对此问题作出了回答:因为浮点误差。看起来真的很让人难以置信,但论文的分析确实颇有道理,并且所提出的改进FlatNCE确实也工作得更好,让人不得不信服。

细微之处

接下来,笔者将按照自己的理解和记号来介绍原论文的主要内容。对比学习(Contrastive Learning)就不帮大家详细复习了,大体上来说,对于某个样本$x$,我们需要构建$K$个配对样本$y_1,y_2,\cdots,y_K$,其中$y_t$是正样本而其余都是负样本,然后分别给每个样本对$(x, y_i)$打分,分别记为$s_1,s_2,\cdots,s_K$,对比学习希望拉大正负样本对的得分差,通常直接用交叉熵作为损失:

\begin{equation}-\log \frac{e^{s_t}}{\sum\limits_i e^{s_i}} = \log \left(\sum_i e^{s_i}\right) - s_t = \log \left(1 + \sum_{i\neq t} e^{s_i - s_t}\right)\end{equation}

概率视角下的线性模型:逻辑回归有解析解吗?

By 苏剑林 | 2021-07-22 | 108143位读者 | 引用我们知道,线性回归是比较简单的问题,它存在解析解,而它的变体逻辑回归(Logistic Regression)却没有解析解,这不能不说是一个遗憾。因为逻辑回归虽然也叫“回归”,但它实际上是用于分类问题的,而对于很多读者来说分类比回归更加常见。准确来说,我们说逻辑回归没有解析解,说的是“最大似然估计下逻辑回归没有解析解”。那么,这是否意味着,如果我们不用最大似然估计,是否能找到一个可用的解析解呢?

本文将会从非最大似然的角度,推导逻辑回归的一个解析解,简单的实验表明它效果不逊色于梯度下降求出来的最大似然解。此外,这个解析解还易于推广到单层Softmax多分类模型。

两个多元正态分布的KL散度、巴氏距离和W距离

By 苏剑林 | 2021-07-08 | 145426位读者 | 引用正态分布是最常见的连续型概率分布之一。它是给定均值和协方差后的最大熵分布(参考《“熵”不起:从熵、最大熵原理到最大熵模型(二)》),也可以看作任意连续型分布的二阶近似,它的地位就相当于一般函数的线性近似。从这个角度来看,正态分布算得上是最简单的连续型分布了。也正因为简单,所以对于很多估计量来说,它都能写出解析解来。

本文主要来计算两个多元正态分布的几种度量,包括KL散度、巴氏距离和W距离,它们都有显式解析解。

正态分布

这里简单回顾一下正态分布的一些基础知识。注意,仅仅是回顾,这还不足以作为正态分布的入门教程。

概率密度

正态分布,也即高斯分布,是定义在$\mathbb{R}^n$上的连续型概率分布,其概率密度函数为

\begin{equation}p(\boldsymbol{x})=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det(\boldsymbol{\Sigma})}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^{\top}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})\right\}\end{equation}

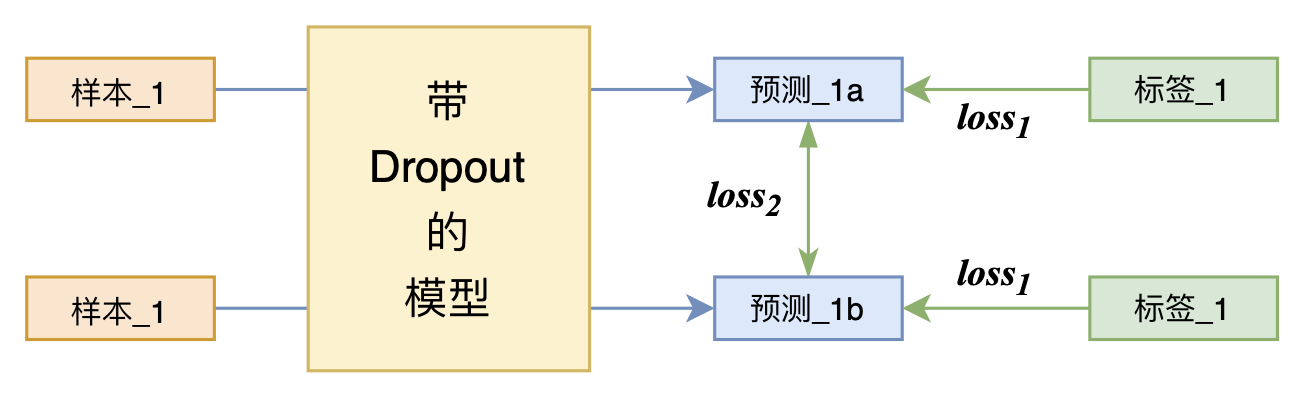

又是Dropout两次!这次它做到了有监督任务的SOTA

By 苏剑林 | 2021-07-01 | 316049位读者 | 引用关注NLP新进展的读者,想必对四月份发布的SimCSE印象颇深,它通过简单的“Dropout两次”来构造正样本进行对比学习,达到了无监督语义相似度任务的全面SOTA。无独有偶,最近的论文《R-Drop: Regularized Dropout for Neural Networks》提出了R-Drop,它将“Dropout两次”的思想用到了有监督任务中,每个实验结果几乎都取得了明显的提升。此外,笔者在自己的实验还发现,它在半监督任务上也能有不俗的表现。

小小的“Dropout两次”,居然跑出了“五项全能”的感觉,不得不令人惊讶。本文来介绍一下R-Drop,并分享一下笔者对它背后原理的思考。

对比学习可以使用梯度累积吗?

By 苏剑林 | 2021-06-17 | 91148位读者 | 引用在之前的文章《用时间换取效果:Keras梯度累积优化器》中,我们介绍过“梯度累积”,它是在有限显存下实现大batch_size效果的一种技巧。一般来说,梯度累积适用的是loss是独立同分布的场景,换言之每个样本单独计算loss,然后总loss是所有单个loss的平均或求和。然而,并不是所有任务都满足这个条件的,比如最近比较热门的对比学习,每个样本的loss还跟其他样本有关。

那么,在对比学习场景,我们还可以使用梯度累积来达到大batch_size的效果吗?本文就来分析这个问题。

简介

一般情况下,对比学习的loss可以写为

\begin{equation}\mathcal{L}=-\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}\log p_{i,j} = -\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}\log \frac{e^{s_{i,j}}}{\sum\limits_j e^{s_{i,j}}}=-\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}s_{i,j} + \sum_{i=1}^b \log\sum_{j=1}^b e^{s_{i,j}}\label{eq:loss}\end{equation}

这里的$b$是batch_size;$t_{i,j}$是事先给定的标签,满足$t_{i,j}=t_{j,i}$,它是一个one hot矩阵,每一列只有一个1,其余都为0;而$s_{i,j}$是样本$i$和样本$j$的相似度,满足$s_{i,j}=s_{j,i}$,一般情况下还有个温度参数,这里假设温度参数已经整合到$s_{i,j}$中,从而简化记号。模型参数存在于$s_{i,j}$中,假设为$\theta$。

我们可以无损放大一个Transformer模型吗(一)

By 苏剑林 | 2021-06-02 | 84647位读者 | 引用看了标题,可能读者会有疑惑,大家不都想着将大模型缩小吗?怎么你想着将小模型放大了?其实背景是这样的:通常来说更大的模型加更多的数据确实能起得更好的效果,然而算力有限的情况下,从零预训练一个大的模型时间成本太大了,如果还要调试几次参数,那么可能几个月就过去了。

这时候“穷人思维”就冒出来了(土豪可以无视):能否先训练一个同样层数的小模型,然后放大后继续训练?这样一来,预训练后的小模型权重经过放大后,就是大模型一个起点很高的初始化权重,那么大模型阶段的训练步数就可以减少了,从而缩短整体的训练时间。

那么,小模型可以无损地放大为一个大模型吗?本文就来从理论上分析这个问题。

含义

有的读者可能想到:这肯定可以呀,大模型的拟合能力肯定大于小模型呀。的确,从拟合能力角度来看,这件事肯定是可以办到的,但这还不是本文关心的“无损放大”的全部。

也来盘点一些最近的非Transformer工作

By 苏剑林 | 2021-05-24 | 84275位读者 | 引用大家最近应该多多少少都被各种MLP相关的工作“席卷眼球”了。以Google为主的多个研究机构“奇招频出”,试图从多个维度“打击”Transformer模型,其中势头最猛的就是号称是纯MLP的一系列模型了,让人似乎有种“MLP is all you need”时代到来的感觉。

这一顿顿让人眼花缭乱的操作背后,究竟是大道至简下的“返璞归真”,还是江郎才尽后的“冷饭重炒”?让我们也来跟着这股热潮,一起盘点一些最近的相关工作。

五月人倍忙

怪事天天有,五月特别多。这个月以来,各大机构似乎相约好了一样,各种非Transformer的工作纷纷亮相,仿佛“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。单就笔者在Arxiv上刷到的相关论文,就已经多达七篇(一个月还没过完,七篇方向极其一致的论文),涵盖了NLP和CV等多个任务,真的让人应接不暇:

最近评论