Nyströmformer:基于矩阵分解的线性化Attention方案

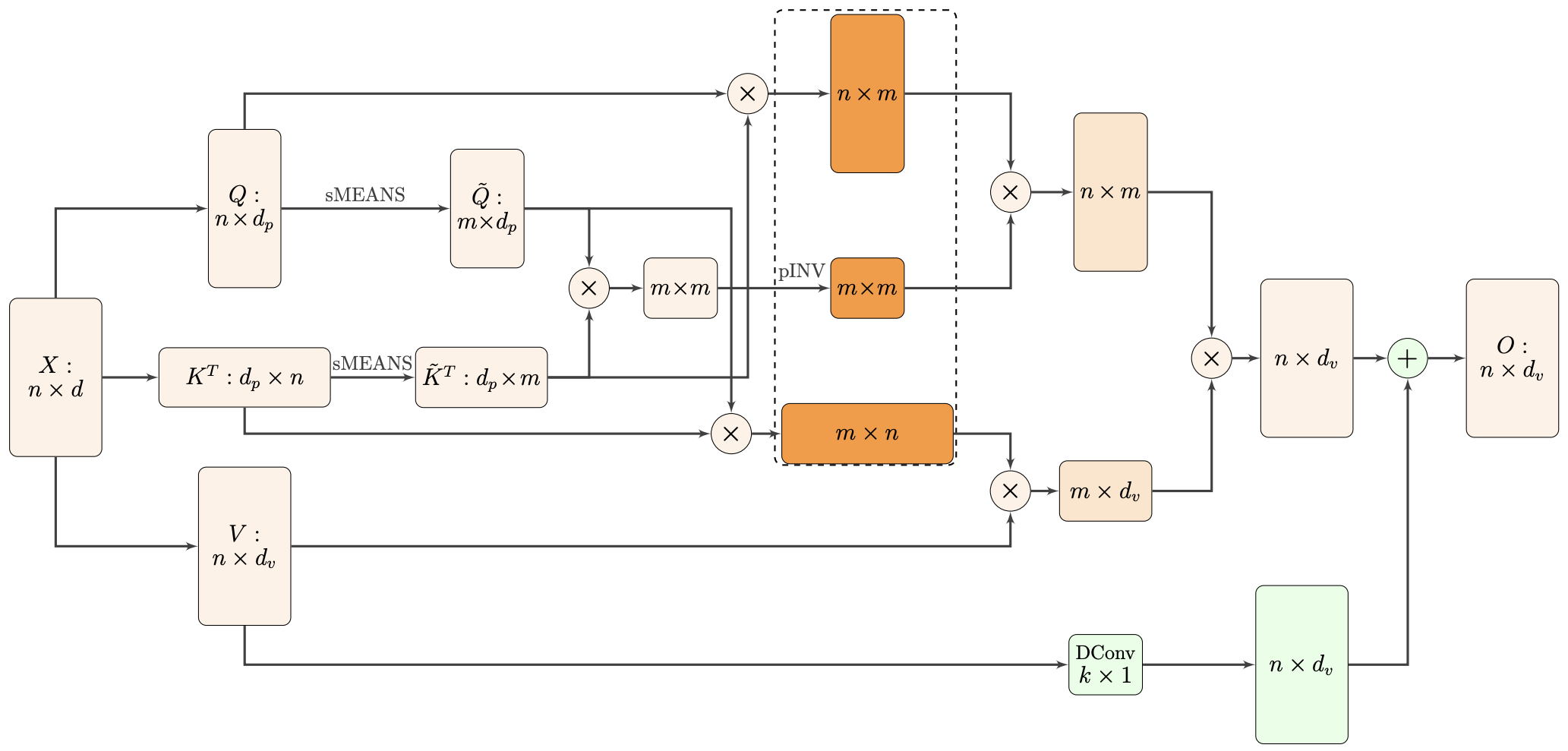

By 苏剑林 | 2021-02-16 | 47529位读者 | 引用标准Attention的$\mathcal{O}(n^2)$复杂度可真是让研究人员头大。前段时间我们在博文《Performer:用随机投影将Attention的复杂度线性化》中介绍了Google的Performer模型,它通过随机投影的方式将标准Attention转化为线性Attention。无独有偶,前些天Arxiv上放出了AAAI 2021的一篇论文《Nyströmformer: A Nyström-Based Algorithm for Approximating Self-Attention》,里边又提出了一种从另一个角度把标准Attention线性化的方案。

该方案写的是Nyström-Based,顾名思义是利用了Nyström方法来近似标准Attention的。但是坦白说,在看到这篇论文之前,笔者也完全没听说过Nyström方法,而纵观整篇论文,里边也全是笔者一眼看上去感觉很茫然的矩阵分解推导,理解起来颇为困难。不过有趣的是,尽管作者的推导很复杂,但笔者发现最终的结果可以通过一个相对来说更简明的方式来理解,遂将笔者对Nyströmformer的理解整理在此,供大家参考。

有限内存下全局打乱几百G文件(Python)

By 苏剑林 | 2021-09-08 | 75092位读者 | 引用这篇文章我们来做一道编程题:

如何在有限内存下全局随机打乱(Shuffle)几百G的文本文件?

题目背景其实很明朗,现在预训练模型动辄就几十甚至几百G语料了,为了让模型能更好地进行预训练,对训练语料进行一次全局的随机打乱是很有必要的。但对于很多人来说,几百G的语料往往比内存还要大,所以如何能在有限内存下做到全局的随机打乱,便是一个很值得研究的问题了。

已有工具

假设我们的文件是按行存储的,也就是一行代表一个样本,我们要做的就是按行随机打乱文件。假设我们只有一个文件,并且这个文件大小明显小于内存,那么我们可以用linux自带的shuf命令:

shuf input.txt -o output.txt概率分布的熵归一化(Entropy Normalization)

By 苏剑林 | 2021-12-24 | 50437位读者 | 引用在上一篇文章《从熵不变性看Attention的Scale操作》中,我们从熵不变性的角度推导了一个新的Attention Scale,并且实验显示具有熵不变性的新Scale确实能使得Attention的外推性能更好。这时候笔者就有一个很自然的疑问:

有没有类似L2 Normalization之类的操作,可以直接对概率分布进行变换,使得保持原始分布主要特性的同时,让它的熵为指定值?

笔者带着疑问搜索了一番,发现没有类似的研究,于是自己尝试推导了一下,算是得到了一个基本满意的结果,暂称为“熵归一化(Entropy Normalization)”,记录在此,供有需要的读者参考。

幂次变换

首先,假设$n$元分布$(p_1,p_2,\cdots,p_n)$,它的熵定义为

\begin{equation}\mathcal{H} = -\sum_i p_i \log p_i = \mathbb{E}[-\log p_i]\end{equation}

Naive Bayes is all you need ?

By 苏剑林 | 2023-06-08 | 50383位读者 | 引用很抱歉,起了这么个具有标题党特征的题目。在写完《NBCE:使用朴素贝叶斯扩展LLM的Context处理长度》之后,笔者就觉得朴素贝叶斯(Naive Bayes)跟Attention机制有很多相同的特征,后来再推导了一下发现,Attention机制其实可以看成是一种广义的、参数化的朴素贝叶斯。既然如此,“Attention is All You Need”不也就意味着“Naive Bayes is all you need”了?这就是本文标题的缘由。

接下来笔者将介绍自己的思考过程,分析如何从朴素贝叶斯角度来理解Attention机制。

朴素贝叶斯

本文主要考虑语言模型,它要建模的是$p(x_t|x_1,\cdots,x_{t-1})$。根据贝叶斯公式,我们有

\begin{equation}p(x_t|x_1,\cdots,x_{t-1}) = \frac{p(x_1,\cdots,x_{t-1}|x_t)p(x_t)}{p(x_1,\cdots,x_{t-1})}\propto p(x_1,\cdots,x_{t-1}|x_t)p(x_t)\end{equation}

为什么现在的LLM都是Decoder-only的架构?

By 苏剑林 | 2023-03-17 | 114978位读者 | 引用LLM是“Large Language Model”的简写,目前一般指百亿参数以上的语言模型,主要面向文本生成任务。跟小尺度模型(10亿或以内量级)的“百花齐放”不同,目前LLM的一个现状是Decoder-only架构的研究居多,像OpenAI一直坚持Decoder-only的GPT系列就不说了,即便是Google这样的并非全部押注在Decoder-only的公司,也确实投入了不少的精力去研究Decoder-only的模型,如PaLM就是其中之一。那么,为什么Decoder-only架构会成为LLM的主流选择呢?

知乎上也有同款问题《为什么现在的LLM都是Decoder only的架构?》,上面的回答大多数聚焦于Decoder-only在训练效率和工程实现上的优势,那么它有没有理论上的优势呢?本文试图从这个角度进行简单的分析。

统一视角

需要指出的是,笔者目前训练过的模型,最大也就是10亿级别的,所以从LLM的一般概念来看是没资格回答这个问题的,下面的内容只是笔者根据一些研究经验,从偏理论的角度强行回答一波。文章多数推论以自己的实验结果为引,某些地方可能会跟某些文献的结果冲突,请读者自行取舍。

《为什么现在的LLM都是Decoder-only的架构?》FAQ

By 苏剑林 | 2023-03-20 | 54242位读者 | 引用上周笔者写了《为什么现在的LLM都是Decoder-only的架构?》,总结了一下我在这个问题上的一些实验结论和猜测。果然是热点问题流量大,paperweekly的转发没多久阅读量就破万了,知乎上点赞数也不少。在几个平台上,陆陆续续收到了读者的一些意见或者疑问,总结了其中一些有代表性的问题,做成了本篇FAQ,希望能进一步帮助大家解决疑惑。

回顾

在《为什么现在的LLM都是Decoder-only的架构?》中,笔者对GPT和UniLM两种架构做了对比实验,然后结合以往的研究经历,猜测了如下结论:

1、输入部分的注意力改为双向不会带来收益,Encoder-Decoder架构的优势很可能只是源于参数翻倍;

2、双向注意力没有带来收益,可能是因为双向注意力的低秩问题导致效果下降。

所以,基于这两点推测,我们得到结论:

在同等参数量、同等推理成本下,Decoder-only架构是最优选择。

Transformer升级之路:13、逆用Leaky ReRoPE

By 苏剑林 | 2023-08-14 | 22300位读者 | 引用上周在《Transformer升级之路:12、无限外推的ReRoPE?》中,笔者提出了ReRoPE和Leaky ReRoPE,诸多实验结果表明,它们能够在几乎不损失训练效果的情况下免微调地扩展LLM的Context长度,并且实现了“longer context, lower loss”的理想特性,此外跟NTK-aware Scaled RoPE不同的是,其中ReRoPE似乎还有表现出了无限的Context处理能力。

总之,ReRoPE看起来相当让人满意,但美中不足的是会增加推理成本,具体表现为第一步推理需要算两次Attention,以及后续每步推理需要重新计算位置编码。本文试图通过在训练中逆用Leaky ReRoPE的方法来解决这个问题。

回顾

让我们不厌其烦地重温一下:RoPE形式上是一种绝对位置编码,但实际达到的效果是相对位置编码,对应的相对位置矩阵是:

\begin{equation}\begin{pmatrix}0 & \\

1 & 0 & \\

2 & 1 & 0 &\\

3 & 2 & 1 & 0 & \\

\ddots & 3 & 2 & 1 & 0 & \\

\ddots & \ddots & 3 & 2 & 1 & 0 & \\

\ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\

\small{L - 2} & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\

\small{L - 1} & \small{L - 2} & \ddots & \ddots & \ddots & 3 & 2 & 1 & 0 & \\

\end{pmatrix}\label{eq:rope}\end{equation}

BytePiece:更纯粹、更高压缩率的Tokenizer

By 苏剑林 | 2023-09-07 | 58570位读者 | 引用目前在LLM中最流行的Tokenizer(分词器)应该是Google的SentencePiece了,因为它符合Tokenizer的一些理想特性,比如语言无关、数据驱动等,并且由于它是C++写的,所以Tokenize(分词)的速度很快,非常适合追求效率的场景。然而,它也有一些明显的缺点,比如训练速度慢(BPE算法)、占用内存大等,同时也正因为它是C++写的,对于多数用户来说它就是黑箱,也不方便研究和二次开发。

事实上,Tokenizer的训练就相当于以往的“新词发现”,而笔者之前也写过中文分词和最小熵系列文章,对新词发现也有一定的积累,所以很早之前就有自己写一版Tokenizer的想法。这几天总算腾出了时间初步完成了这件事情,东施效颦SentencePiece,命名为“BytePiece”。

最近评论