也来盘点一些最近的非Transformer工作

By 苏剑林 | 2021-05-24 | 64948位读者 | 引用大家最近应该多多少少都被各种MLP相关的工作“席卷眼球”了。以Google为主的多个研究机构“奇招频出”,试图从多个维度“打击”Transformer模型,其中势头最猛的就是号称是纯MLP的一系列模型了,让人似乎有种“MLP is all you need”时代到来的感觉。

这一顿顿让人眼花缭乱的操作背后,究竟是大道至简下的“返璞归真”,还是江郎才尽后的“冷饭重炒”?让我们也来跟着这股热潮,一起盘点一些最近的相关工作。

五月人倍忙

怪事天天有,五月特别多。这个月以来,各大机构似乎相约好了一样,各种非Transformer的工作纷纷亮相,仿佛“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。单就笔者在Arxiv上刷到的相关论文,就已经多达七篇(一个月还没过完,七篇方向极其一致的论文),涵盖了NLP和CV等多个任务,真的让人应接不暇:

从一个单位向量变换到另一个单位向量的正交矩阵

By 苏剑林 | 2021-06-05 | 46686位读者 | 引用这篇文章我们来讨论一个比较实用的线性代数问题:

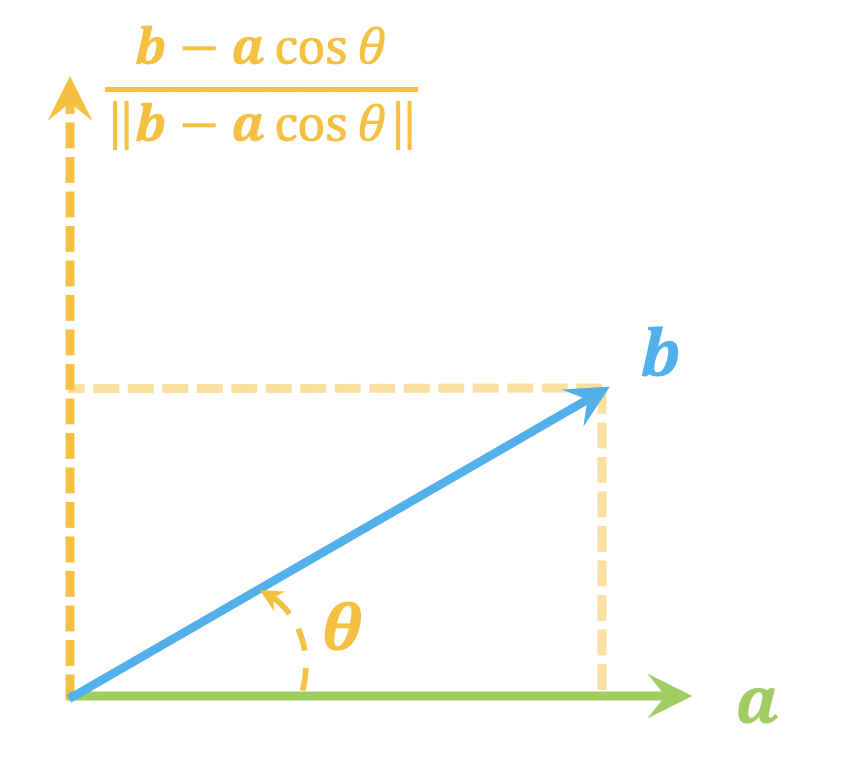

给定两个$d$维单位(列)向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$,求一个正交矩阵$\boldsymbol{T}$,使得$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{a}$。

由于两个向量模长相同,所以很显然这样的正交矩阵必然存在,那么,我们怎么把它找出来呢?

二维

不难想象,这本质上就是$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$构成的二维子平面下的向量变换(比如旋转或者镜面反射)问题,所以我们先考虑$d=2$的情形。

UniVAE:基于Transformer的单模型、多尺度的VAE模型

By 苏剑林 | 2021-06-29 | 78777位读者 | 引用FlatNCE:小批次对比学习效果差的原因竟是浮点误差?

By 苏剑林 | 2021-07-26 | 48827位读者 | 引用自SimCLR在视觉无监督学习大放异彩以来,对比学习逐渐在CV乃至NLP中流行了起来,相关研究和工作越来越多。标准的对比学习的一个广为人知的缺点是需要比较大的batch_size(SimCLR在batch_size=4096时效果最佳),小batch_size的时候效果会明显降低,为此,后续工作的改进方向之一就是降低对大batch_size的依赖。那么,一个很自然的问题是:标准的对比学习在小batch_size时效果差的原因究竟是什么呢?

近日,一篇名为《Simpler, Faster, Stronger: Breaking The log-K Curse On Contrastive Learners With FlatNCE》对此问题作出了回答:因为浮点误差。看起来真的很让人难以置信,但论文的分析确实颇有道理,并且所提出的改进FlatNCE确实也工作得更好,让人不得不信服。

细微之处

接下来,笔者将按照自己的理解和记号来介绍原论文的主要内容。对比学习(Contrastive Learning)就不帮大家详细复习了,大体上来说,对于某个样本$x$,我们需要构建$K$个配对样本$y_1,y_2,\cdots,y_K$,其中$y_t$是正样本而其余都是负样本,然后分别给每个样本对$(x, y_i)$打分,分别记为$s_1,s_2,\cdots,s_K$,对比学习希望拉大正负样本对的得分差,通常直接用交叉熵作为损失:

\begin{equation}-\log \frac{e^{s_t}}{\sum\limits_i e^{s_i}} = \log \left(\sum_i e^{s_i}\right) - s_t = \log \left(1 + \sum_{i\neq t} e^{s_i - s_t}\right)\end{equation}

Transformer升级之路:5、作为无限维的线性Attention

By 苏剑林 | 2021-08-06 | 24685位读者 | 引用在《Performer:用随机投影将Attention的复杂度线性化》中我们了解到Google提出的Performer模型,它提出了一种随机投影方案,可以将标准Attention转化为线性Attention,并保持一定的近似。理论上来说,只要投影的维度足够大,那么可以足够近似标准Attention。换句话说,标准Attention可以视作一个无限维的线性Attention。

本文将介绍笔者构思的另外两种将标准Attention转换为无限维线性Attention的思路,不同于Performer的随机投影,笔者构思的这两种方案都是确定性的,并且能比较方便地感知近似程度。

简要介绍

关于标准Attention和线性Attention,这里就不多做介绍了,还不了解的读者可以参考笔者之前的文章《线性Attention的探索:Attention必须有个Softmax吗?》和《Transformer升级之路:3、从Performer到线性Attention》。简单来说,标准Attention的计算方式为

\begin{equation}a_{i,j}=\frac{e^{\boldsymbol{q}_i\cdot \boldsymbol{k}_j}}{\sum\limits_j e^{\boldsymbol{q}_i\cdot \boldsymbol{k}_j}}\end{equation}

让人惊叹的Johnson-Lindenstrauss引理:理论篇

By 苏剑林 | 2021-09-17 | 91374位读者 | 引用今天我们来学习Johnson-Lindenstrauss引理,由于名字比较长,下面都简称“JL引理”。

个人认为,JL引理是每一个计算机科学的同学都必须了解的神奇结论之一,它是一个关于降维的著名的结果,它也是高维空间中众多反直觉的“维度灾难”现象的经典例子之一。可以说,JL引理是机器学习中各种降维、Hash等技术的理论基础,此外,在现代机器学习中,JL引理也为我们理解、调试模型维度等相关参数提供了重要的理论支撑。

对数的维度

JL引理,可以非常通俗地表达为:

通俗版JL引理: 塞下$N$个向量,只需要$\mathcal{O}(\log N)$维空间。

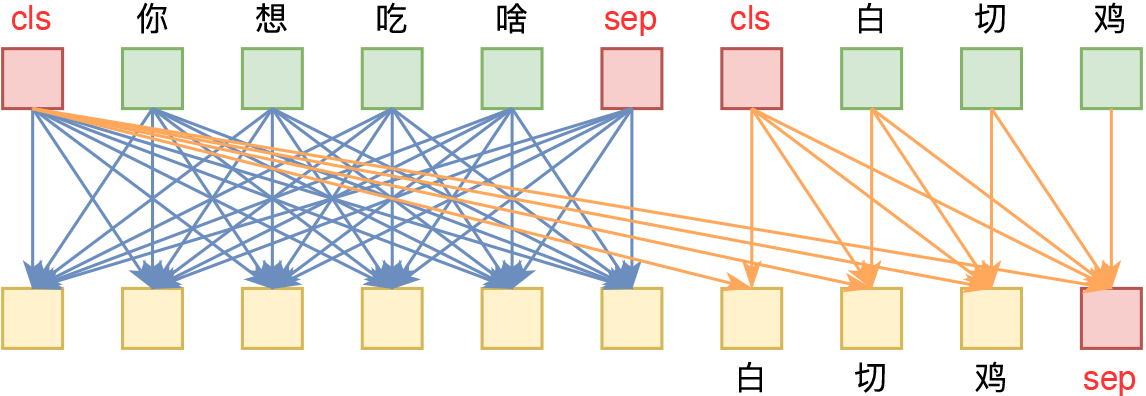

曾被嫌弃的预训练任务NSP,做出了优秀的Zero Shot效果

By 苏剑林 | 2021-09-10 | 58002位读者 | 引用在五花八门的预训练任务设计中,NSP通常认为是比较糟糕的一种,因为它难度较低,加入到预训练中并没有使下游任务微调时有明显受益,甚至RoBERTa的论文显示它会带来负面效果。所以,后续的预训练工作一般有两种选择:一是像RoBERTa一样干脆去掉NSP任务,二是像ALBERT一样想办法提高NSP的难度。也就是说,一直以来NSP都是比较“让人嫌弃”的。

不过,反转来了,NSP可能要“翻身”了。最近的一篇论文《NSP-BERT: A Prompt-based Zero-Shot Learner Through an Original Pre-training Task--Next Sentence Prediction》(下面简称NSP-BERT)显示NSP居然也可以做到非常不错的Zero Shot效果!这又是一个基于模版(Prompt)的Few/Zero Shot的经典案例,只不过这一次的主角是NSP。

背景回顾

曾经我们认为预训练纯粹就是预训练,它只是为下游任务的训练提供更好的初始化,像BERT的预训练任务有MLM(Masked Language Model和NSP(Next Sentence Prediction),在相当长的一段时间内,大家都不关心这两个预训练任务本身,而只是专注于如何通过微调来使得下游任务获得更好的性能。哪怕是T5将模型参数训练到了110亿,走的依然是“预训练+微调”这一路线。

ChildTuning:试试把Dropout加到梯度上去?

By 苏剑林 | 2021-11-22 | 69704位读者 | 引用Dropout是经典的防止过拟合的思路了,想必很多读者已经了解过它。有意思的是,最近Dropout有点“老树发新芽”的感觉,出现了一些有趣的新玩法,比如最近引起过热议的SimCSE和R-Drop,尤其是在文章《又是Dropout两次!这次它做到了有监督任务的SOTA》中,我们发现简单的R-Drop甚至能媲美对抗训练,不得不说让人意外。

一般来说,Dropout是被加在每一层的输出中,或者是加在模型参数上,这是Dropout的两个经典用法。不过,最近笔者从论文《Raise a Child in Large Language Model: Towards Effective and Generalizable Fine-tuning》中学到了一种新颖的用法:加到梯度上面。

梯度加上Dropout?相信大部分读者都是没听说过的。那么效果究竟如何呢?让我们来详细看看。

最近评论