(原创)切抛物线法解方程

By 苏剑林 | 2010-03-06 | 35408位读者 | 引用牛顿法使用的是函数切线的方程的零点来逼近原函数的零点,他所使用的是“切直线”,要是改为同曲率的“切抛物线”,则有更稳定的收敛效果以及更快的收敛速度

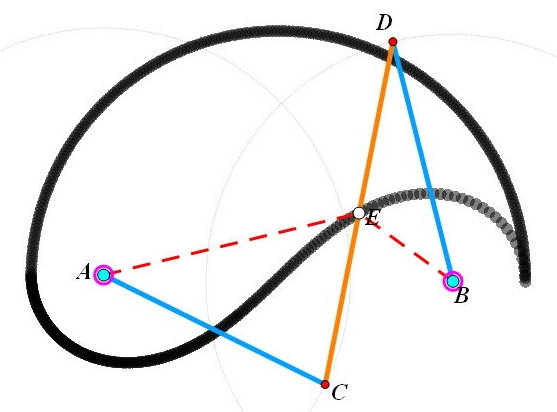

设函数$y=f(x)$在$(x_0,y_0)$处有一条“切抛物线”$y=ax^2+bx+c$,则应该有

$a(x_0+\Delta x)^2+b(x_0+\Delta x)+c=f(x_0+\Delta x)$-------(A)

$ax_0^2+bx_0+c=f(x_0)$-------(B)

$a(x_0-\Delta x)^2+b(x_0-\Delta x)+c=f(x_0-\Delta x)$-------(C)

其中$lim_{\Delta x->0}$

三次方程的三角函数解法

By 苏剑林 | 2010-08-08 | 95031位读者 | 引用对于解方程,代数学家希望能够从理论上证明解的存在性以及解的求法,所以就有了1到4次方程的求根公式、5次及以上的代数方程没有根式可解等重要理论;然而,通常的学者(如物理学家、天文学家)都不需要这些内容,他们只关心如何尽可能快地求出指定方程的根(尤其是实数根),所以他们通常关注的是方程的数值算法,当然,如果能有一个相对简单的求根公式,也是他们所希望的。而接下来所要介绍的内容,则是满足了这一需要的三次方程的求根公式,其中用到的相当一部分的理论,是与三角函数相关的。

储备

\begin{equation}\frac{2}{\tan 2A}=\frac{1}{\tan A}-\tan A\end{equation}

\begin{equation}\frac{2}{\sin 2A}=\frac{1}{\tan A}+\tan A\end{equation}

\begin{equation}\cos(3A)=4\cos^3 A-3\cos A\end{equation}

施密特系统的校正镜方程求解

By 苏剑林 | 2011-02-11 | 34942位读者 | 引用非抛物面望远镜的校正镜方程求解

The Corrector Plate of Non-parabola Telescope

本文在牧夫天文论坛的讨论:

http://www.astronomy.ac/bbs/thread-160257-1-1.html

为了克服折射望远镜的色差问题,1670年,牛顿制造了第一台实用的反射式望远镜,将望远镜的主镜由玻璃透镜换成了抛物反射面,从而消除了色差。然而,相比球面镜,大口径的抛物面并不容易磨制。因为制作大球面镜只需要将曲率相等的小镜片相对自由组合在一起就行了,而抛物线每点的曲率并不相等,所以需要逐个磨制曲率不等的小镜片,并按照严格的顺序组合起来。这无疑大大增加了磨制难度。

为了解决这一难题,天文学家们想到了一个折衷的办法:以球面为主镜,并配以校正镜来校正球差。迎着这一思路,施密特望远镜随之而生。而当代的大望远镜基本上都是沿用这一思路。然而,校正镜是一个比抛物面更加复杂的四次曲面,磨制工艺要求更高,因此,校正镜也不宜过大。

地球引力场的悬链线方程

By 苏剑林 | 2011-05-15 | 67477位读者 | 引用之前曾在《自然极值》系列文章中提到过均匀重力场下的悬链线形状问题,并且在那文章中向读者提出:在一个质点(地球)引力场中的悬链线形状会是怎么样的。说实话,提出这个问题的时候,我还不懂怎么解答这个问题,不过现在会了,回头一看,已经几个月了,时间过得真快...

与之前的思路一样,我们依旧采用的是“平衡态公理”,即总势能最小。从天体力学中我们知道,任意两个质点间的势能为$-\frac{Gm_1 m_2}{r}$。对于本题的悬链线问题,我们可以把地球放到坐标原点位置,而悬链的两个固定点分别为$(x_1,y_1)$和$(x_2,y_2)$,链的总长度为l。即

$$\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{dx^2+dy^2}=l$$

遐思1:n次代数方程的解可以这样表示吗?

By 苏剑林 | 2011-05-28 | 31182位读者 | 引用打从科学空间建立起,就已经设立了“问题百科”这一个分类,但内容一直都很少,主要是平时太懒去总结一些问题。现在得要养成善于思考、总结的习惯了。

前几天到网上印刷了《天遇》和《无法解出的方程》来阅读,两者都是我很感兴趣的书。想当初在初中阶段阅读《数学史选讲》时,我最感兴趣的就是解方程方面的内容(根式解),通过研究理解了1到4次方程的求根公式,并通过阅读知道了4次以上的代数方程没有一般的根式可解。这在当时是多么值得高兴的一件事情!!

现在,稍稍阅读了《无法解出的方程》后,结合我之前在代数方程方面的一些总结,提出一个问题:

若任意的一元n次方程$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i=0$的根记为$x_i=R_{n,i}(a_0,a_1,...,a_n)$

那么,是否存在大于3的n,使得任意的一元(n+1)次方程的根能够用加、减、乘、除、幂、开方以及$R_{j,i}$(j可以是1到n的任意整数)通过有限步骤运算出来?

这个问题可以换一个近似但不等价的说法:

若一元1次、2次、...、n次均可以根式解答,那么一元(n+1)次方程能否有根式解?

也就是说,(n+1)次方程的根能够表示成 1到n次方程的根与加、减、乘、除、幂、开方的有限次运算?

(不考虑前提的正确与否,显然n=4已经不成立了,当时n=5,6,7,8,...等有没有可能呢?)

期待有人能够解决^_^

用二次方程判别式判断正定矩阵

By 苏剑林 | 2013-12-24 | 62345位读者 | 引用快要学期末了,不少学霸开始忙碌起来了。不过对非学霸的我来说,基本上每天都是一样的,希望把自己感兴趣的东西深入研究下去,因为我觉得,真正学会点有用的东西才是最重要的。数学分析和高等代数老师都要求写课程论文,我也写了我比较感兴趣的“欧拉数学”和“超复数研究”,之后会把这部分内容与大家分享。

虽然学期已经接近尾声了,但是我们的课程还没有上完。事实上,我们的新课一直上到十八周~随着考试的接近,我们的《高等代数》课程也已经要落幕了。最近在上的是二次型方面的内容,讲到正定二次型和正定矩阵。关于正定矩阵的判别,教科书上提供了两个判别方法,一个是基于定义的初等变换,另外一个就是主子式法。前者无可厚非,但是后者我似乎难以理解——它虽然是正确的,但是它很丑,计算量又大。我还没有想清楚主子式法到底有什么好的?在我看来,本文所探讨的基于二次方程判别式的方法才是简单、快捷的。

正定二次型

所谓正定二次型,就是关于n个变量$x_1,x_2,...,x_n$的二次齐次函数,只要$x_i$不全为0,它的值恒为正数。比如

$$2 x_1^2+x_2^2-2 x_1 x_2=x_1^2+(x_2-x_1)^2$$

这是一个比较简单的正定二次型,多元的还有

$$5 x_1^2+x_2^2+5 x_3^2+4 x_1 x_2-8 x_1 x_3-4 x_2 x_3$$

线性微分方程组:已知特解求通解

By 苏剑林 | 2014-06-18 | 39533位读者 | 引用含有$n$个一阶常微分方程的一阶常微分方程组

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

其中$\boldsymbol{x}=(x_1(t),\dots,x_n(t))^{T}$为待求函数,而$\boldsymbol{A}=(a_{ij}(t))_{n\times n}$为已知的函数矩阵。现在已知该方程组的$n-1$个线性无关的特解$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\dots,\boldsymbol{x}_{n-1}$(解的列向量),求方程的通解。

这是我的一位同学在6月5号问我的一道题目,我当时看了一下,感觉可以通过李对称的方法很容易把解构造出来,当晚就简单分析了一下,发现根据李对称的思想,由上面已知的信息确实足以把通解构造出来。但是我尝试了好几天,尝试了几何、代数等思想,都没有很好地构造出相应的正则变量出来,从而也没有写出它的显式解,于是就搁置下来了。今天再分析这道题目时,竟在无意之间构造出了让我比较满意的解来~

最近评论