“让Keras更酷一些!”:分层的学习率和自由的梯度

By 苏剑林 | 2019-03-10 | 127267位读者 | 引用高举“让Keras更酷一些!”大旗,让Keras无限可能~

今天我们会用Keras做到两件很重要的事情:分层设置学习率和灵活操作梯度。

首先是分层设置学习率,这个用途很明显,比如我们在fine tune已有模型的时候,有些时候我们会固定一些层,但有时候我们又不想固定它,而是想要它以比其他层更低的学习率去更新,这个需求就是分层设置学习率了。对于在Keras中分层设置学习率,网上也有一定的探讨,结论都是要通过重写优化器来实现。显然这种方法不论在实现上还是使用上都不友好。

然后是操作梯度。操作梯度一个最直接的例子是梯度裁剪,也就是把梯度控制在某个范围内,Keras内置了这个方法。但是Keras内置的是全局的梯度裁剪,假如我要给每个梯度设置不同的裁剪方式呢?甚至我有其他的操作梯度的思路,那要怎么实施呢?不会又是重写优化器吧?

本文就来为上述问题给出尽可能简单的解决方案。

“让Keras更酷一些!”:随意的输出和灵活的归一化

By 苏剑林 | 2019-01-27 | 129115位读者 | 引用继续“让Keras更酷一些!”系列,让Keras来得更有趣些吧~

这次围绕着Keras的loss、metric、权重和进度条进行展开。

可以不要输出

一般我们用Keras定义一个模型,是这样子的:

x_in = Input(shape=(784,))

x = x_in

x = Dense(100, activation='relu')(x)

x = Dense(10, activation='softmax')(x)

model = Model(x_in, x)

model.compile(loss='categorical_crossentropy ',

optimizer='adam',

metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=5)

玩转Keras之seq2seq自动生成标题

By 苏剑林 | 2018-09-01 | 448956位读者 | 引用话说自称搞了这么久的NLP,我都还没有真正跑过NLP与深度学习结合的经典之作——seq2seq。这两天兴致来了,决定学习并实践一番seq2seq,当然最后少不了Keras实现了。

seq2seq可以做的事情非常多,我这挑选的是比较简单的根据文章内容生成标题(中文),也可以理解为自动摘要的一种。选择这个任务主要是因为“文章-标题”这样的语料对比较好找,能快速实验一下。

seq2seq简介

所谓seq2seq,就是指一般的序列到序列的转换任务,比如机器翻译、自动文摘等等,这种任务的特点是输入序列和输出序列是不对齐的,如果对齐的话,那么我们称之为序列标注,这就比seq2seq简单很多了。所以尽管序列标注任务也可以理解为序列到序列的转换,但我们在谈到seq2seq时,一般不包含序列标注。

要自己实现seq2seq,关键是搞懂seq2seq的原理和架构,一旦弄清楚了,其实不管哪个框架实现起来都不复杂。早期有一个第三方实现的Keras的seq2seq库,现在作者也已经放弃更新了,也许就是觉得这么简单的事情没必要再建一个库了吧。可以参考的资料还有去年Keras官方博客中写的《A ten-minute introduction to sequence-to-sequence learning in Keras》。

“让Keras更酷一些!”:精巧的层与花式的回调

By 苏剑林 | 2018-08-06 | 209046位读者 | 引用Keras伴我走来

回想起进入机器学习领域的这两三年来,Keras是一直陪伴在笔者的身边。要不是当初刚掉进这个坑时碰到了Keras这个这么易用的框架,能快速实现我的想法,我也不确定我是否能有毅力坚持下来,毕竟当初是theano、pylearn、caffe、torch等的天下,哪怕在今天它们对我来说仍然像天书一般。

后来为了拓展视野,我也去学习了一段时间的tensorflow,用纯tensorflow写过若干程序,但不管怎样,仍然无法割舍Keras。随着对Keras的了解的深入,尤其是花了一点时间研究过Keras的源码后,我发现Keras并没有大家诟病的那样“欠缺灵活性”。事实上,Keras那精巧的封装,可以让我们轻松实现很多复杂的功能。我越来越感觉,Keras像是一件非常精美的艺术品,充分体现了Keras的开发者们深厚的创作功力。

本文介绍Keras中自定义模型的一些内容,相对而言,这属于Keras进阶的内容,刚入门的朋友请暂时忽略。

层的自定义

这里介绍Keras中自定义层及其一些运用技巧,在这之中我们可以看到Keras层的精巧之处。

从SamplePairing到mixup:神奇的正则项

By 苏剑林 | 2018-07-07 | 101839位读者 | 引用SamplePairing和mixup是两种一脉相承的图像数据扩增手段,它们看起来很不合理,而操作则非常简单,但结果却非常漂亮:在多个图像分类任务中都表明它们能提高最终分类模型的精度。

某些读者会困惑于一个问题:为什么如此不合理的数据扩增手段,能得到如此好的效果?而本文则要表明,它们看起来是一种数据扩增方法,事实上它们是对模型的一种正则化方案。正如周星驰的电影《国产凌凌漆》的一句经典台词:

表面上看这是一个吹风机,其实它是一个刮胡刀。

数据扩增

让我们从数据扩增说起。数据扩增是指我们在对原始数据做一些简单的变换后,它们对应的类别往往不会变化,所以我们可以在原来数据的基础上,“造”出更多的数据来。比如一幅小狗的照片,将它水平翻转、轻微的旋转、裁剪、平移等操作后,我们认为它的类别没有变化,它还是原来的那只狗。这样一来,从一个样本我们可以衍生出好几个样本,从而增加了训练样本量。

简明条件随机场CRF介绍(附带纯Keras实现)

By 苏剑林 | 2018-05-18 | 435050位读者 | 引用笔者去年曾写过博文《果壳中的条件随机场(CRF In A Nutshell)》,以一种比较粗糙的方式介绍了一下条件随机场(CRF)模型。然而那篇文章显然有很多不足的地方,比如介绍不够清晰,也不够完整,还没有实现,在这里我们重提这个模型,将相关内容补充完成。

本文是对CRF基本原理的一个简明的介绍。当然,“简明”是相对而言中,要想真的弄清楚CRF,免不了要提及一些公式,如果只关心调用的读者,可以直接移到文末。

图示

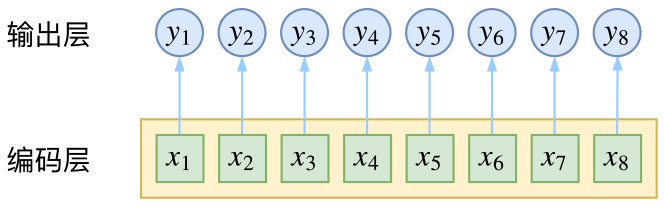

按照之前的思路,我们依旧来对比一下普通的逐帧softmax和CRF的异同。

逐帧softmax

CRF主要用于序列标注问题,可以简单理解为是给序列中的每一帧都进行分类,既然是分类,很自然想到将这个序列用CNN或者RNN进行编码后,接一个全连接层用softmax激活,如下图所示

基于Conv1D的光谱分类模型(一维序列分类)

By 苏剑林 | 2018-05-02 | 151877位读者 | 引用前段时间天池出了个天文数据挖掘竞赛——LAMOST光谱分类(将对应的光谱识别为4类中的一类),虽然没有奖金,但还是觉得挺有意思,所以就报名参加了。做了一段时间,成绩自我感觉还可以,然而最后我却忘记了(或者说根本就没留意到)初赛最后两天还有一步是提交新的测试集结果,然后就没有然后了,留下了一个未竟的模型,可谓“出师未捷身先死”,还是被自己弄死的~

后来跟其他参赛选手讨论了一下,发现其实我的这个模型还是不错的。当时我记得初赛第一名的成绩是0.83+,而我当时的成绩是0.82+,排名大概是第4、5左右,而且据说很多分数在0.8+的队伍都已经使用了融合模型,而我这0.82+的成绩仅仅是单模型的结果~在平时的群聊中发现也有不少朋友在做一维序列分类模型,而光谱分类本质上也就是一个一维的序列分类,所以分享一下模型,估计对相关朋友会有一定的参考价值。

模型

事实上也不是什么特别的模型,就是普通的一维卷积加残差,对于熟悉图像处理的朋友,这实在是再普通不过的结构了。

基于CNN的阅读理解式问答模型:DGCNN

By 苏剑林 | 2018-04-15 | 556751位读者 | 引用2019.08.20更新:开源了一个Keras版(https://kexue.fm/archives/6906)

早在年初的《Attention is All You Need》的介绍文章中就已经承诺过会分享CNN在NLP中的使用心得,然而一直不得其便。这几天终于下定决心来整理一下相关的内容了。

背景

事不宜迟,先来介绍一下模型的基本情况。

模型特点

本模型——我称之为DGCNN——是基于CNN和简单的Attention的模型,由于没有用到RNN结构,因此速度相当快,而且是专门为这种WebQA式的任务定制的,因此也相当轻量级。SQUAD排行榜前面的模型,如AoA、R-Net等,都用到了RNN,并且还伴有比较复杂的注意力交互机制,而这些东西在DGCNN中基本都没有出现。

这是一个在GTX1060上都可以几个小时训练完成的模型!

DGCNN,全名为Dilate Gated Convolutional Neural Network,即“膨胀门卷积神经网络”,顾名思义,融合了两个比较新的卷积用法:膨胀卷积、门卷积,并增加了一些人工特征和trick,最终使得模型在轻、快的基础上达到最佳的效果。在本文撰写之时,本文要介绍的模型还位于榜首,得分(得分是准确率与F1的平均)为0.7583,而且是到目前为止唯一一个一直没有跌出前三名、并且获得周冠军次数最多的模型。

最近评论