《新理解矩阵5》:体积=行列式

By 苏剑林 | 2013-12-25 | 64451位读者 | 引用在文章《新理解矩阵3》:行列式的点滴中,笔者首次谈及到了行列式的几何意义,它代表了n维的“平行多面体”的“体积”。然而,这篇文章写于我初学矩阵之时,有些论述并不严谨,甚至有些错误。最近笔者在写期末论文的时候,研究了超复数的相关内容,而行列式的几何意义在我的超复数研究中具有重要作用,因此把行列式的几何意义重新研究了一翻,修正了部分错误,故发此文,与大家分享。

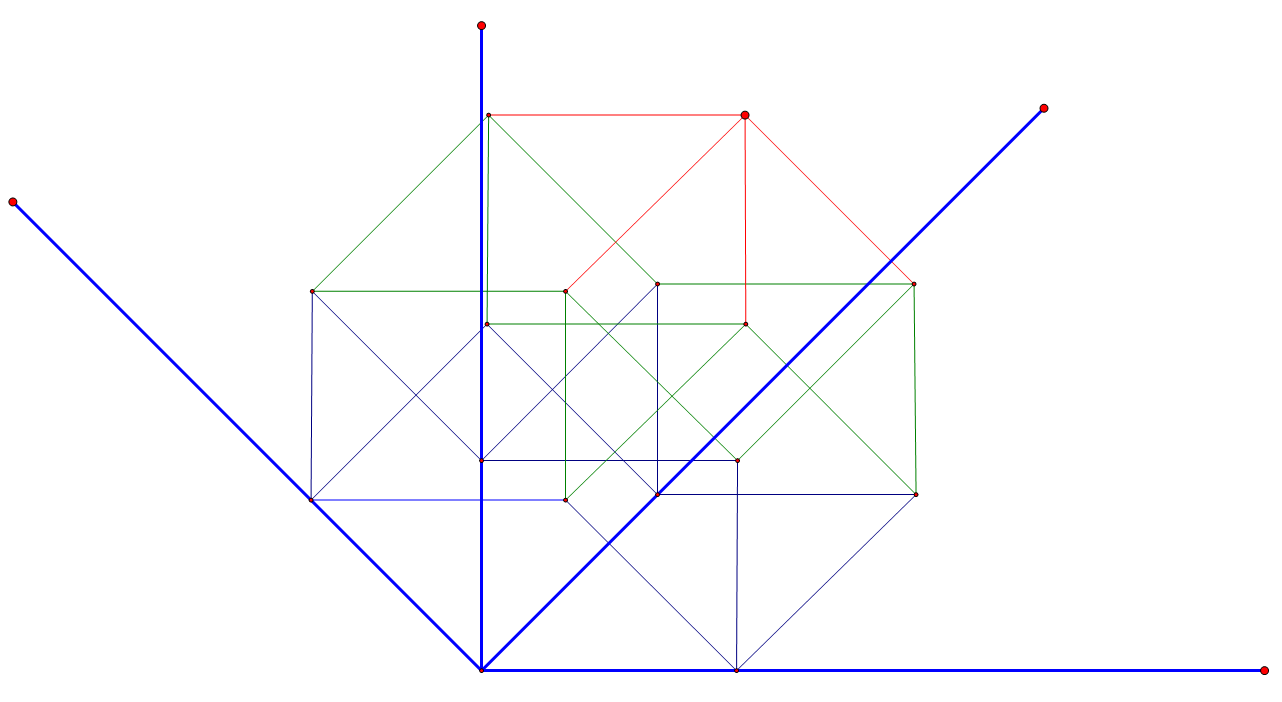

一个$n$阶矩阵$A$可以看成是$n$个$n$维列向量$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,...,\boldsymbol{x}_n$的集合

$$A=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\dots,\boldsymbol{x}_n)$$

从代数的角度来看,这构成了一个矩阵;从几何的角度来看,这$n$个向量可以建立一个平行$n$维体。比如:平行四边形就是“平行二维体”,平行六面体就是“平行三维体”,高阶的只需要相应类比,不需要真正想象出高维空间的立体是什么样。

角的疑惑——为什么使用弧度?

By 苏剑林 | 2013-01-07 | 41580位读者 | 引用也许当我们从小学数学进入中学数学的过程中,让我们最郁闷的事情就是课本上把用的好好的角度制改为弧度制了,那个好好的360°的周角无端端变成了一个无理数$2\pi$,为此还多了一堆转换公式,那时这可把我折腾了好一阵子。为什么一个完美的360°不用,反而转向一个无理数$2\pi$?这里边涉及到了相当多的原因,在这些原因中,重新体现了数学体系的一致与简约。当然,文章里的观点只是我自己的看法,仅供大家参考。

弧度制:简约的要求

如果读者已经学过了极限理论,那么我就可以直接说,引入弧度制,是为了在这样的一种角的度量体制下,满足:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}=1$$

《新理解矩阵2》:矩阵是什么?

By 苏剑林 | 2012-10-31 | 49048位读者 | 引用上一篇文章中我从纯代数运算的角度来讲述了我对矩阵的一个理解,可以看到,我们赋予了矩阵相应的运算法则,它就在代数、分析等领域显示出了巨大作用。但是纯粹的代数是不足够的,要想更加完美,最好是找到相应的几何对象能够与之对应,只有这样,我们才能够直观地理解它,以达到得心应手的效果。

几何理解

我假设读者已经看过孟岩的《理解矩阵》三篇文章,所以更多的细节我就不重复了。我们知道,矩阵A

$$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$$

事实上由两个向量$[a_{11},a_{21}]^T$和$[a_{12},a_{22}]^T$(这里的向量都是列向量)组成,它描述了一个平面(仿射)坐标系。换句话说,这两个向量其实是这个坐标系的两个基,而运算$y=Ax$则是告诉我们,在$A$这个坐标系下的x向量,在$I$坐标系下是怎样的。这里的$I$坐标系就是我们最常用的直角坐标系,也就是说,任何向量(包括矩阵里边的向量),只要它前面没有矩阵作用于它,那么它都是在直角坐标系下度量出来的。

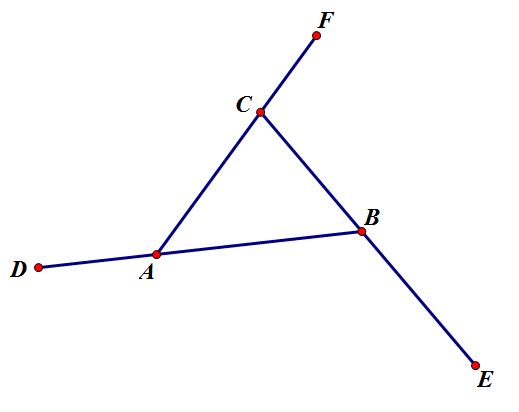

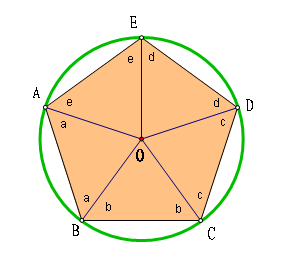

求多边形外角和的绝妙方法!

By 苏剑林 | 2012-07-03 | 60777位读者 | 引用2012北约自主招生数学

By 苏剑林 | 2012-02-12 | 55528位读者 | 引用[欧拉数学]凸多面体的面、顶、棱公式

By 苏剑林 | 2011-11-17 | 56268位读者 | 引用作为数学史上最高产的数学家(似乎没有之一),欧拉的研究几乎涉及了所有数学领域,包括数论、图论、微积分等,同时他还是一个物理学家,他与拉格朗日首创的变分法使得经典力学的研究达到了一个新的高度。欧拉具有惊人的计算能力和数学直觉,这对他的数学研究帮助极大。现在在很多领域,我们都可以看到不少以欧拉命名的公式、定理。欧拉在数学上极为高产,而且得出了相当多的正确结论,但其中有相当多的结论只是来源于他的数学直觉(创造性思维)以及类比推理,这并非欧拉不追求严谨,而是由于当时数学知识的局限性,难以严密化。还有,研究的顺序是:先得出答案,然后才论证答案!

再者,创造性思维往往令人叫绝,能更加促进我们的思维能力。过多地考虑严格性和技术细节,通常都妨碍了我们得出正确的答案。正如《解题的艺术》中说道:粗略而有灵感的思想可能会引出严格证明;而有时,严格的证明会完全淡化论证的精髓。因此,我们不必在意欧拉证明的不严谨,反而,它是一次完美的视觉与思维享受。正因如此,一些绝妙、非严密、(在某种程度上)不正确的但同时得出了正确结果的数学论证,就被称为“欧拉数学”。事实上,任何人、任何研究都必须经过“欧拉数学”这一不严密的早期阶段。

------------华丽的分割线----------------

下面是一条关于凸多面体的面、顶、棱公式,它属于拓扑学的内容,我们称之为“欧拉公式”。(当然,公式是欧拉的,论证过程只是笔者粗糙地给出的)。

IMO42-1,我也会做几何题

By 苏剑林 | 2011-07-30 | 37151位读者 | 引用七月再次“农忙”,农村里要插秧了,播下种苗,等待再次收获的季节^_^

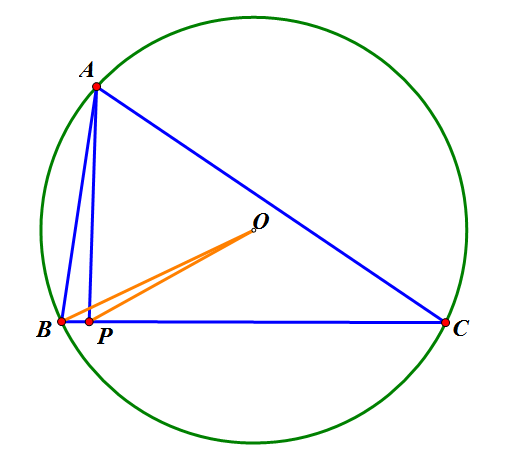

我一直觉得我的数学能力偏向于分析计算而不擅长于几何,纵使遇到几何问题,也是满脑子的解析几何做法,没有纯几何的美。而这几天为了加强数学竞赛题目的能力,我一直在看IMO的题目,并且企图独立做出一些题目,但都无果。我比较感兴趣的是不等式,我感觉一道简单的式子,不用太多的文字就可以讲清楚的题目非不等式莫属,但是IMO的不等式题实在高深,我还没有能够独立做出一道来(参考答案可以看懂,只是想不到思路),或许是我在努力追求统一的方法而不肯研究那些特定的技巧的原因吧。不料今天看了一下2001年IMO的几何题目,发现我可能将它做出来,于是研究了一会,最终很幸运地做了出来。虽然不是最简单的方法,但也与大家分享一下。

如图,O是锐角三角形ABC的外心,AP是三角形的垂线段,∠B-∠C不小于30°。证明∠BAC+∠BOP < 90°

最近评论