【搜出来的文本】⋅(四)通过增、删、改来用词造句

By 苏剑林 | 2021-02-25 | 51541位读者 | 引用“用词造句”是小学阶段帮助我们理解和运用词语的一个经典任务,从自然语言处理的角度来看,它是一个句子扩写或者句子补全任务,它其实要求我们具有不定向地进行文本生成的能力。然而,当前主流的语言模型都是单方向生成的(多数是正向的,即从左往右,少数是反向的,即从右往左),但用词造句任务中所给的若干个词未必一定出现在句首或者句末,这导致无法直接用语言模型来完成造句任务。

本文我们将介绍论文《CGMH: Constrained Sentence Generation by Metropolis-Hastings Sampling》,它使用MCMC采样使得单向语言模型也可以做到不定向生成,通过增、删、改操作模拟了人的写作润色过程,从而能无监督地完成用词造句等多种文本生成任务。

问题设置

无监督地进行文本采样,那么直接可以由语言模型来完成,而我们同样要做的,是往这个采样过程中加入一些信号$\boldsymbol{c}$,使得它能生成我们期望的一些文本。在本系列第一篇文章《【搜出来的文本】⋅(一)从文本生成到搜索采样》的“明确目标”一节中,我们就介绍了本系列的指导思想:把我们要寻找的目标量化地写下来,然后最大化它或者从中采样。

T5 PEGASUS:开源一个中文生成式预训练模型

By 苏剑林 | 2021-03-03 | 206246位读者 | 引用去年在文章《那个屠榜的T5模型,现在可以在中文上玩玩了》中我们介绍了Google的多国语言版T5模型(mT5),并给出了用mT5进行中文文本生成任务的例子。诚然,mT5做中文生成任务也是一个可用的方案,但缺乏完全由中文语料训练出来模型总感觉有点别扭,于是决心要搞一个出来。

经过反复斟酌测试,我们决定以mT5为基础架构和初始权重,先结合中文的特点完善Tokenizer,然后模仿PEGASUS来构建预训练任务,从而训练一版新的T5模型,这就是本文所开源的T5 PEGASUS。

让人惊叹的Johnson-Lindenstrauss引理:应用篇

By 苏剑林 | 2021-09-24 | 38067位读者 | 引用上一篇文章中,我们比较详细地介绍了Johnson-Lindenstrauss引理(JL引理)的理论推导,这一篇我们来关注它的应用。

作为一个内容上本身就跟降维相关的结论,JL引理最基本的自然就是作为一个降维方法来用。但除了这个直接应用外,很多看似不相关的算法,比如局部敏感哈希(LSH)、随机SVD等,本质上也依赖于JL引理。此外,对于机器学习模型来说,JL引理通常还能为我们的维度选择提供一些理论解释。

降维的工具

JL引理提供了一个非常简单直接的“随机投影”降维思路:

给定$N$个向量$v_1,v_2,\cdots,v_N\in\mathbb{R}^m$,如果想要将它降到$n$维,那么只需要从$\mathcal{N}(0,1/n)$中采样一个$n\times m$矩阵$A$,然后$Av_1,Av_2,\cdots,Av_N$就是降维后的结果。

P-tuning:自动构建模版,释放语言模型潜能

By 苏剑林 | 2021-04-03 | 159596位读者 | 引用在之前的文章《必须要GPT3吗?不,BERT的MLM模型也能小样本学习》中,我们介绍了一种名为Pattern-Exploiting Training(PET)的方法,它通过人工构建的模版与BERT的MLM模型结合,能够起到非常好的零样本、小样本乃至半监督学习效果,而且该思路比较优雅漂亮,因为它将预训练任务和下游任务统一起来了。然而,人工构建这样的模版有时候也是比较困难的,而且不同的模版效果差别也很大,如果能够通过少量样本来自动构建模版,也是非常有价值的。

最近Arxiv上的论文《GPT Understands, Too》提出了名为P-tuning的方法,成功地实现了模版的自动构建。不仅如此,借助P-tuning,GPT在SuperGLUE上的成绩首次超过了同等级别的BERT模型,这颠覆了一直以来“GPT不擅长NLU”的结论,也是该论文命名的缘由。

无监督语义相似度哪家强?我们做了个比较全面的评测

By 苏剑林 | 2021-04-11 | 155980位读者 | 引用一月份的时候,笔者写了《你可能不需要BERT-flow:一个线性变换媲美BERT-flow》,指出无监督语义相似度的SOTA模型BERT-flow其实可以通过一个简单的线性变换(白化操作,BERT-whitening)达到。随后,我们进一步完善了实验结果,写成了论文《Whitening Sentence Representations for Better Semantics and Faster Retrieval》。这篇博客将对这篇论文的内容做一个基本的梳理,并在5个中文语义相似度任务上进行了补充评测,包含了600多个实验结果。

方法概要

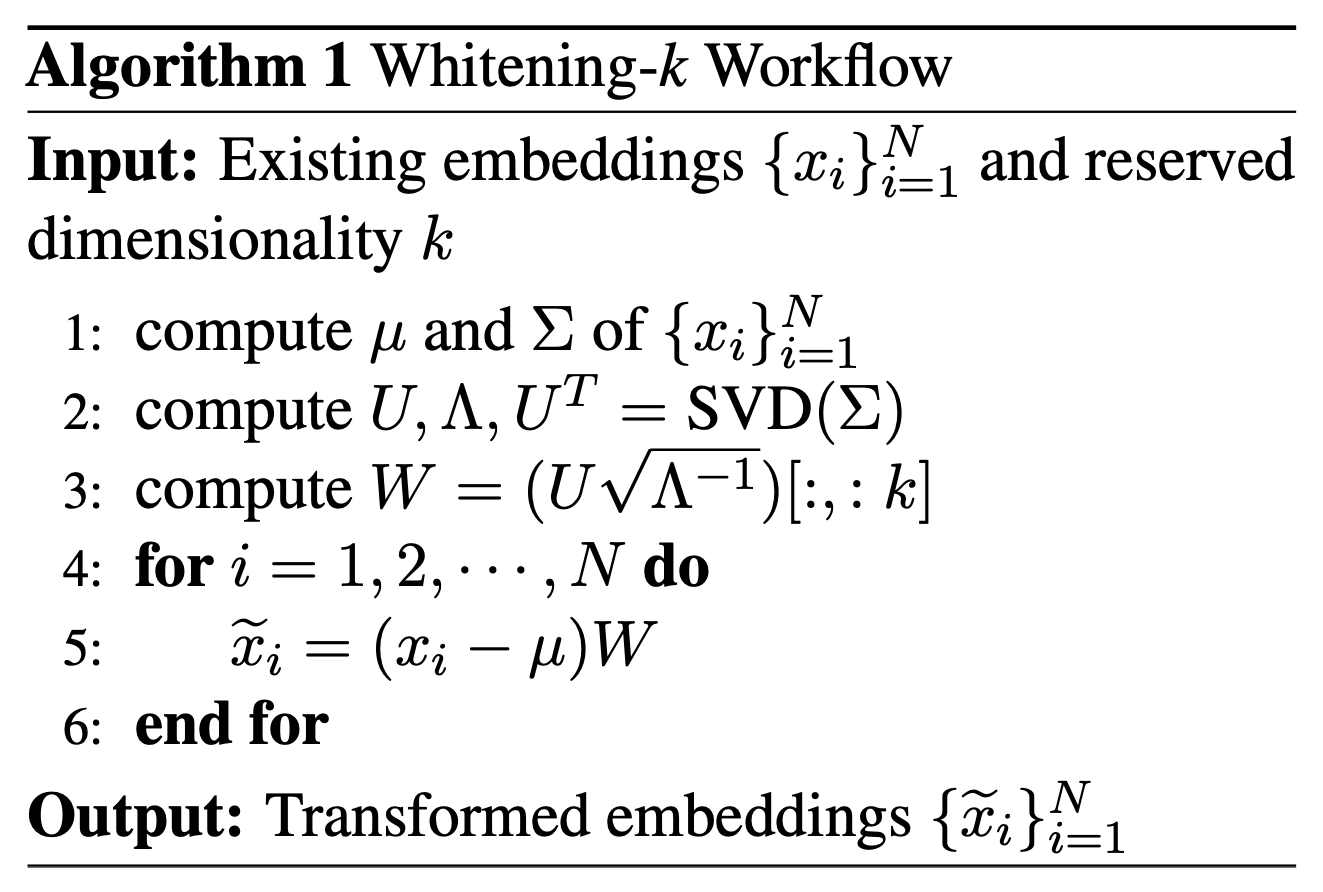

BERT-whitening的思路很简单,就是在得到每个句子的句向量$\{x_i\}_{i=1}^N$后,对这些矩阵进行一个白化(也就是PCA),使得每个维度的均值为0、协方差矩阵为单位阵,然后保留$k$个主成分,流程如下图:

变分自编码器(七):球面上的VAE(vMF-VAE)

By 苏剑林 | 2021-05-17 | 147829位读者 | 引用在《变分自编码器(五):VAE + BN = 更好的VAE》中,我们讲到了NLP中训练VAE时常见的KL散度消失现象,并且提到了通过BN来使得KL散度项有一个正的下界,从而保证KL散度项不会消失。事实上,早在2018年的时候,就有类似思想的工作就被提出了,它们是通过在VAE中改用新的先验分布和后验分布,来使得KL散度项有一个正的下界。

该思路出现在2018年的两篇相近的论文中,分别是《Hyperspherical Variational Auto-Encoders》和《Spherical Latent Spaces for Stable Variational Autoencoders》,它们都是用定义在超球面的von Mises–Fisher(vMF)分布来构建先后验分布。某种程度上来说,该分布比我们常用的高斯分布还更简单和有趣~

KL散度消失

我们知道,VAE的训练目标是

\begin{equation}\mathcal{L} = \mathbb{E}_{x\sim \tilde{p}(x)} \Big[\mathbb{E}_{z\sim p(z|x)}\big[-\log q(x|z)\big]+KL\big(p(z|x)\big\Vert q(z)\big)\Big]

\end{equation}

用狄拉克函数来构造非光滑函数的光滑近似

By 苏剑林 | 2021-10-10 | 81737位读者 | 引用在机器学习中,我们经常会碰到不光滑的函数,但我们的优化方法通常是基于梯度的,这意味着光滑的模型可能更利于优化(梯度是连续的),所以就有了寻找非光滑函数的光滑近似的需求。事实上,本博客已经多次讨论过相关主题,比如《寻求一个光滑的最大值函数》、《函数光滑化杂谈:不可导函数的可导逼近》等,但以往的讨论在方法上并没有什么通用性。

不过,笔者从最近的一篇论文《SAU: Smooth activation function using convolution with approximate identities》学习到了一种比较通用的思路:用狄拉克函数来构造光滑近似。通用到什么程度呢?理论上有可数个间断点的函数都可以用它来构造光滑近似!个人感觉还是非常有意思的。

对比学习可以使用梯度累积吗?

By 苏剑林 | 2021-06-17 | 66040位读者 | 引用在之前的文章《用时间换取效果:Keras梯度累积优化器》中,我们介绍过“梯度累积”,它是在有限显存下实现大batch_size效果的一种技巧。一般来说,梯度累积适用的是loss是独立同分布的场景,换言之每个样本单独计算loss,然后总loss是所有单个loss的平均或求和。然而,并不是所有任务都满足这个条件的,比如最近比较热门的对比学习,每个样本的loss还跟其他样本有关。

那么,在对比学习场景,我们还可以使用梯度累积来达到大batch_size的效果吗?本文就来分析这个问题。

简介

一般情况下,对比学习的loss可以写为

\begin{equation}\mathcal{L}=-\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}\log p_{i,j} = -\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}\log \frac{e^{s_{i,j}}}{\sum\limits_j e^{s_{i,j}}}=-\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}s_{i,j} + \sum_{i=1}^b \log\sum_{j=1}^b e^{s_{i,j}}\label{eq:loss}\end{equation}

这里的$b$是batch_size;$t_{i,j}$是事先给定的标签,满足$t_{i,j}=t_{j,i}$,它是一个one hot矩阵,每一列只有一个1,其余都为0;而$s_{i,j}$是样本$i$和样本$j$的相似度,满足$s_{i,j}=s_{j,i}$,一般情况下还有个温度参数,这里假设温度参数已经整合到$s_{i,j}$中,从而简化记号。模型参数存在于$s_{i,j}$中,假设为$\theta$。

![P-tuning直接使用[unused]来构建模版,不关心模版的自然语言性](/usr/uploads/2021/04/2868831073.png)

最近评论