Nyströmformer:基于矩阵分解的线性化Attention方案

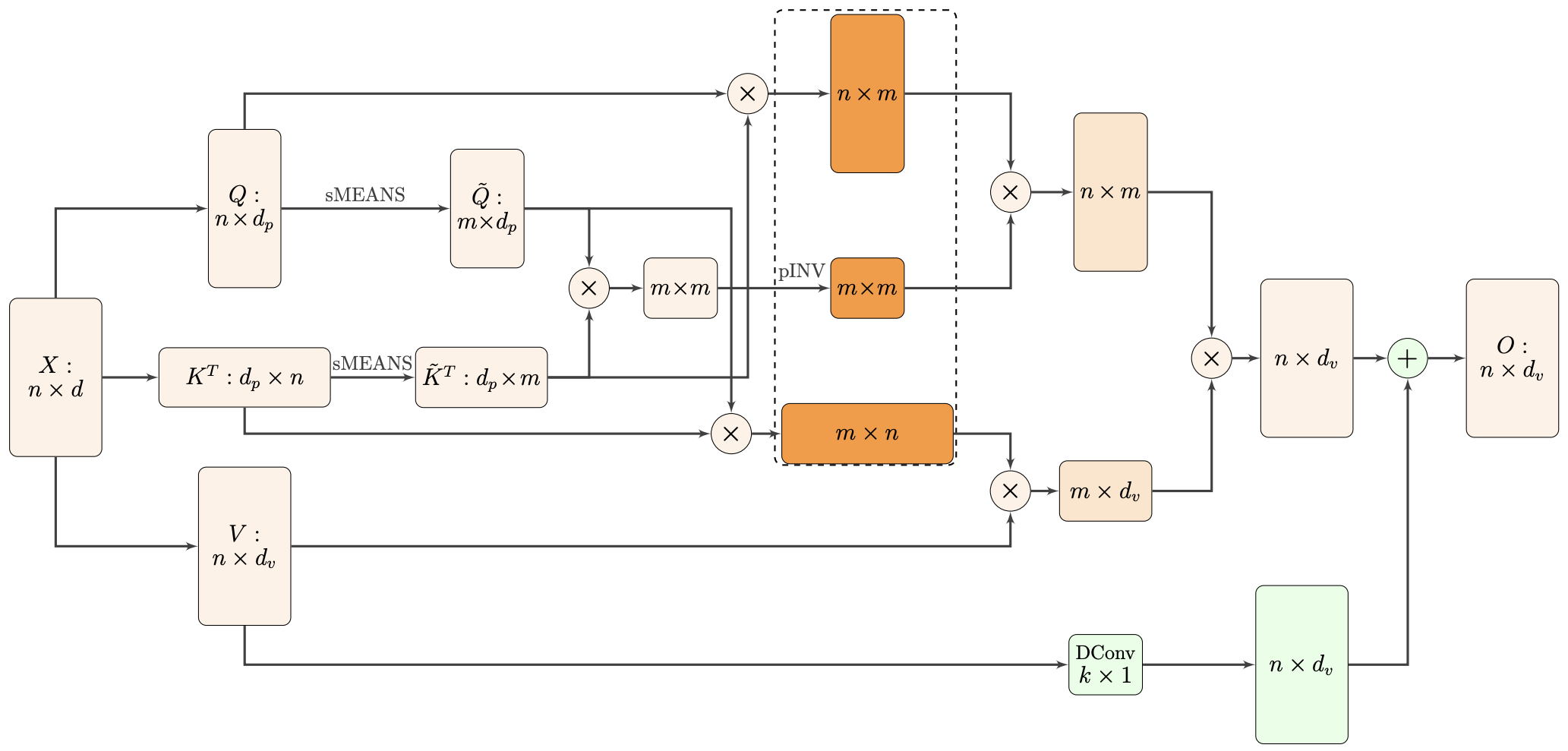

By 苏剑林 | 2021-02-16 | 53867位读者 | 引用标准Attention的$\mathcal{O}(n^2)$复杂度可真是让研究人员头大。前段时间我们在博文《Performer:用随机投影将Attention的复杂度线性化》中介绍了Google的Performer模型,它通过随机投影的方式将标准Attention转化为线性Attention。无独有偶,前些天Arxiv上放出了AAAI 2021的一篇论文《Nyströmformer: A Nyström-Based Algorithm for Approximating Self-Attention》,里边又提出了一种从另一个角度把标准Attention线性化的方案。

该方案写的是Nyström-Based,顾名思义是利用了Nyström方法来近似标准Attention的。但是坦白说,在看到这篇论文之前,笔者也完全没听说过Nyström方法,而纵观整篇论文,里边也全是笔者一眼看上去感觉很茫然的矩阵分解推导,理解起来颇为困难。不过有趣的是,尽管作者的推导很复杂,但笔者发现最终的结果可以通过一个相对来说更简明的方式来理解,遂将笔者对Nyströmformer的理解整理在此,供大家参考。

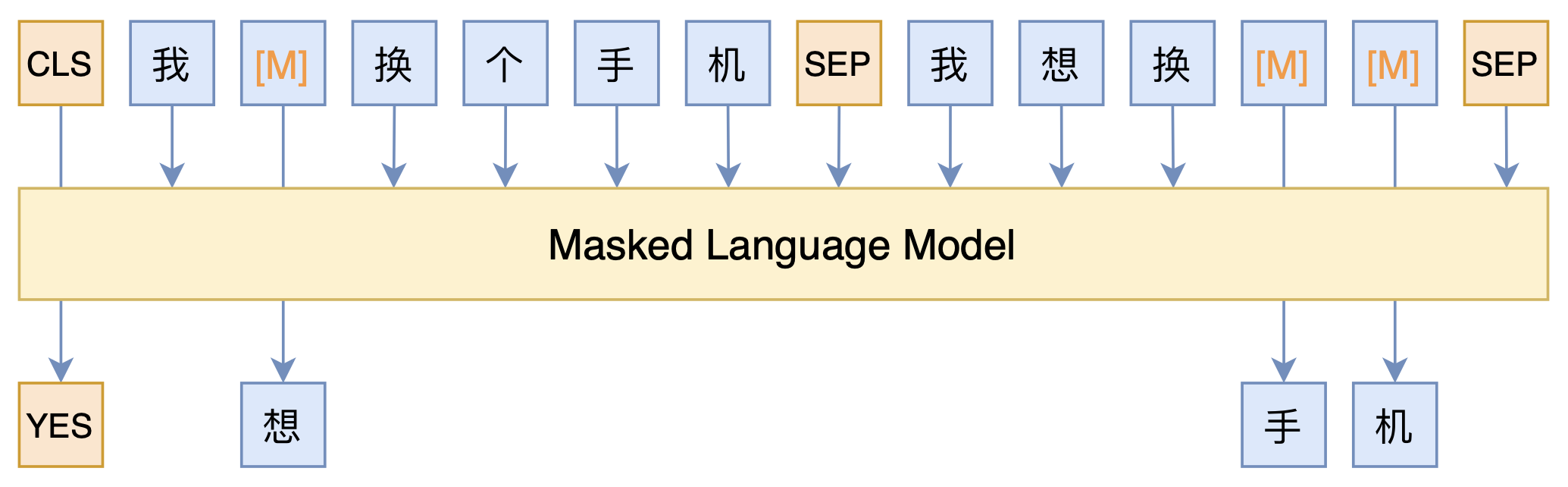

短文本匹配Baseline:脱敏数据使用预训练模型的尝试

By 苏剑林 | 2021-03-05 | 121073位读者 | 引用最近凑着热闹玩了玩全球人工智能技术创新大赛中的“小布助手对话短文本语义匹配”赛道,其任务就是常规的短文本句子对二分类任务,这任务在如今各种预训练Transformer“横行”的时代已经没啥什么特别的难度了,但有意思的是,这次比赛脱敏了,也就是每个字都被影射为数字ID了,我们无法得到原始文本。

在这种情况下,还能用BERT等预训练模型吗?用肯定是可以用的,但需要一些技巧,并且可能还需要再预训练一下。本文分享一个baseline,它将分类、预训练和半监督学习都结合在了一起,能够用于脱敏数据任务。

初始化方法中非方阵的维度平均策略思考

By 苏剑林 | 2021-10-18 | 33616位读者 | 引用在《从几何视角来理解模型参数的初始化策略》、《浅谈Transformer的初始化、参数化与标准化》等文章,我们讨论过模型的初始化方法,大致的思路是:如果一个$n\times n$的方阵用均值为0、方差为$1/n$的独立同分布初始化,那么近似于一个正交矩阵,使得数据二阶矩(或方差)在传播过程中大致保持不变。

那如果是$m\times n$的非方阵呢?常见的思路(Xavier初始化)是综合考虑前向传播和反向传播,所以使用均值为0、方差为$2/(m+n)$的独立同分布初始化。但这个平均更多是“拍脑袋”的,本文就来探究一下有没有更好的平均方案。

基础回顾

Xavier初始化是考虑如下的全连接层(设输入节点数为$m$,输出节点数为$n$)

\begin{equation} y_j = b_j + \sum_i x_i w_{i,j}\end{equation}

模型优化漫谈:BERT的初始标准差为什么是0.02?

By 苏剑林 | 2021-11-08 | 102491位读者 | 引用前几天在群里大家讨论到了“Transformer如何解决梯度消失”这个问题,答案有提到残差的,也有提到LN(Layer Norm)的。这些是否都是正确答案呢?事实上这是一个非常有趣而综合的问题,它其实关联到挺多模型细节,比如“BERT为什么要warmup?”、“BERT的初始化标准差为什么是0.02?”、“BERT做MLM预测之前为什么还要多加一层Dense?”,等等。本文就来集中讨论一下这些问题。

梯度消失说的是什么意思?

在文章《也来谈谈RNN的梯度消失/爆炸问题》中,我们曾讨论过RNN的梯度消失问题。事实上,一般模型的梯度消失现象也是类似,它指的是(主要是在模型的初始阶段)越靠近输入的层梯度越小,趋于零甚至等于零,而我们主要用的是基于梯度的优化器,所以梯度消失意味着我们没有很好的信号去调整优化前面的层。

为什么需要残差?一个来自DeepNet的视角

By 苏剑林 | 2022-03-19 | 70696位读者 | 引用在《训练1000层的Transformer究竟有什么困难?》中我们介绍了微软提出的能训练1000层Transformer的DeepNet技术。而对于DeepNet,读者一般也有两种反应,一是为此感到惊叹而点赞,另一则是觉得新瓶装旧酒没意思。出现后一种反应的读者,往往是因为DeepNet所提出的两个改进点——增大恒等路径权重和降低残差分支初始化——实在过于稀松平常,并且其他工作也出现过类似的结论,因此很难有什么新鲜感。

诚然,单从结论来看,DeepNet实在算不上多有意思,但笔者觉得,DeepNet的过程远比结论更为重要,它有意思的地方在于提供了一个简明有效的梯度量级分析思路,并可以用于分析很多相关问题,比如本文要讨论的“为什么需要残差”,它就可以给出一个比较贴近本质的答案。

增量爆炸

为什么需要残差?答案是有了残差才更好训练深层模型,这里的深层可能是百层、千层甚至万层。那么问题就变成了为什么没有残差就不容易训练深层模型呢?

为什么Pre Norm的效果不如Post Norm?

By 苏剑林 | 2022-03-29 | 127451位读者 | 引用Pre Norm与Post Norm之间的对比是一个“老生常谈”的话题了,本博客就多次讨论过这个问题,比如文章《浅谈Transformer的初始化、参数化与标准化》、《模型优化漫谈:BERT的初始标准差为什么是0.02?》等。目前比较明确的结论是:同一设置之下,Pre Norm结构往往更容易训练,但最终效果通常不如Post Norm。Pre Norm更容易训练好理解,因为它的恒等路径更突出,但为什么它效果反而没那么好呢?

笔者之前也一直没有好的答案,直到前些时间在知乎上看到 @唐翔昊 的一个回复后才“恍然大悟”,原来这个问题竟然有一个非常直观的理解!本文让我们一起来学习一下。

基于Amos优化器思想推导出来的一些“炼丹策略”

By 苏剑林 | 2022-11-22 | 37197位读者 | 引用如果将训练模型比喻为“炼丹”,那么“炼丹炉”显然就是优化器了。据传AdamW优化器是当前训练神经网络最快的方案,这一点笔者也没有一一对比过,具体情况如何不得而知,不过目前做预训练时多数都用AdamW或其变种LAMB倒是真的。然而,正如有了炼丹炉也未必能炼出好丹,即便我们确定了选择AdamW优化器,依然有很多问题还没有确定的答案,比如:

1、学习率如何适应不同初始化和参数化?

2、权重衰减率该怎么调?

3、学习率应该用什么变化策略?

4、能不能降低优化器的显存占用?

尽管在实际应用时,我们大多数情况下都可以直接套用前人已经调好的参数和策略,但缺乏比较系统的调参指引,始终会让我们在“炼丹”之时感觉没有底气。在这篇文章中,我们基于Google最近提出的Amos优化器的思路,给出一些参考结果。

用热传导方程来指导自监督学习

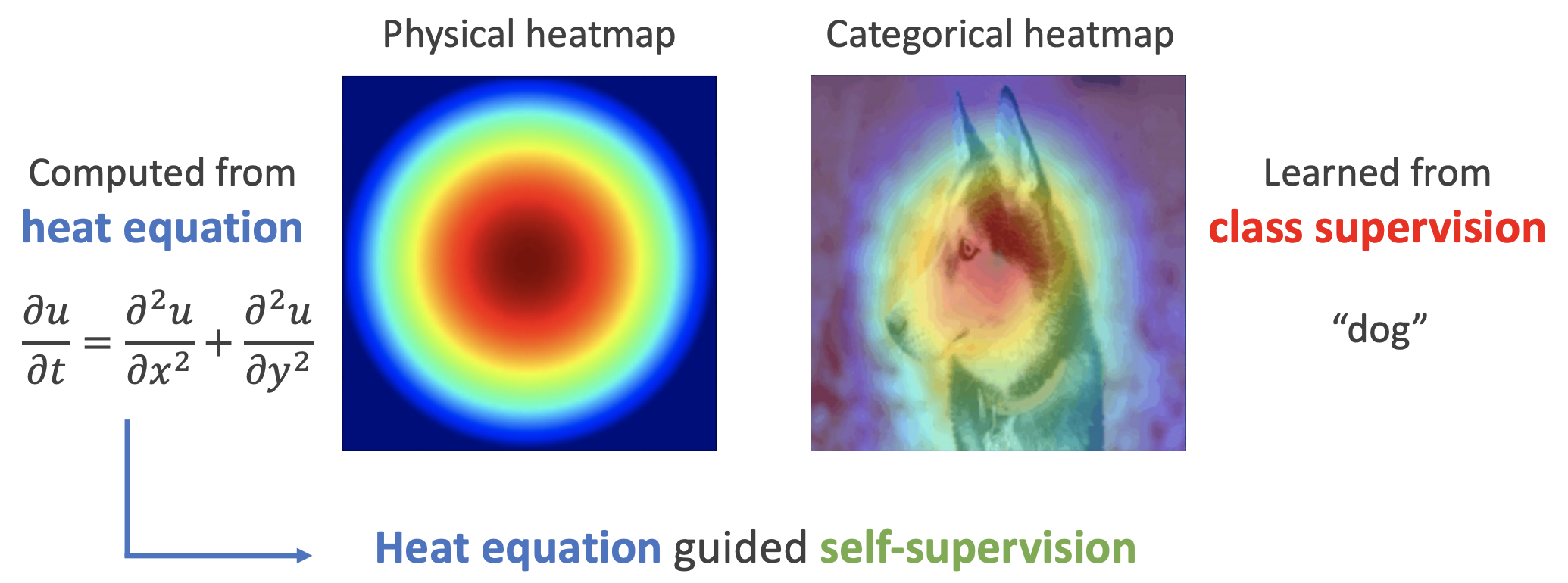

By 苏剑林 | 2022-11-30 | 36459位读者 | 引用用理论物理来卷机器学习已经不是什么新鲜事了,比如上个月介绍的《生成扩散模型漫谈(十三):从万有引力到扩散模型》就是经典一例。最近一篇新出的论文《Self-Supervised Learning based on Heat Equation》,顾名思义,用热传导方程来做(图像领域的)自监督学习,引起了笔者的兴趣。这种物理方程如何在机器学习中发挥作用?同样的思路能否迁移到NLP中?让我们一起来读读论文。

基本方程

如下图,左边是物理中热传导方程的解,右端则是CAM、积分梯度等显著性方法得到的归因热力图,可以看到两者有一定的相似之处,于是作者认为热传导方程可以作为好的视觉特征的一个重要先验。

最近评论