“让Keras更酷一些!”:中间变量、权重滑动和安全生成器

By 苏剑林 | 2019-04-28 | 106175位读者 | 引用继续“让Keras更酷一些”之旅。

今天我们会用Keras实现灵活地输出任意中间变量,还有无缝地进行权重滑动平均,最后顺便介绍一下生成器的进程安全写法。

首先是输出中间变量。在自定义层时,我们可能希望查看中间变量,这些需求有些是比较容易实现的,比如查看中间某个层的输出,只需要将截止到这个层的部分模型保存为一个新模型即可,但有些需求是比较困难的,比如在使用Attention层时我们可能希望查看那个Attention矩阵的值,如果用构建新模型的方法则会非常麻烦。而本文则给出一种简单的方法,彻底满足这个需求。

接着是权重滑动平均。权重滑动平均是稳定、加速模型训练甚至提升模型效果的一种有效方法,很多大型模型(尤其是GAN)几乎都用到了权重滑动平均。一般来说权重滑动平均是作为优化器的一部分,所以一般需要重写优化器才能实现它。本文介绍一个权重滑动平均的实现,它可以无缝插入到任意Keras模型中,不需要自定义优化器。

至于生成器的进程安全写法,则是因为Keras读取生成器的时候,用到了多进程,如果生成器本身也包含了一些多进程操作,那么可能就会导致异常,所以需要解决这个这个问题。

从动力学角度看优化算法(四):GAN的第三个阶段

By 苏剑林 | 2019-05-03 | 100758位读者 | 引用在对GAN的学习和思考过程中,我发现我不仅学习到了一种有效的生成模型,而且它全面地促进了我对各种模型各方面的理解,比如模型的优化和理解视角、正则项的意义、损失函数与概率分布的联系、概率推断等等。GAN不单单是一个“造假的玩具”,而是具有深刻意义的概率模型和推断方法。

作为事后的总结,我觉得对GAN的理解可以粗糙地分为三个阶段:

1、样本阶段:在这个阶段中,我们了解了GAN的“鉴别者-造假者”诠释,懂得从这个原理出发来写出基本的GAN公式(如原始GAN、LSGAN),比如判别器和生成器的loss,并且完成简单GAN的训练;同时,我们知道GAN有能力让图片更“真”,利用这个特性可以把GAN嵌入到一些综合模型中。

2、分布阶段:在这个阶段中,我们会从概率分布及其散度的视角来分析GAN,典型的例子是WGAN和f-GAN,同时能基本理解GAN的训练困难问题,比如梯度消失和mode collapse等,甚至能基本地了解变分推断,懂得自己写出一些概率散度,继而构造一些新的GAN形式。

3、动力学阶段:在这个阶段中,我们开始结合优化器来分析GAN的收敛过程,试图了解GAN是否能真的达到理论的均衡点,进而理解GAN的loss和正则项等因素如何影响的收敛过程,由此可以针对性地提出一些训练策略,引导GAN模型到达理论均衡点,从而提高GAN的效果。

Self-Orthogonality Module:一个即插即用的核正交化模块

By 苏剑林 | 2020-01-12 | 56904位读者 | 引用前些天刷Arxiv看到新文章《Self-Orthogonality Module: A Network Architecture Plug-in for Learning Orthogonal Filters》(下面简称“原论文”),看上去似乎有点意思,于是阅读了一番,读完确实有些收获,在此记录分享一下。

给全连接或者卷积模型的核加上带有正交化倾向的正则项,是不少模型的需求,比如大名鼎鼎的BigGAN就加入了类似的正则项。而这篇论文则引入了一个新的正则项,笔者认为整个分析过程颇为有趣,可以一读。

为什么希望正交?

在开始之前,我们先约定:本文所出现的所有一维向量都代表列向量。那么,现在假设有一个$d$维的输入样本$\boldsymbol{x}\in \mathbb{R}^d$,经过全连接或卷积层时,其核心运算就是:

\begin{equation}\boldsymbol{y}^{\top}=\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{W},\quad \boldsymbol{W}\triangleq (\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\dots,\boldsymbol{w}_k)\label{eq:k}\end{equation}

其中$\boldsymbol{W}\in \mathbb{R}^{d\times k}$是一个矩阵,它就被称“核”(全连接核/卷积核),而$\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\dots,\boldsymbol{w}_k\in \mathbb{R}^{d}$是该矩阵的各个列向量。

能量视角下的GAN模型(三):生成模型=能量模型

By 苏剑林 | 2019-05-10 | 56798位读者 | 引用今天要介绍的结果还是跟能量模型相关,来自论文《Implicit Generation and Generalization in Energy-Based Models》。当然,它已经跟GAN没有什么关系了,但是跟本系列第二篇所介绍的能量模型关系较大,所以还是把它放到这个系列好了。

我当初留意到这篇论文,是因为机器之心的报导《MIT本科学神重启基于能量的生成模型,新框架堪比GAN》,但是说实在的,这篇文章没什么意思,说句不中听的,就是炒冷饭系列,媒体的标题也算中肯,是“重启”。这篇文章就是指出能量模型实际上就是某个特定的Langevin方程的静态解,然后就用这个Langevin方程来实现采样,有了采样过程也就可以完成能量模型的训练,这些理论都是现成的,所以这个过程我在学习随机微分方程的时候都想过,我相信很多人也都想过。因此,我觉得作者的贡献就是把这个直白的想法通过一系列炼丹技巧实现了。

但不管怎样,能训练出来也是一件很不错的事情,另外对于之前没了解过相关内容的读者来说,这确实也算是一个不错的能量模型案例,所以我论文的整体思路整理一下,让读者能够更全面地理解能量模型。

基于DGCNN和概率图的轻量级信息抽取模型

By 苏剑林 | 2019-06-03 | 431522位读者 | 引用背景:前几个月,百度举办了“2019语言与智能技术竞赛”,其中有三个赛道,而我对其中的“信息抽取”赛道颇感兴趣,于是报名参加。经过两个多月的煎熬,比赛终于结束,并且最终结果已经公布。笔者从最初的对信息抽取的一无所知,经过这次比赛的学习和研究,最终探索出在监督学习下做信息抽取的一些经验,遂在此与大家分享。

笔者在最终的测试集上排名第七,指标F1为0.8807(Precision是0.8939,Recall是0.8679),跟第一名相差0.01左右。从比赛角度这个成绩不算突出,但自认为模型有若干创新之处,比如自行设计的抽取结构、CNN+Attention(所以足够快速)、没有用Bert等预训练模型,私以为这对于信息抽取的学术研究和工程应用都有一定的参考价值。

基本分析

信息抽取(Information Extraction, IE)是从自然语言文本中抽取实体、属性、关系及事件等事实类信息的文本处理技术,是信息检索、智能问答、智能对话等人工智能应用的重要基础,一直受到业界的广泛关注。... 本次竞赛将提供业界规模最大的基于schema的中文信息抽取数据集(Schema based Knowledge Extraction, SKE),旨在为研究者提供学术交流平台,进一步提升中文信息抽取技术的研究水平,推动相关人工智能应用的发展。------ 比赛官方网站介绍

漫谈重参数:从正态分布到Gumbel Softmax

By 苏剑林 | 2019-06-10 | 243278位读者 | 引用最近在用VAE处理一些文本问题的时候遇到了对离散形式的后验分布求期望的问题,于是沿着“离散分布 + 重参数”这个思路一直搜索下去,最后搜到了Gumbel Softmax,从对Gumbel Softmax的学习过程中,把重参数的相关内容都捋了一遍,还学到一些梯度估计的新知识,遂记录在此。

文章从连续情形出发开始介绍重参数,主要的例子是正态分布的重参数;然后引入离散分布的重参数,这就涉及到了Gumbel Softmax,包括Gumbel Softmax的一些证明和讨论;最后再讲讲重参数背后的一些故事,这主要跟梯度估计有关。

基本概念

重参数(Reparameterization)实际上是处理如下期望形式的目标函数的一种技巧:

\begin{equation}L_{\theta}=\mathbb{E}_{z\sim p_{\theta}(z)}[f(z)]\label{eq:base}\end{equation}

这样的目标在VAE中会出现,在文本GAN也会出现,在强化学习中也会出现($f(z)$对应于奖励函数),所以深究下去,我们会经常碰到这样的目标函数。取决于$z$的连续性,它对应不同的形式:

\begin{equation}\int p_{\theta}(z) f(z)dz\,\,\,\text{(连续情形)}\qquad\qquad \sum_{z} p_{\theta}(z) f(z)\,\,\,\text{(离散情形)}\end{equation}

当然,离散情况下我们更喜欢将记号$z$换成$y$或者$c$。

最小熵原理(五):“层层递进”之社区发现与聚类

By 苏剑林 | 2019-10-19 | 161219位读者 | 引用让我们不厌其烦地回顾一下:最小熵原理是一个无监督学习的原理,“熵”就是学习成本,而降低学习成本是我们的不懈追求,所以通过“最小化学习成本”就能够无监督地学习出很多符合我们认知的结果,这就是最小熵原理的基本理念。

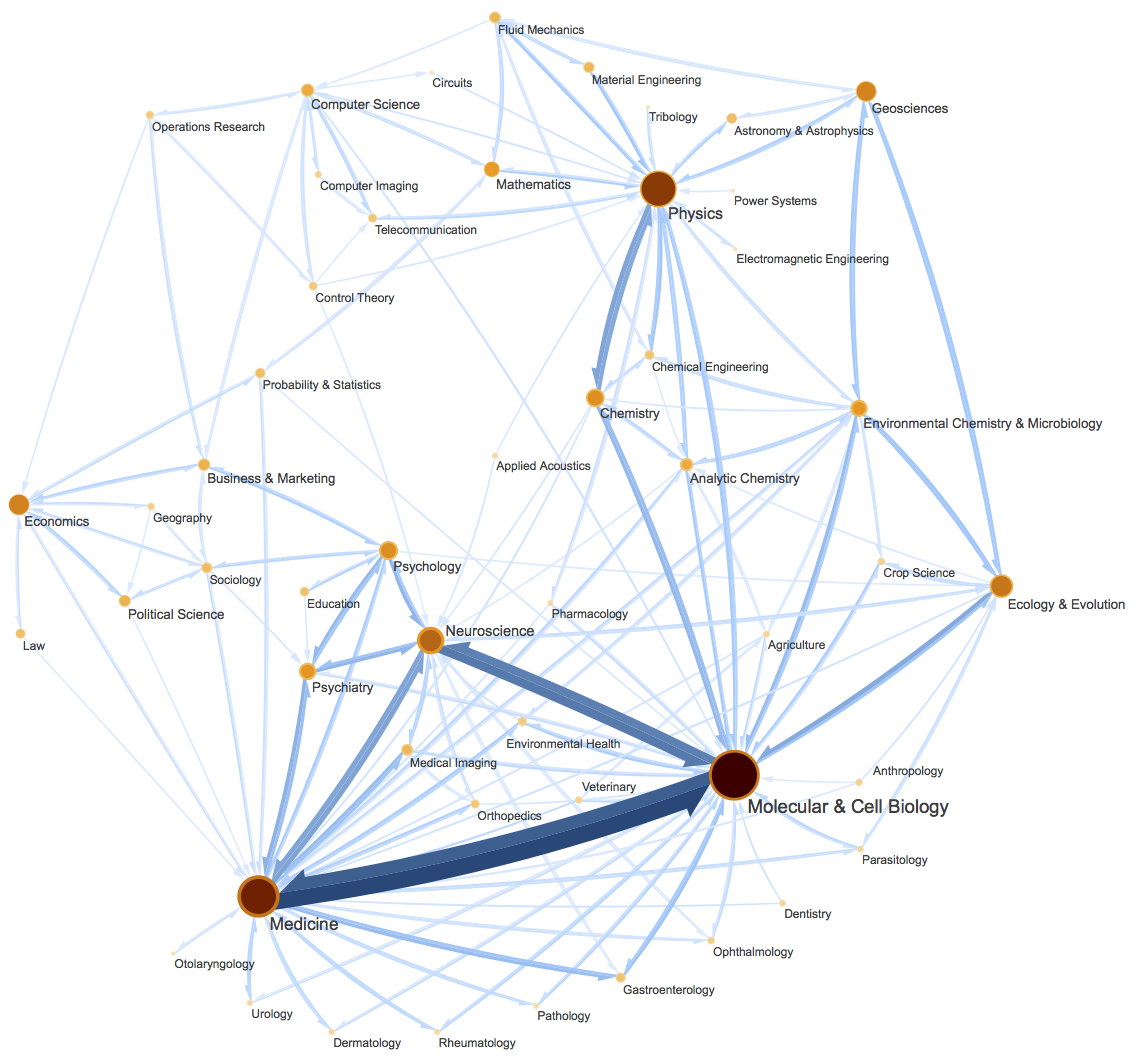

这篇文章里,我们会介绍一种相当漂亮的聚类算法,它同样也体现了最小熵原理,或者说它可以通过最小熵原理导出来,名为InfoMap,或者MapEquation。事实上InfoMap已经是2007年的成果了,最早的论文是《Maps of random walks on complex networks reveal community structure》,虽然看起来很旧,但我认为它仍是当前最漂亮的聚类算法,因为它不仅告诉了我们“怎么聚类”,更重要的是给了我们一个“为什么要聚类”的优雅的信息论解释,并从这个解释中直接导出了整个聚类过程。

当然,它的定位并不仅仅局限在聚类上,更准确地说,它是一种图网络上的“社区发现”算法。所谓社区发现(Community Detection),大概意思是给定一个有向/无向图网络,然后找出这个网络上的“抱团”情况,至于详细含义,大家可以自行搜索一下。简单来说,它跟聚类相似,但是比聚类的含义更丰富。(还可以参考《什么是社区发现?》)

“让Keras更酷一些!”:层与模型的重用技巧

By 苏剑林 | 2019-09-29 | 116819位读者 | 引用今天我们继续来深挖Keras,再次体验Keras那无与伦比的优雅设计。这一次我们的焦点是“重用”,主要是层与模型的重复使用。

所谓重用,一般就是奔着两个目标去:一是为了共享权重,也就是说要两个层不仅作用一样,还要共享权重,同步更新;二是避免重写代码,比如我们已经搭建好了一个模型,然后我们想拆解这个模型,构建一些子模型等。

基础

事实上,Keras已经为我们考虑好了很多,所以很多情况下,掌握好基本用法,就已经能满足我们很多需求了。

层的重用

层的重用是最简单的,将层初始化好,存起来,然后反复调用即可:

x_in = Input(shape=(784,))

x = x_in

layer = Dense(784, activation='relu') # 初始化一个层,并存起来

x = layer(x) # 第一次调用

x = layer(x) # 再次调用

x = layer(x) # 再次调用

最近评论