又是Dropout两次!这次它做到了有监督任务的SOTA

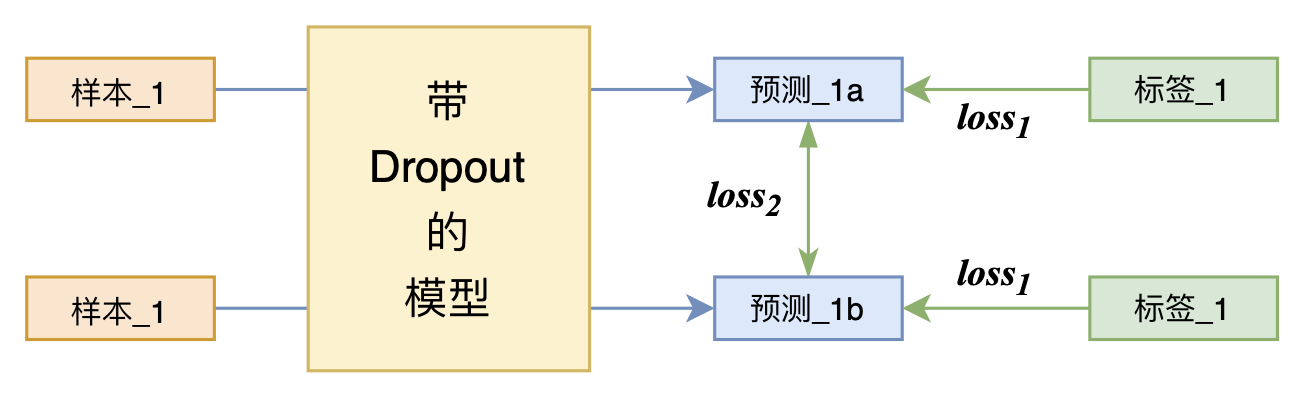

By 苏剑林 | 2021-07-01 | 228566位读者 | 引用关注NLP新进展的读者,想必对四月份发布的SimCSE印象颇深,它通过简单的“Dropout两次”来构造正样本进行对比学习,达到了无监督语义相似度任务的全面SOTA。无独有偶,最近的论文《R-Drop: Regularized Dropout for Neural Networks》提出了R-Drop,它将“Dropout两次”的思想用到了有监督任务中,每个实验结果几乎都取得了明显的提升。此外,笔者在自己的实验还发现,它在半监督任务上也能有不俗的表现。

小小的“Dropout两次”,居然跑出了“五项全能”的感觉,不得不令人惊讶。本文来介绍一下R-Drop,并分享一下笔者对它背后原理的思考。

【搜出来的文本】⋅(四)通过增、删、改来用词造句

By 苏剑林 | 2021-02-25 | 51490位读者 | 引用“用词造句”是小学阶段帮助我们理解和运用词语的一个经典任务,从自然语言处理的角度来看,它是一个句子扩写或者句子补全任务,它其实要求我们具有不定向地进行文本生成的能力。然而,当前主流的语言模型都是单方向生成的(多数是正向的,即从左往右,少数是反向的,即从右往左),但用词造句任务中所给的若干个词未必一定出现在句首或者句末,这导致无法直接用语言模型来完成造句任务。

本文我们将介绍论文《CGMH: Constrained Sentence Generation by Metropolis-Hastings Sampling》,它使用MCMC采样使得单向语言模型也可以做到不定向生成,通过增、删、改操作模拟了人的写作润色过程,从而能无监督地完成用词造句等多种文本生成任务。

问题设置

无监督地进行文本采样,那么直接可以由语言模型来完成,而我们同样要做的,是往这个采样过程中加入一些信号$\boldsymbol{c}$,使得它能生成我们期望的一些文本。在本系列第一篇文章《【搜出来的文本】⋅(一)从文本生成到搜索采样》的“明确目标”一节中,我们就介绍了本系列的指导思想:把我们要寻找的目标量化地写下来,然后最大化它或者从中采样。

Transformer升级之路:2、博采众长的旋转式位置编码

By 苏剑林 | 2021-03-23 | 334169位读者 | 引用上一篇文章中,我们对原始的Sinusoidal位置编码做了较为详细的推导和理解,总的感觉是Sinusoidal位置编码是一种“想要成为相对位置编码的绝对位置编码”。一般来说,绝对位置编码具有实现简单、计算速度快等优点,而相对位置编码则直接地体现了相对位置信号,跟我们的直观理解吻合,实际性能往往也更好。由此可见,如果可以通过绝对位置编码的方式实现相对位置编码,那么就是“集各家之所长”、“鱼与熊掌兼得”了。Sinusoidal位置编码隐约做到了这一点,但并不够好。

本文将会介绍我们自研的Rotary Transformer(RoFormer)模型,它的主要改动是应用了笔者构思的“旋转式位置编码(Rotary Position Embedding,RoPE)”,这是一种配合Attention机制能达到“绝对位置编码的方式实现相对位置编码”的设计。而也正因为这种设计,它还是目前唯一一种可用于线性Attention的相对位置编码。

GlobalPointer:用统一的方式处理嵌套和非嵌套NER

By 苏剑林 | 2021-05-01 | 336441位读者 | 引用(注:本文的相关内容已整理成论文《Global Pointer: Novel Efficient Span-based Approach for Named Entity Recognition》,如需引用可以直接引用英文论文,谢谢。)

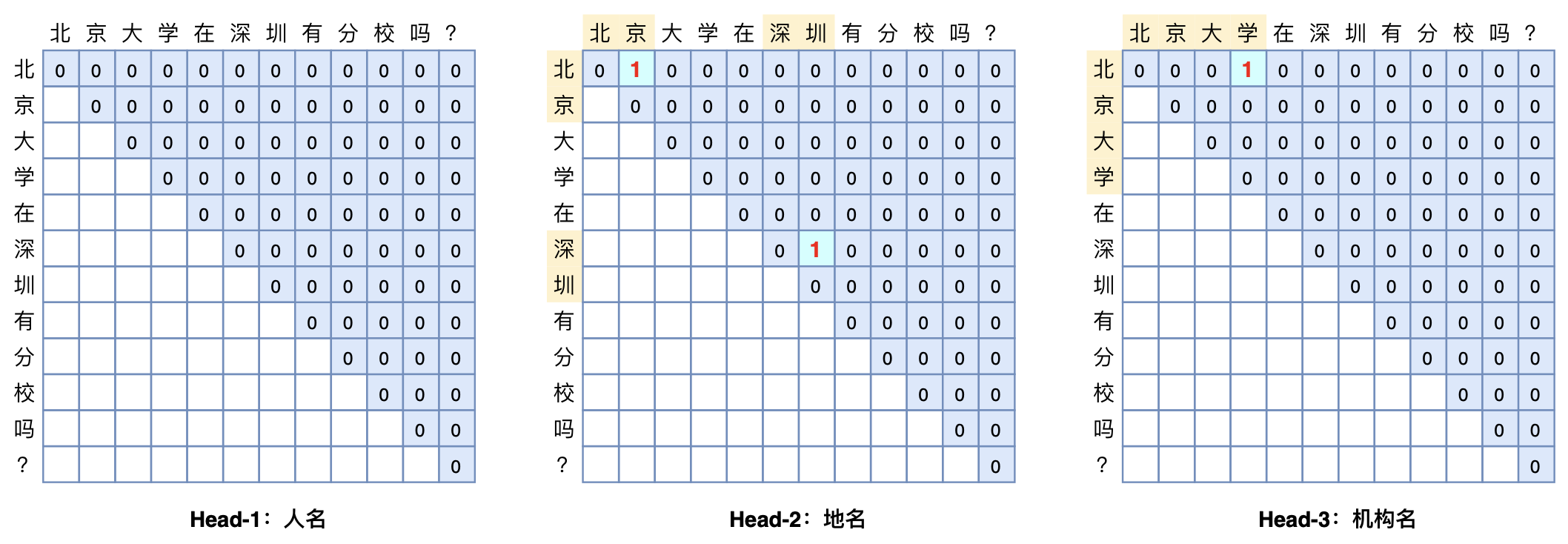

本文将介绍一个称为GlobalPointer的设计,它利用全局归一化的思路来进行命名实体识别(NER),可以无差别地识别嵌套实体和非嵌套实体,在非嵌套(Flat NER)的情形下它能取得媲美CRF的效果,而在嵌套(Nested NER)情形它也有不错的效果。还有,在理论上,GlobalPointer的设计思想就比CRF更合理;而在实践上,它训练的时候不需要像CRF那样递归计算分母,预测的时候也不需要动态规划,是完全并行的,理想情况下时间复杂度是$\mathcal{O}(1)$!

简单来说,就是更漂亮、更快速、更强大!真有那么好的设计吗?不妨继续看看。

变分自编码器(七):球面上的VAE(vMF-VAE)

By 苏剑林 | 2021-05-17 | 147588位读者 | 引用在《变分自编码器(五):VAE + BN = 更好的VAE》中,我们讲到了NLP中训练VAE时常见的KL散度消失现象,并且提到了通过BN来使得KL散度项有一个正的下界,从而保证KL散度项不会消失。事实上,早在2018年的时候,就有类似思想的工作就被提出了,它们是通过在VAE中改用新的先验分布和后验分布,来使得KL散度项有一个正的下界。

该思路出现在2018年的两篇相近的论文中,分别是《Hyperspherical Variational Auto-Encoders》和《Spherical Latent Spaces for Stable Variational Autoencoders》,它们都是用定义在超球面的von Mises–Fisher(vMF)分布来构建先后验分布。某种程度上来说,该分布比我们常用的高斯分布还更简单和有趣~

KL散度消失

我们知道,VAE的训练目标是

\begin{equation}\mathcal{L} = \mathbb{E}_{x\sim \tilde{p}(x)} \Big[\mathbb{E}_{z\sim p(z|x)}\big[-\log q(x|z)\big]+KL\big(p(z|x)\big\Vert q(z)\big)\Big]

\end{equation}

用狄拉克函数来构造非光滑函数的光滑近似

By 苏剑林 | 2021-10-10 | 81610位读者 | 引用在机器学习中,我们经常会碰到不光滑的函数,但我们的优化方法通常是基于梯度的,这意味着光滑的模型可能更利于优化(梯度是连续的),所以就有了寻找非光滑函数的光滑近似的需求。事实上,本博客已经多次讨论过相关主题,比如《寻求一个光滑的最大值函数》、《函数光滑化杂谈:不可导函数的可导逼近》等,但以往的讨论在方法上并没有什么通用性。

不过,笔者从最近的一篇论文《SAU: Smooth activation function using convolution with approximate identities》学习到了一种比较通用的思路:用狄拉克函数来构造光滑近似。通用到什么程度呢?理论上有可数个间断点的函数都可以用它来构造光滑近似!个人感觉还是非常有意思的。

对比学习可以使用梯度累积吗?

By 苏剑林 | 2021-06-17 | 65916位读者 | 引用在之前的文章《用时间换取效果:Keras梯度累积优化器》中,我们介绍过“梯度累积”,它是在有限显存下实现大batch_size效果的一种技巧。一般来说,梯度累积适用的是loss是独立同分布的场景,换言之每个样本单独计算loss,然后总loss是所有单个loss的平均或求和。然而,并不是所有任务都满足这个条件的,比如最近比较热门的对比学习,每个样本的loss还跟其他样本有关。

那么,在对比学习场景,我们还可以使用梯度累积来达到大batch_size的效果吗?本文就来分析这个问题。

简介

一般情况下,对比学习的loss可以写为

\begin{equation}\mathcal{L}=-\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}\log p_{i,j} = -\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}\log \frac{e^{s_{i,j}}}{\sum\limits_j e^{s_{i,j}}}=-\sum_{i,j=1}^b t_{i,j}s_{i,j} + \sum_{i=1}^b \log\sum_{j=1}^b e^{s_{i,j}}\label{eq:loss}\end{equation}

这里的$b$是batch_size;$t_{i,j}$是事先给定的标签,满足$t_{i,j}=t_{j,i}$,它是一个one hot矩阵,每一列只有一个1,其余都为0;而$s_{i,j}$是样本$i$和样本$j$的相似度,满足$s_{i,j}=s_{j,i}$,一般情况下还有个温度参数,这里假设温度参数已经整合到$s_{i,j}$中,从而简化记号。模型参数存在于$s_{i,j}$中,假设为$\theta$。

FlatNCE:小批次对比学习效果差的原因竟是浮点误差?

By 苏剑林 | 2021-07-26 | 48896位读者 | 引用自SimCLR在视觉无监督学习大放异彩以来,对比学习逐渐在CV乃至NLP中流行了起来,相关研究和工作越来越多。标准的对比学习的一个广为人知的缺点是需要比较大的batch_size(SimCLR在batch_size=4096时效果最佳),小batch_size的时候效果会明显降低,为此,后续工作的改进方向之一就是降低对大batch_size的依赖。那么,一个很自然的问题是:标准的对比学习在小batch_size时效果差的原因究竟是什么呢?

近日,一篇名为《Simpler, Faster, Stronger: Breaking The log-K Curse On Contrastive Learners With FlatNCE》对此问题作出了回答:因为浮点误差。看起来真的很让人难以置信,但论文的分析确实颇有道理,并且所提出的改进FlatNCE确实也工作得更好,让人不得不信服。

细微之处

接下来,笔者将按照自己的理解和记号来介绍原论文的主要内容。对比学习(Contrastive Learning)就不帮大家详细复习了,大体上来说,对于某个样本$x$,我们需要构建$K$个配对样本$y_1,y_2,\cdots,y_K$,其中$y_t$是正样本而其余都是负样本,然后分别给每个样本对$(x, y_i)$打分,分别记为$s_1,s_2,\cdots,s_K$,对比学习希望拉大正负样本对的得分差,通常直接用交叉熵作为损失:

\begin{equation}-\log \frac{e^{s_t}}{\sum\limits_i e^{s_i}} = \log \left(\sum_i e^{s_i}\right) - s_t = \log \left(1 + \sum_{i\neq t} e^{s_i - s_t}\right)\end{equation}

最近评论