深度学习中的Lipschitz约束:泛化与生成模型

By 苏剑林 | 2018-10-07 | 159020位读者 | 引用前言:去年写过一篇WGAN-GP的入门读物《互怼的艺术:从零直达WGAN-GP》,提到通过梯度惩罚来为WGAN的判别器增加Lipschitz约束(下面简称“L约束”)。前几天遐想时再次想到了WGAN,总觉得WGAN的梯度惩罚不够优雅,后来也听说WGAN在条件生成时很难搞(因为不同类的随机插值就开始乱了...),所以就想琢磨一下能不能搞出个新的方案来给判别器增加L约束。

闭门造车想了几天,然后发现想出来的东西别人都已经做了,果然是只有你想不到,没有别人做不到。主要包含在这两篇论文中:《Spectral Norm Regularization for Improving the Generalizability of Deep Learning》和《Spectral Normalization for Generative Adversarial Networks》。

所以这篇文章就按照自己的理解思路,对L约束相关的内容进行简单的介绍。注意本文的主题是L约束,并不只是WGAN。它可以用在生成模型中,也可以用在一般的监督学习中。

L约束与泛化

扰动敏感

记输入为$x$,输出为$y$,模型为$f$,模型参数为$w$,记为

$$\begin{equation}y = f_w(x)\end{equation}$$

很多时候,我们希望得到一个“稳健”的模型。何为稳健?一般来说有两种含义,一是对于参数扰动的稳定性,比如模型变成了$f_{w+\Delta w}(x)$后是否还能达到相近的效果?如果在动力学系统中,还要考虑模型最终是否能恢复到$f_w(x)$;二是对于输入扰动的稳定性,比如输入从$x$变成了$x+\Delta x$后,$f_w(x+\Delta x)$是否能给出相近的预测结果。读者或许已经听说过深度学习模型存在“对抗攻击样本”,比如图片只改变一个像素就给出完全不一样的分类结果,这就是模型对输入过于敏感的案例。

VQ的又一技巧:给编码表加一个线性变换

By 苏剑林 | 2024-11-06 | 29383位读者 | 引用在《VQ的旋转技巧:梯度直通估计的一般推广》中,我们介绍了VQ(Vector Quantization)的Rotation Trick,它的思想是通过推广VQ的STE(Straight-Through Estimator)来为VQ设计更好的梯度,从而缓解VQ的编码表坍缩、编码表利用率低等问题。

无独有偶,昨天发布在arXiv上的论文《Addressing Representation Collapse in Vector Quantized Models with One Linear Layer》提出了改善VQ的另一个技巧:给编码表加一个线性变换。这个技巧单纯改变了编码表的参数化方式,不改变VQ背后的理论框架,但实测效果非常优异,称得上是简单有效的经典案例。

变分自编码器(一):原来是这么一回事

By 苏剑林 | 2018-03-18 | 1042782位读者 | 引用过去虽然没有细看,但印象里一直觉得变分自编码器(Variational Auto-Encoder,VAE)是个好东西。于是趁着最近看概率图模型的三分钟热度,我决定也争取把VAE搞懂。于是乎照样翻了网上很多资料,无一例外发现都很含糊,主要的感觉是公式写了一大通,还是迷迷糊糊的,最后好不容易觉得看懂了,再去看看实现的代码,又感觉实现代码跟理论完全不是一回事啊。

终于,东拼西凑再加上我这段时间对概率模型的一些积累,并反复对比原论文《Auto-Encoding Variational Bayes》,最后我觉得我应该是想明白了。其实真正的VAE,跟很多教程说的的还真不大一样,很多教程写了一大通,都没有把模型的要点写出来~于是写了这篇东西,希望通过下面的文字,能把VAE初步讲清楚。

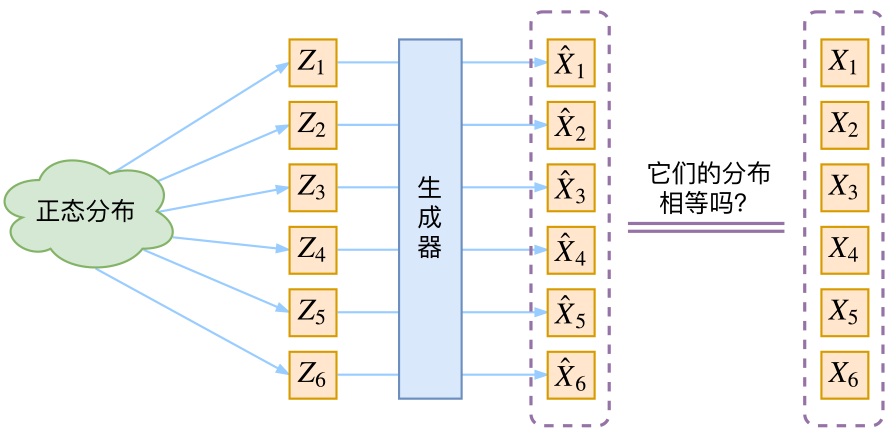

分布变换

通常我们会拿VAE跟GAN比较,的确,它们两个的目标基本是一致的——希望构建一个从隐变量$Z$生成目标数据$X$的模型,但是实现上有所不同。更准确地讲,它们是假设了$Z$服从某些常见的分布(比如正态分布或均匀分布),然后希望训练一个模型$X=g(Z)$,这个模型能够将原来的概率分布映射到训练集的概率分布,也就是说,它们的目的都是进行分布之间的变换。

细水长flow之RealNVP与Glow:流模型的传承与升华

By 苏剑林 | 2018-08-26 | 330448位读者 | 引用话在开头

上一篇文章《细水长flow之NICE:流模型的基本概念与实现》中,我们介绍了flow模型中的一个开山之作:NICE模型。从NICE模型中,我们能知道flow模型的基本概念和基本思想,最后笔者还给出了Keras中的NICE实现。

本文我们来关心NICE的升级版:RealNVP和Glow。

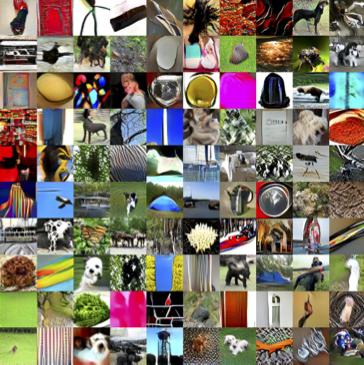

精巧的flow

不得不说,flow模型是一个在设计上非常精巧的模型。总的来看,flow就是想办法得到一个encoder将输入$\boldsymbol{x}$编码为隐变量$\boldsymbol{z}$,并且使得$\boldsymbol{z}$服从标准正态分布。得益于flow模型的精巧设计,这个encoder是可逆的,从而我们可以立马从encoder写出相应的decoder(生成器)出来,因此,只要encoder训练完成,我们就能同时得到decoder,完成生成模型的构建。

为了完成这个构思,不仅仅要使得模型可逆,还要使得对应的雅可比行列式容易计算,为此,NICE提出了加性耦合层,通过多个加性耦合层的堆叠,使得模型既具有强大的拟合能力,又具有单位雅可比行列式。就这样,一种不同于VAE和GAN的生成模型——flow模型就这样出来了,它通过巧妙的构造,让我们能直接去拟合概率分布本身。

能量视角下的GAN模型(三):生成模型=能量模型

By 苏剑林 | 2019-05-10 | 57351位读者 | 引用今天要介绍的结果还是跟能量模型相关,来自论文《Implicit Generation and Generalization in Energy-Based Models》。当然,它已经跟GAN没有什么关系了,但是跟本系列第二篇所介绍的能量模型关系较大,所以还是把它放到这个系列好了。

我当初留意到这篇论文,是因为机器之心的报导《MIT本科学神重启基于能量的生成模型,新框架堪比GAN》,但是说实在的,这篇文章没什么意思,说句不中听的,就是炒冷饭系列,媒体的标题也算中肯,是“重启”。这篇文章就是指出能量模型实际上就是某个特定的Langevin方程的静态解,然后就用这个Langevin方程来实现采样,有了采样过程也就可以完成能量模型的训练,这些理论都是现成的,所以这个过程我在学习随机微分方程的时候都想过,我相信很多人也都想过。因此,我觉得作者的贡献就是把这个直白的想法通过一系列炼丹技巧实现了。

但不管怎样,能训练出来也是一件很不错的事情,另外对于之前没了解过相关内容的读者来说,这确实也算是一个不错的能量模型案例,所以我论文的整体思路整理一下,让读者能够更全面地理解能量模型。

基于DGCNN和概率图的轻量级信息抽取模型

By 苏剑林 | 2019-06-03 | 437186位读者 | 引用背景:前几个月,百度举办了“2019语言与智能技术竞赛”,其中有三个赛道,而我对其中的“信息抽取”赛道颇感兴趣,于是报名参加。经过两个多月的煎熬,比赛终于结束,并且最终结果已经公布。笔者从最初的对信息抽取的一无所知,经过这次比赛的学习和研究,最终探索出在监督学习下做信息抽取的一些经验,遂在此与大家分享。

笔者在最终的测试集上排名第七,指标F1为0.8807(Precision是0.8939,Recall是0.8679),跟第一名相差0.01左右。从比赛角度这个成绩不算突出,但自认为模型有若干创新之处,比如自行设计的抽取结构、CNN+Attention(所以足够快速)、没有用Bert等预训练模型,私以为这对于信息抽取的学术研究和工程应用都有一定的参考价值。

基本分析

信息抽取(Information Extraction, IE)是从自然语言文本中抽取实体、属性、关系及事件等事实类信息的文本处理技术,是信息检索、智能问答、智能对话等人工智能应用的重要基础,一直受到业界的广泛关注。... 本次竞赛将提供业界规模最大的基于schema的中文信息抽取数据集(Schema based Knowledge Extraction, SKE),旨在为研究者提供学术交流平台,进一步提升中文信息抽取技术的研究水平,推动相关人工智能应用的发展。------ 比赛官方网站介绍

将“Softmax+交叉熵”推广到多标签分类问题

By 苏剑林 | 2020-04-25 | 377013位读者 | 引用(注:本文的相关内容已整理成论文《ZLPR: A Novel Loss for Multi-label Classification》,如需引用可以直接引用英文论文,谢谢。)

一般来说,在处理常规的多分类问题时,我们会在模型的最后用一个全连接层输出每个类的分数,然后用softmax激活并用交叉熵作为损失函数。在这篇文章里,我们尝试将“Softmax+交叉熵”方案推广到多标签分类场景,希望能得到用于多标签分类任务的、不需要特别调整类权重和阈值的loss。

单标签到多标签

一般来说,多分类问题指的就是单标签分类问题,即从$n$个候选类别中选$1$个目标类别。假设各个类的得分分别为$s_1,s_2,

\dots,s_n$,目标类为$t\in\{1,2,\dots,n\}$,那么所用的loss为

\begin{equation}-\log \frac{e^{s_t}}{\sum\limits_{i=1}^n e^{s_i}}= - s_t + \log \sum\limits_{i=1}^n e^{s_i}\label{eq:log-softmax}\end{equation}

这个loss的优化方向是让目标类的得分$s_t$变为$s_1,s_2,\dots,s_t$中的最大值。关于softmax的相关内容,还可以参考《寻求一个光滑的最大值函数》、《函数光滑化杂谈:不可导函数的可导逼近》等文章。

SimBERTv2来了!融合检索和生成的RoFormer-Sim模型

By 苏剑林 | 2021-06-11 | 116921位读者 | 引用去年我们放出了SimBERT模型,它算是我们开源的比较成功的模型之一,获得了不少读者的认可。简单来说,SimBERT是一个融生成和检索于一体的模型,可以用来作为句向量的一个比较高的baseline,也可以用来实现相似问句的自动生成,可以作为辅助数据扩增工具使用,这一功能是开创性的。

近段时间,我们以RoFormer为基础模型,对SimBERT相关技术进一步整合和优化,最终发布了升级版的RoFormer-Sim模型。

简介

RoFormer-Sim是SimBERT的升级版,我们也可以通俗地称之为“SimBERTv2”,而SimBERT则默认是指旧版。从外部看,除了基础架构换成了RoFormer外,RoFormer-Sim跟SimBERT没什么明显差别,事实上它们主要的区别在于训练的细节上,我们可以用两个公式进行对比:

\begin{array}{c}

\text{SimBERT} = \text{BERT} + \text{UniLM} + \text{对比学习} \\[5pt]

\text{RoFormer-Sim} = \text{RoFormer} + \text{UniLM} + \text{对比学习} + \text{BART} + \text{蒸馏}\\

\end{array}

最近评论