一道比较函数大小的题目

By 苏剑林 | 2011-07-08 | 22009位读者 | 引用一道整数边三角形题目

By 苏剑林 | 2011-07-19 | 22352位读者 | 引用对称多项式不等式的“物理证明”

By 苏剑林 | 2011-08-13 | 38354位读者 | 引用本文将再次谈到对称这个话题,不过这一次的对象不是“等式”,而是“不等式”。

在数学研究中,我们经常会遇到各种各样的函数式子,其中有相当一部分是“对称”的。什么是对称的函数呢?对称有很多种说法,但是针对于多元对称式,我们的定义为满足$f(x_1,x_2,...,x_n)=f(y_1,y_2,...,y_n)$的函数,其中$(y_1,y_2,...,y_n)$是$(x_1,x_2,...,x_n)$的任意一个排列。通俗来讲,就是将式子中任意两个未知数交换位置,得到的式子还是和原来的式子一样。例如$\sin x+\sin y$,把$x,y$交换位置后得到$\sin y+\sin x$,还是和原来的一样;再如$xy+yz+zx$,将y,z互换后可以得到$xz+zy+yx$,结果还是和原式一样;等等。有些对称的函数是一个n次的多项式,那么就叫它为n次对称多项式,上边的例子$xz+zy+yx$就是一个三元二次对称多项式。

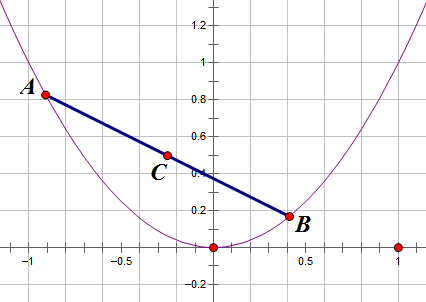

抛物线内一根定长的弦

By 苏剑林 | 2012-06-30 | 34216位读者 | 引用椭圆内的一根定长弦(化圆法)

By 苏剑林 | 2012-07-06 | 32861位读者 | 引用在上一篇文章《抛物线内的一根定长弦》中,我们解决了抛物线内的定长弦中点轨迹问题,那还算是一个比较简单的问题。虽然同是圆锥曲线,但把同样的问题延伸到椭圆上,却不是那么简单了。因为椭圆的轨迹方程的x,y坐标通过平方相互“纠缠”在一起,不像抛物线方程那样可以容易分离开来(指的是分离成$y=f(x)$的形式)。BoJone尝试了若干种方法,还是难以把它的轨迹求出来。最后通过“化圆法”,终得轨迹方程。

所谓化圆法,就是将椭圆通过拉伸变成一个圆,利用圆的性质来解决一些问题。众所周知,相比椭圆,圆具有相当多的简单性。这是我高考前研究各种各样的高考圆锥曲线题时,所总结出来的一种方法。有时候,把椭圆拉伸为圆后,结论就相当显然了;同时,圆作为一个特殊的椭圆,椭圆的一般结论,放在圆上自然也是成立的。所以要研究椭圆问题,不妨先研究它的特例——圆问题;另一方面,利用圆的对称性等等,也可以大幅度地减少计算量,所以BoJone很喜欢这个方法。更想不到的是,它居然在求本文的轨迹时派上用场了。

分享:孟岩的《理解矩阵》一文

By 苏剑林 | 2012-10-22 | 60607位读者 | 引用之前已经提到我要自学相对论和量子力学。作为现代物理的两大支柱,所用的数学也是很“现代”的,不能总是用高中那套简单的模式来计算,所以线性代数是我要熟悉的一门课程之一。现在大一还没开设线性代数课程,但是我所持的观点是:“任何东西只要你需要它,你就应该去学,而且能够学会。”其实我初三暑假的时候就开始接触了线性代数,我看的那本教材,跟国内其他线性代数教材一样,采用了一种只要求记忆和计算的方式来教授,先讲从线性方程组引出行列式,再到矩阵。我那时也在背诵,知道了了行列式怎么算的,行列式可以用来解方程组,矩阵是怎么相乘的等等。但我完全不知道为什么,我甚至不懂为什么这门课程叫“线性代数”。(当然,也有可能是那时的数学水平不够)国外很多教程都讲的很好,很规范地教,但是对于国内像我这样平庸的学生又显得过于专业。我一直期待有这样的一个平衡点,可惜一直没有找到,所以只能从各种渠道摸索。

轻微的扰动——摄动法简介(2)

By 苏剑林 | 2013-02-06 | 40764位读者 | 引用为了让大家更加熟悉摄动法的基本步骤,本文再讲一个用摄动法解代数方程的例子。这是从实际研究中出来的:

$$\begin{eqnarray*} x=\frac{k(1+k^2+k^4+l^2)}{2(1+k^2)^2} \\ k=\frac{dy}{dx}\end{eqnarray*} $$

这是一道微分方程。要求解这道方程,最好的方法当然是先从第一式解出$k=k(x)$的形式然后再积分。但是由于五次方程没有一般的显式解,所以迫使我们要考虑近似解。当然,一般来说熟悉mathematica的人都会直接数值计算了。我这里只考虑摄动法。

我们将原方程变为下面的形式:

$$x=\frac{k}{2}[1+\frac{l^2}{(1+k^2)^2}]$$

高斯型积分的微扰展开(二)

By 苏剑林 | 2015-03-07 | 24323位读者 | 引用为什么第二篇姗姗来迟?

其实要写这系列之前,我已经构思好了接下来几篇的内容,本来想要自信地介绍自己想到的一些积分展开的技巧;而且摄动法我本身就比较熟悉,所以正常来说不会这么迟才有第二篇。然而,在我写完第一篇,准备写第二篇的期间,我看到了知乎上的这篇回复:

http://www.zhihu.com/question/24735673

这篇文章大大地拓展了我对级数的认识。里边谈及到了积分的展开是一个渐近级数。这让我犹豫了,怀疑这系列有没有价值,因为渐近级数意味着不管怎样的展开技巧,得到的级数收敛半径都是0。

后来再想想,就算是渐近级数,也有改进的空间,有加速收敛的方法,所以我想我这几篇文章,应该还有一点点意义吧,还可以顺便介绍一下渐近级数和奇点的相关理论。嗯,就这么办吧。

最近评论