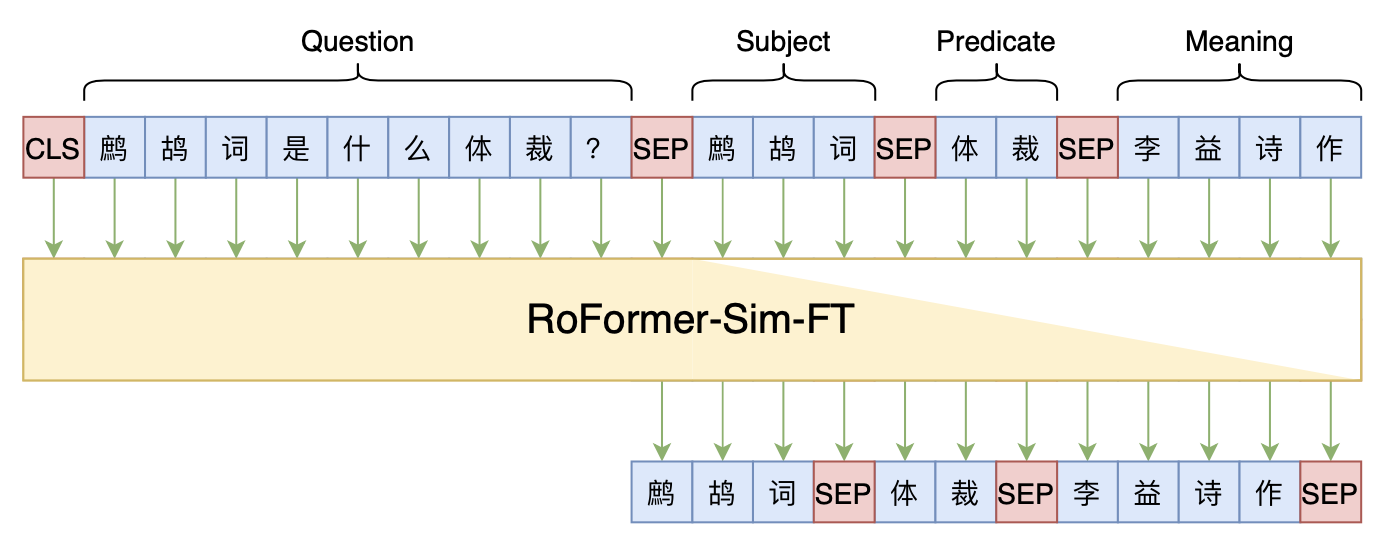

Seq2Seq+前缀树:检索任务新范式(以KgCLUE为例)

By 苏剑林 | 2021-12-17 | 69861位读者 | 引用两年前,在《万能的seq2seq:基于seq2seq的阅读理解问答》和《“非自回归”也不差:基于MLM的阅读理解问答》中,我们在尝试过分别利用“Seq2Seq+前缀树”和“MLM+前缀树”的方式做抽取式阅读理解任务,并获得了不错的结果。而在去年的ICLR2021上,Facebook的论文《Autoregressive Entity Retrieval》同样利用“Seq2Seq+前缀树”的组合,在实体链接和文档检索上做到了效果与效率的“双赢”。

事实上,“Seq2Seq+前缀树”的组合理论上可以用到任意检索型任务中,堪称是检索任务的“新范式”。本文将再次回顾“Seq2Seq+前缀树”的思路,并用它来实现最近推出的KgCLUE知识图谱问答榜单的一个baseline。

CoSENT(一):比Sentence-BERT更有效的句向量方案

By 苏剑林 | 2022-01-06 | 248599位读者 | 引用学习句向量的方案大致上可以分为无监督和有监督两大类,其中有监督句向量比较主流的方案是Facebook提出的“InferSent”,而后的“Sentence-BERT”进一步在BERT上肯定了它的有效性。然而,不管是InferSent还是Sentence-BERT,它们在理论上依然相当令人迷惑,因为它们虽然有效,但存在训练和预测不一致的问题,而如果直接优化预测目标cos值,效果往往特别差。

最近,笔者再次思考了这个问题,经过近一周的分析和实验,大致上确定了InferSent有效以及直接优化cos值无效的原因,并提出了一个优化cos值的新方案CoSENT(Cosine Sentence)。实验显示,CoSENT在收敛速度和最终效果上普遍都比InferSent和Sentence-BERT要好。

朴素思路

本文的场景是利用文本匹配的标注数据来构建句向量模型,其中所利用到的标注数据是常见的句子对样本,即每条样本是“(句子1, 句子2, 标签)”的格式,它们又大致上可以分类“是非类型”、“NLI类型”、“打分类型”三种,参考《用开源的人工标注数据来增强RoFormer-Sim》中的“分门别类”一节。

失效的Cos

简单起见,我们可以先只考虑“是非类型”的数据,即“(句子1, 句子2, 是否相似)”的样本。假设两个句子经过编码模型后分别得到向量$u,v$,由于检索阶段计算的是余弦相似度$\cos(u,v)=\frac{\langle u,v\rangle}{\Vert u\Vert \Vert v\Vert}$,所以比较自然的想法是设计基于$\cos(u,v)$的损失函数,比如

\begin{align}t\cdot (1 - \cos(u, v)) + (1 - t) \cdot (1 + \cos(u,v))\label{eq:cos-1}\\

t\cdot (1 - \cos(u, v))^2 + (1 - t) \cdot \cos^2(u,v)\label{eq:cos-2}

\end{align}

概率分布的熵归一化(Entropy Normalization)

By 苏剑林 | 2021-12-24 | 51621位读者 | 引用在上一篇文章《从熵不变性看Attention的Scale操作》中,我们从熵不变性的角度推导了一个新的Attention Scale,并且实验显示具有熵不变性的新Scale确实能使得Attention的外推性能更好。这时候笔者就有一个很自然的疑问:

有没有类似L2 Normalization之类的操作,可以直接对概率分布进行变换,使得保持原始分布主要特性的同时,让它的熵为指定值?

笔者带着疑问搜索了一番,发现没有类似的研究,于是自己尝试推导了一下,算是得到了一个基本满意的结果,暂称为“熵归一化(Entropy Normalization)”,记录在此,供有需要的读者参考。

幂次变换

首先,假设$n$元分布$(p_1,p_2,\cdots,p_n)$,它的熵定义为

\begin{equation}\mathcal{H} = -\sum_i p_i \log p_i = \mathbb{E}[-\log p_i]\end{equation}

GPLinker:基于GlobalPointer的实体关系联合抽取

By 苏剑林 | 2022-01-30 | 127303位读者 | 引用在将近三年前的百度“2019语言与智能技术竞赛”(下称LIC2019)中,笔者提出了一个新的关系抽取模型(参考《基于DGCNN和概率图的轻量级信息抽取模型》),后被进一步发表和命名为“CasRel”,算是当时关系抽取的SOTA。然而,CasRel提出时笔者其实也是首次接触该领域,所以现在看来CasRel仍有诸多不完善之处,笔者后面也有想过要进一步完善它,但也没想到特别好的设计。

后来,笔者提出了GlobalPointer以及近日的Efficient GlobalPointer,感觉有足够的“材料”来构建新的关系抽取模型了。于是笔者从概率图思想出发,参考了CasRel之后的一些SOTA设计,最终得到了一版类似TPLinker的模型。

基础思路

关系抽取乍看之下是三元组$(s,p,o)$(即subject, predicate, object)的抽取,但落到具体实现上,它实际是“五元组”$(s_h,s_t,p,o_h,o_t)$的抽取,其中$s_h,s_t$分别是$s$的首、尾位置,而$o_h,o_t$则分别是$o$的首、尾位置。

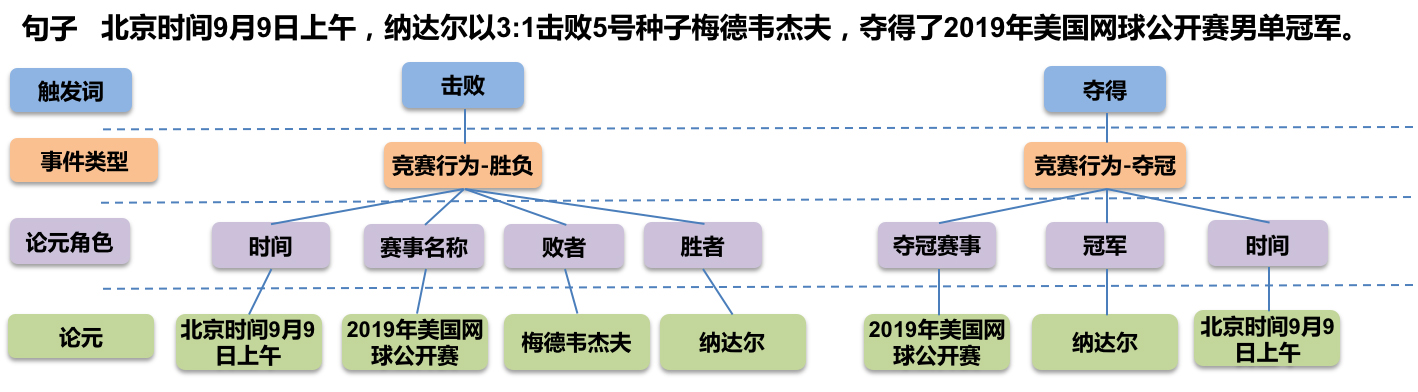

GPLinker:基于GlobalPointer的事件联合抽取

By 苏剑林 | 2022-02-21 | 83233位读者 | 引用大约两年前,笔者在百度的“2020语言与智能技术竞赛”中首次接触到了事件抽取任务,并在文章《bert4keras在手,baseline我有:百度LIC2020》中分享了一个转化为BERT+CRF做NER的简单baseline。不过,当时的baseline更像是一个用来凑数的半成品,算不上一个完整的事件抽取模型。而这两年来,关系抽取的模型层见迭出,SOTA一个接一个,但事件抽取似乎没有多亮眼的设计。

最近笔者重新尝试了事件抽取任务,在之前的关系抽取模型GPLinker的基础上,结合完全子图搜索,设计一个比较简单但相对完备的事件联合抽取模型,依然称之为GPLinker,在此请大家点评一番。

任务简介

事件抽取是一个比较综合的任务。一个标准的事件抽取样本如下:

当BERT-whitening引入超参数:总有一款适合你

By 苏剑林 | 2022-05-18 | 43292位读者 | 引用在《你可能不需要BERT-flow:一个线性变换媲美BERT-flow》中,笔者提出了BERT-whitening,验证了一个线性变换就能媲美当时的SOTA方法BERT-flow。此外,BERT-whitening还可以对句向量进行降维,带来更低的内存占用和更快的检索速度。然而,在《无监督语义相似度哪家强?我们做了个比较全面的评测》中我们也发现,whitening操作并非总能带来提升,有些模型本身就很贴合任务(如经过有监督训练的SimBERT),那么额外的whitening操作往往会降低效果。

为了弥补这个不足,本文提出往BERT-whitening中引入了两个超参数,通过调节这两个超参数,我们几乎可以总是获得“降维不掉点”的结果。换句话说,即便是原来加上whitening后效果会下降的任务,如今也有机会在降维的同时获得相近甚至更好的效果了。

方法概要

目前BERT-whitening的流程是:

\begin{equation}\begin{aligned}

\tilde{\boldsymbol{x}}_i =&\, (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu})\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda}^{-1/2} \\

\boldsymbol{\mu} =&\, \frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^N \boldsymbol{x}_i \\

\boldsymbol{\Sigma} =&\, \frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^N (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu})^{\top}(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{U}^{\top} \,\,(\text{SVD分解})

\end{aligned}\end{equation}

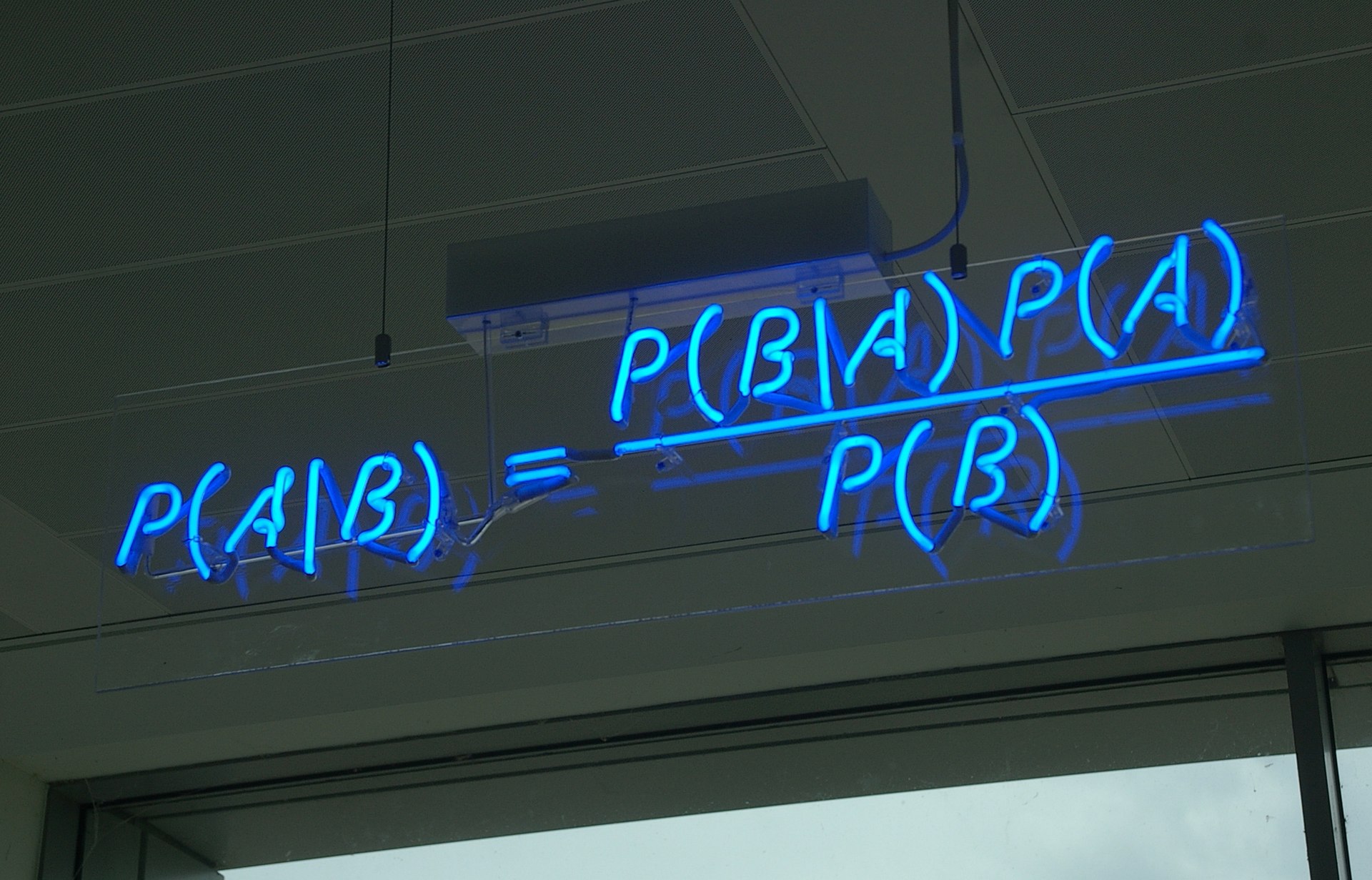

生成扩散模型漫谈(三):DDPM = 贝叶斯 + 去噪

By 苏剑林 | 2022-07-19 | 162713位读者 | 引用到目前为止,笔者给出了生成扩散模型DDPM的两种推导,分别是《生成扩散模型漫谈(一):DDPM = 拆楼 + 建楼》中的通俗类比方案和《生成扩散模型漫谈(二):DDPM = 自回归式VAE》中的变分自编码器方案。两种方案可谓各有特点,前者更为直白易懂,但无法做更多的理论延伸和定量理解,后者理论分析上更加完备一些,但稍显形式化,启发性不足。

在这篇文章中,我们再分享DDPM的一种推导,它主要利用到了贝叶斯定理来简化计算,整个过程的“推敲”味道颇浓,很有启发性。不仅如此,它还跟我们后面将要介绍的DDIM模型有着紧密的联系。

生成扩散模型漫谈(二):DDPM = 自回归式VAE

By 苏剑林 | 2022-07-06 | 141931位读者 | 引用在文章《生成扩散模型漫谈(一):DDPM = 拆楼 + 建楼》中,我们为生成扩散模型DDPM构建了“拆楼-建楼”的通俗类比,并且借助该类比完整地推导了生成扩散模型DDPM的理论形式。在该文章中,我们还指出DDPM本质上已经不是传统的扩散模型了,它更多的是一个变分自编码器VAE,实际上DDPM的原论文中也是将它按照VAE的思路进行推导的。

所以,本文就从VAE的角度来重新介绍一版DDPM,同时分享一下自己的Keras实现代码和实践经验。

Github地址:https://github.com/bojone/Keras-DDPM

多步突破

在传统的VAE中,编码过程和生成过程都是一步到位的:

\begin{equation}\text{编码:}\,\,x\to z\,,\quad \text{生成:}\,\,z\to x\end{equation}

最近评论