2012诺贝尔奖...

By 苏剑林 | 2012-10-11 | 39170位读者 | 引用又是一年诺奖公布时......每年的这个时候,诺贝尔奖又会被热门地提及到,现在三个自然科学方面的奖项都已经公开了。简略收集如下:

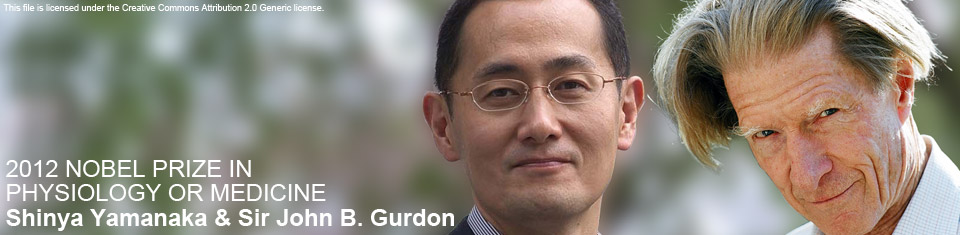

诺贝尔生理学或医学奖

京都大学物质-细胞统合系统据点iPS细胞研究中心主任长山中伸弥(Shinya Yamanaka)、英国发育生物学家约翰-戈登因(John B. Gurdon)。

原因:在细胞核重新编程研究领域的杰出贡献而获奖。所谓细胞核重编程即将成年体细胞重新诱导回早期干细胞状态,以用于形成各种类型的细胞,应用于临床医学。细胞核重编程指细胞内的基因表达由一种类型变成另一种类型。通过这一技术,可在同一个体上将较容易获得的细胞(如皮肤细胞)类型转变成另一种较难获得的细胞类型(如脑细胞)。这一技术的实现将能避免异体移植产生的排异反应。

王骁威:勇敢的追梦者

By 苏剑林 | 2012-11-06 | 42925位读者 | 引用破解数学猜想

今天在看《广州日报》时,偶然发现了一个不曾听闻的名字——王骁威。

他,跟我一样是一个90后,是韶关学院的大四学生,而现在,他多了一点名头:“仅用1表示数问题中的素数猜想”这一难题的破解者。

“仅用1表示数问题中的素数猜想”出现在加拿大数学家Richard K·Guy的著作《数论中未解决的问题》中,是上世纪50年代,加拿大数学家Richard K·Guy提出一个数论猜想:对于给定的素数p,$f(p)=f(p-1)+1$是否能成立。其中,“仅用1表示数”指的是只用1通过加法和乘法以及括号来表示自然数,对于给定的自然数n,用1来表示时,1的最少个数记为$f(n)$。据说在之前就有诸多数学家论证过,在3亿之前的素数里,上述猜想是成立的。

但是王骁威通过举出反例证否了这个命题,他指出p=353942783时这个公式并不成立。他是经过四个月的钻研,王骁威运用集合论的运算、分析、优化,才成功发现这个猜想的反例的。发现反例之后,王骁威陷入兴奋,把整理成的报告寄给国内几家杂志社,结果却令他失望,几家杂志社对他的论文均不感兴趣。“我也怀疑过自己的努力是否值得,但对数学的强烈兴趣让我坚持下来。”王骁威说自己将论文译成英文,英文名为《A counterexample to the prime conjecture of expressing numbers using just ones》(中文名为《仅用1表示数中素数猜想的一个反例》),投往全球最权威的数论杂志———美国艾斯维尔出版社的《Journal of Number Theory》(数论杂志),国外专家的青睐终于让他收获成功的喜悦,论文发表在杂志第133期(明年二月)上。数学大师丘成桐也通过邮件与王骁威交流,并对他表示肯定。

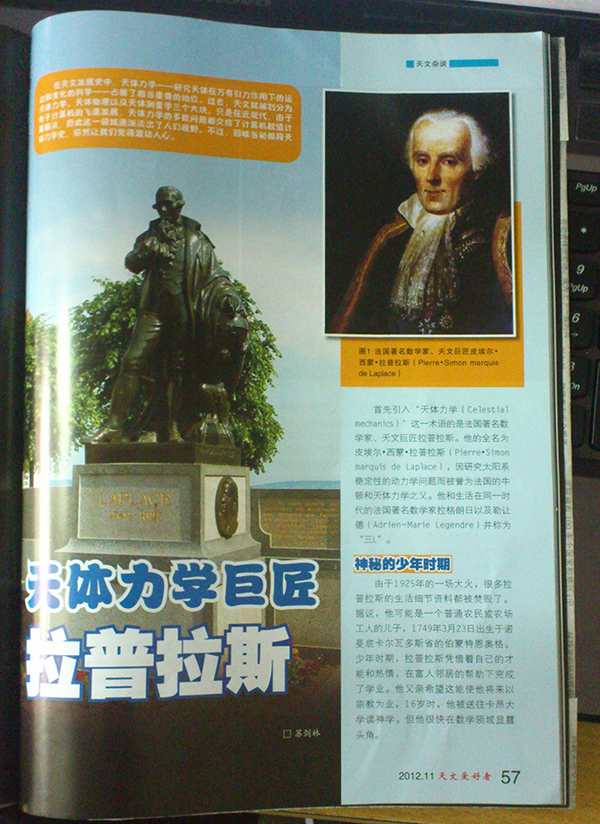

天体力学巨匠——拉普拉斯

By 苏剑林 | 2012-11-16 | 49275位读者 | 引用本文其实好几个月前就已经写好了,讲的是我最感兴趣的天体力学领域的故事,已经发表在2012年11月的《天文爱好者》上。

作为一本天文科普杂志,《天文爱好者》着眼于普及天文,内容偏向于有趣的天体物理等,比较少涉及到天体力学。事实上,在天文发展史中,天体力学——研究天体纯粹在万有引力作用下演化的科学——占据了相当重要的地位。过去,天文就被划分为天体力学、天体物理以及天体测量学三个大块。只是在近现代,由于电子计算机的飞速发展,天体力学的多数问题都交给了计算机数值计算解决,因此这一领域逐渐淡出了人们视野。不过,回味当初那段天体力学史,依然让我们觉得激动人心。

首先引入“天体力学(Celestial mechanics)”这一术语的是法国著名数学家、天文巨匠拉普拉斯。他的全名为皮埃尔?西蒙?拉普拉斯(Pierre?Simon marquis de Laplace),因研究太阳系稳定性的动力学问题被誉为法国的牛顿和天体力学之父。他和生活在同一时代的法国著名数学家拉格朗日以及勒让德(Adrien-Marie Legendre)并称为“三L”。

神秘的少年时期

由于1925年的一场大火,很多拉普拉斯的生活细节资料都丢失了。根据W. W. Rouse Ball的说法,他可能是一个普通农民或农场工人的儿子,1749年3月23日出生于诺曼底卡尔瓦多斯省的伯蒙特恩奥格。少年时期,拉普拉斯凭借着自己的才能和热情,在富人邻居的帮助下完成了学业。他父亲希望这能使他将来以宗教为业,16岁时,他被送往卡昂大学读神学。但他很快在数学上显露头角。

算子与线性常微分方程(下)

By 苏剑林 | 2012-11-30 | 22435位读者 | 引用不可交换

很自然会想到把这种方法延伸到变系数微分方程的求解,也许有读者回去自己摆弄了一下却总得不到合适的解而感到困惑。在这里群的非Abel性就体现出来了,首先用一个例子来说明一下,我们考虑算子的复合

$$(D-x)(D+x)=D^2-x^2+(Dx-xD)$$

我们要谨慎使用交换律,我们记$[P,Q]=PQ-QP$

其中P和Q是两个算子,此即量子力学中的“对易式”,用来衡量算子P和算子Q的可交换程度,当然,它本身也是一个算子。我们先来求出$[D,x]$给出了什么(要是它是0的话,那就表明运算可以交换了)。究竟它等于什么呢?直接看是看不出的,我们把它作用于一个函数:

$$[D,x]y=(Dx-xD)y=D(xy)-xDy=yDx+xDy-xDy=y$$

由于“近水楼台先得月”,所以$Dxy$表示x先作用于y,然后D再作用于(xy);而$xDy$表示D先作用于y,然后x再作用于Dy。最终我们得到了

费曼路径积分思想的发展(二)

By 苏剑林 | 2012-12-26 | 26195位读者 | 引用2、量子力学中的作用量量子化方法

在发现经典电动力学的这个新作用量之后,费曼便试图将它量子化,以期得到一个令人满意的量子电动力学。当时,量子物理学中还没有采用作用量方法。常规的途径是从哈密顿函数开始,用算符来取代经典哈密顿函数中的位置和动量,再应用非对易关系。费曼当时还不知道,狄拉克在1932年的一篇文章中已经将作用量和拉格朗日函数引进了量子力学[9]。正当他百思不得其解时,一位在普林斯頓访问的欧洲学者吿诉他,狄拉克在某某文章中讨论过这一间题。得知此信息后,费曼次日即去图书馆翻阅此文。

狄拉克在1932年的文章中引进了一个非常重要的函数$ < q_{t+dt}|q_t > $,并指出它“相当于” $\exp[\frac{i}{\hbar}Ldt]$[9]。这“意味着”,狄拉克强调:“我们不应该把经典的拉格朗日函数看成是坐标和速度的函数,而应把它看作两个不同时刻t和r+dt的坐标的函数。"[9]在狄拉克思想的启发之下,费曼径直把“相当于”改写为“正比于”:

角的疑惑——为什么使用弧度?

By 苏剑林 | 2013-01-07 | 30485位读者 | 引用也许当我们从小学数学进入中学数学的过程中,让我们最郁闷的事情就是课本上把用的好好的角度制改为弧度制了,那个好好的360°的周角无端端变成了一个无理数$2\pi$,为此还多了一堆转换公式,那时这可把我折腾了好一阵子。为什么一个完美的360°不用,反而转向一个无理数$2\pi$?这里边涉及到了相当多的原因,在这些原因中,重新体现了数学体系的一致与简约。当然,文章里的观点只是我自己的看法,仅供大家参考。

弧度制:简约的要求

如果读者已经学过了极限理论,那么我就可以直接说,引入弧度制,是为了在这样的一种角的度量体制下,满足:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}=1$$

纠缠的时空(一):洛仑兹变换的矩阵

By 苏剑林 | 2013-02-01 | 40852位读者 | 引用我现在是越来越佩服爱因斯坦了,他的相对论是他天才的思想的充分体现。只有当相对论提出之后,宏观物理的大多数现象和规律才得到了统一的描述。狭义相对论中爱因斯坦对我们速度叠加常识的否定已经显示了他莫大的勇气,而一项头脑风暴性的工作——广义相对论则将他惊人的创造力体现得完美无瑕。我是被量子力学的数学吸引的,于相对论则是被相对论美妙的逻辑体系吸引。当然,其中也有相当美妙的数学。

狭义相对论中的核心内容之一就是被称为洛仑兹变换的东西,这在相对论发表之前已经由洛仑兹推导出来了,只不过他不承认他的物理意义,也就没有就此进行一次物理革命,革命的任务则由爱因斯坦完成。很久前我就已经看过洛仑兹变换的推导,那是直接设一种线性关系来求解的。但是我总感觉那样的推导不够清晰(也许是我的理解方式有问题吧),而且没有说明狭义相对论的两条原理如何体现出现。所以在研究过矩阵之后,我就尝试用矩阵来推导洛仑兹变换,发现效果挺好的,而且我觉得能够体现出相对论中的对称性。

两条原理

1、狭义相对性原理:在所有惯性系中,物理定律有相同的表达形式。这是力学相对性原理的推广,它适用于一切物理定律,其本质是所有惯性系平权。

2、光速不变原理:所有惯性系中,真空中的光速都等于c=299 792 458 m/s,与光源运动无关。迈克耳孙-莫雷实验是其有力证明。

最近评论