L2正则没有想象那么好?可能是“权重尺度偏移”惹的祸

By 苏剑林 | 2020-08-14 | 38353位读者 | 引用L2正则是机器学习常用的一种防止过拟合的方法(应该也是一道经常遇到的面试题)。简单来说,它就是希望权重的模长尽可能小一点,从而能抵御的扰动多一点,最终提高模型的泛化性能。但是读者可能也会发现,L2正则的表现通常没有理论上说的那么好,很多时候加了可能还有负作用。最近的一篇文章《Improve Generalization and Robustness of Neural Networks via Weight Scale Shifting Invariant Regularizations》从“权重尺度偏移”这个角度分析了L2正则的弊端,并提出了新的WEISSI正则项。整个分析过程颇有意思,在这里与大家分享一下。

相关内容

这一节中我们先简单回顾一下L2正则,然后介绍它与权重衰减的联系以及与之相关的AdamW优化器。

L2正则的理解

为什么要添加L2正则?这个问题可能有多个答案。有从Ridge回归角度回答的,有从贝叶斯推断角度回答的,这里给出从扰动敏感性的角度的理解。

搜狐文本匹配:基于条件LayerNorm的多任务baseline

By 苏剑林 | 2021-04-16 | 96072位读者 | 引用前段时间看到了“2021搜狐校园文本匹配算法大赛”,觉得赛题颇有意思,便尝试了一下,不过由于比赛本身只是面向在校学生,所以笔者是不能作为正式参赛人员参赛的,因此把自己的做法开源出来,作为比赛baseline供大家参考。

赛题介绍

顾名思义,比赛的任务是文本匹配,即判断两个文本是否相似,本来是比较常规的任务,但有意思的是它分了多个子任务。具体来说,它分A、B两大类,A类匹配标准宽松一些,B类匹配标准严格一些,然后每个大类下又分为“短短匹配”、“短长匹配”、“长长匹配”3个小类,因此,虽然任务类型相同,但严格来看它是六个不同的子任务。

殊途同归的策略梯度与零阶优化

By 苏剑林 | 2020-09-15 | 60230位读者 | 引用深度学习如此成功的一个巨大原因就是基于梯度的优化算法(SGD、Adam等)能有效地求解大多数神经网络模型。然而,既然是基于梯度,那么就要求模型是可导的,但随着研究的深入,我们时常会有求解不可导模型的需求,典型的例子就是直接优化准确率、F1、BLEU等评测指标,或者在神经网络里边加入了不可导模块(比如“跳读”操作)。

本文将简单介绍两种求解不可导的模型的有效方法:强化学习的重要方法之一策略梯度(Policy Gradient),以及干脆不需要梯度的零阶优化(Zeroth Order Optimization)。表面上来看,这是两种思路完全不一样的优化方法,但本文将进一步证明,在一大类优化问题中,其实两者基本上是等价的。

提速不掉点:基于词颗粒度的中文WoBERT

By 苏剑林 | 2020-09-18 | 119851位读者 | 引用当前,大部分中文预训练模型都是以字为基本单位的,也就是说中文语句会被拆分为一个个字。中文也有一些多颗粒度的语言模型,比如创新工场的ZEN和字节跳动的AMBERT,但这类模型的基本单位还是字,只不过想办法融合了词信息。目前以词为单位的中文预训练模型很少,据笔者所了解到就只有腾讯UER开源了一个以词为颗粒度的BERT模型,但实测效果并不好。

那么,纯粹以词为单位的中文预训练模型效果究竟如何呢?有没有它的存在价值呢?最近,我们预训练并开源了以词为单位的中文BERT模型,称之为WoBERT(Word-based BERT,我的BERT!),实验显示基于词的WoBERT在不少任务上有它独特的优势,比如速度明显的提升,同时效果基本不降甚至也有提升。在此对我们的工作做一个总结。

用ALBERT和ELECTRA之前,请确认你真的了解它们

By 苏剑林 | 2020-10-29 | 75806位读者 | 引用在预训练语言模型中,ALBERT和ELECTRA算是继BERT之后的两个“后起之秀”。它们从不同的角度入手对BERT进行了改进,最终提升了效果(至少在不少公开评测数据集上是这样),因此也赢得了一定的口碑。但在平时的交流学习中,笔者发现不少朋友对这两个模型存在一些误解,以至于在使用过程中浪费了不必要的时间。在此,笔者试图对这两个模型的一些关键之处做下总结,供大家参考,希望大家能在使用这两个模型的时候少走一些弯路。

(注:本文中的“BERT”一词既指开始发布的BERT模型,也指后来的改进版RoBERTa,我们可以将BERT理解为没充分训练的RoBERTa,将RoBERTa理解为更充分训练的BERT。本文主要指的是它跟ALBERT和ELECTRA的对比,因此不区分BERT和RoBERTa。)

BERT可以上几年级了?Seq2Seq“硬刚”小学数学应用题

By 苏剑林 | 2020-10-19 | 73375位读者 | 引用“盈亏问题”、“年龄问题”、“植树问题”、“牛吃草问题”、“利润问题”...,小学阶段你是否曾被各种花样的数学应用题折磨过呢?没关系,现在机器学习模型也可以帮助我们去解答应用题了,来看看它可以上几年级了?

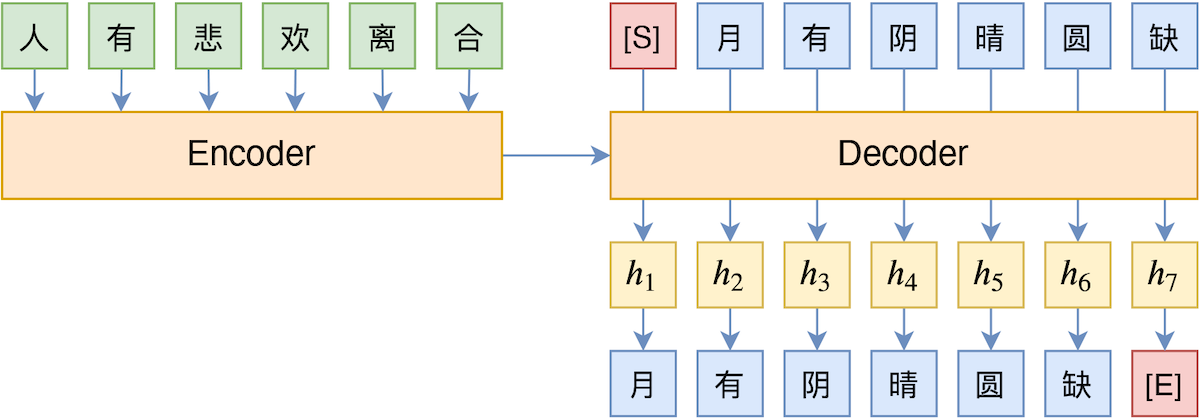

本文将给出一个求解小学数学应用题(Math Word Problem)的baseline,基于ape210k数据集训练,直接用Seq2Seq模型生成可执行的数学表达式,最终Large版本的模型能达到75%的准确率,明显高于ape210k论文所报告的结果。所谓“硬刚”,指的是没有对表达式做特别的转换,也没有通过模板处理,就直接生成跟人类做法相近的可读表达式。

TeaForN:让Teacher Forcing更有“远见”一些

By 苏剑林 | 2020-10-27 | 43462位读者 | 引用Teacher Forcing是Seq2Seq模型的经典训练方式,而Exposure Bias则是Teacher Forcing的经典缺陷,这对于搞文本生成的同学来说应该是耳熟能详的事实了。笔者之前也曾写过博文《Seq2Seq中Exposure Bias现象的浅析与对策》,初步地分析过Exposure Bias问题。

本文则介绍Google新提出的一种名为“TeaForN”的缓解Exposure Bias现象的方案,来自论文《TeaForN: Teacher-Forcing with N-grams》,它通过嵌套迭代的方式,让模型能提前预估到后$N$个token(而不仅仅是当前要预测的token),其处理思路上颇有可圈可点之处,值得我们学习。

(注:为了尽量跟本博客旧文章保持一致,本文的记号与原论文的记号有所不同,请大家以理解符号含义为主,不要强记符号形式。)

当GPT遇上中国象棋:写过文章解过题,要不再来下盘棋?

By 苏剑林 | 2020-11-11 | 58918位读者 | 引用不知道读者有没有看过量子位年初的文章《最强写作AI竟然学会象棋和作曲,语言模型跨界操作引热议,在线求战》,里边提到有网友用GPT2模型训练了一个下国际象棋的模型。笔者一直在想,这么有趣的事情怎么可以没有中文版呢?对于国际象棋来说,其中文版自然就是中国象棋了,于是我一直有想着把它的结果在中国象棋上面复现一下。拖了大半年,在最近几天终于把这个事情完成了,在此跟大家分享一下。

象棋谱式

将军不离九宫内,士止相随不出官。

象飞四方营四角,马行一步一尖冲。

炮须隔子打一子,车行直路任西东。

唯卒只能行一步,过河横进退无踪。

最近评论