细水长flow之RealNVP与Glow:流模型的传承与升华

By 苏剑林 | 2018-08-26 | 330544位读者 | 引用话在开头

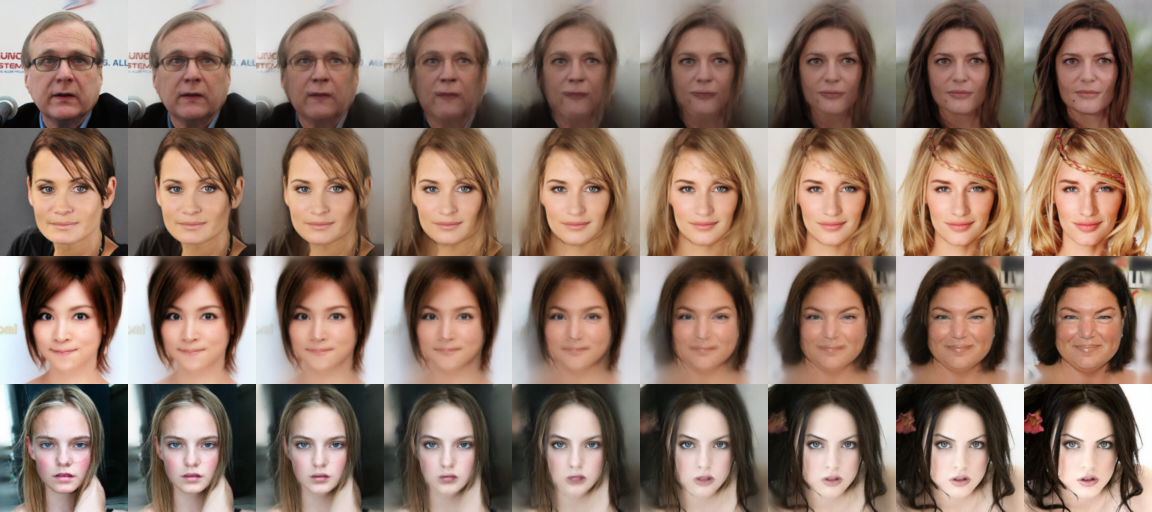

上一篇文章《细水长flow之NICE:流模型的基本概念与实现》中,我们介绍了flow模型中的一个开山之作:NICE模型。从NICE模型中,我们能知道flow模型的基本概念和基本思想,最后笔者还给出了Keras中的NICE实现。

本文我们来关心NICE的升级版:RealNVP和Glow。

精巧的flow

不得不说,flow模型是一个在设计上非常精巧的模型。总的来看,flow就是想办法得到一个encoder将输入$\boldsymbol{x}$编码为隐变量$\boldsymbol{z}$,并且使得$\boldsymbol{z}$服从标准正态分布。得益于flow模型的精巧设计,这个encoder是可逆的,从而我们可以立马从encoder写出相应的decoder(生成器)出来,因此,只要encoder训练完成,我们就能同时得到decoder,完成生成模型的构建。

为了完成这个构思,不仅仅要使得模型可逆,还要使得对应的雅可比行列式容易计算,为此,NICE提出了加性耦合层,通过多个加性耦合层的堆叠,使得模型既具有强大的拟合能力,又具有单位雅可比行列式。就这样,一种不同于VAE和GAN的生成模型——flow模型就这样出来了,它通过巧妙的构造,让我们能直接去拟合概率分布本身。

细水长flow之f-VAEs:Glow与VAEs的联姻

By 苏剑林 | 2018-09-21 | 142608位读者 | 引用这篇文章是我们前几天挂到arxiv上的论文的中文版。在这篇论文中,我们给出了结合流模型(如前面介绍的Glow)和变分自编码器的一种思路,称之为f-VAEs。理论可以证明f-VAEs是囊括流模型和变分自编码器的更一般的框架,而实验表明相比于原始的Glow模型,f-VAEs收敛更快,并且能在更小的网络规模下达到同样的生成效果。

原文地址:《f-VAEs: Improve VAEs with Conditional Flows》

近来,生成模型得到了广泛关注,其中变分自编码器(VAEs)和流模型是不同于生成对抗网络(GANs)的两种生成模型,它们亦得到了广泛研究。然而它们各有自身的优势和缺点,本文试图将它们结合起来。

基础

设给定数据集的证据分布为$\tilde{p}(x)$,生成模型的基本思路是希望用如下的分布形式来拟合给定数据集分布

$$\begin{equation}q(x)=\int q(z)q(x|z) dz\end{equation}$$

f-GAN简介:GAN模型的生产车间

By 苏剑林 | 2018-09-29 | 165222位读者 | 引用今天介绍一篇比较经典的工作,作者命名为f-GAN,他在文章中给出了通过一般的$f$散度来构造一般的GAN的方案。可以毫不夸张地说,这论文就是一个GAN模型的“生产车间”,它一般化的囊括了很多GAN变种,并且可以启发我们快速地构建新的GAN变种(当然有没有价值是另一回事,但理论上是这样)。

局部变分

整篇文章对$f$散度的处理事实上在机器学习中被称为“局部变分方法”,它是一种非常经典且有用的估算技巧。事实上本文将会花大部分篇幅介绍这种估算技巧在$f$散度中的应用结果。至于GAN,只不过是这个结果的基本应用而已。

f散度

首先我们还是对$f$散度进行基本的介绍。所谓$f$散度,是KL散度的一般化:

$$\begin{equation}\mathcal{D}_f(P\Vert Q) = \int q(x) f\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right)dx\label{eq:f-div}\end{equation}$$

注意,按照通用的约定写法,括号内是$p/q$而不是$q/p$,大家不要自然而言地根据KL散度的形式以为是$q/p$。

深度学习的互信息:无监督提取特征

By 苏剑林 | 2018-10-02 | 293129位读者 | 引用对于NLP来说,互信息是一个非常重要的指标,它衡量了两个东西的本质相关性。本博客中也多次讨论过互信息,而我也对各种利用互信息的文章颇感兴趣。前几天在机器之心上看到了最近提出来的Deep INFOMAX模型,用最大化互信息来对图像做无监督学习,自然也颇感兴趣,研读了一番,就得到了本文。

本文整体思路源于Deep INFOMAX的原始论文,但并没有照搬原始模型,而是按照这自己的想法改动了模型(主要是先验分布部分),并且会在相应的位置进行注明。

我们要做什么

自编码器

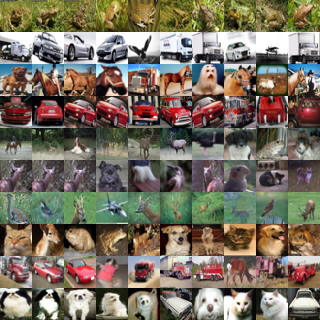

特征提取是无监督学习中很重要且很基本的一项任务,常见形式是训练一个编码器将原始数据集编码为一个固定长度的向量。自然地,我们对这个编码器的基本要求是:保留原始数据的(尽可能多的)重要信息。

我们怎么知道编码向量保留了重要信息呢?一个很自然的想法是这个编码向量应该也要能还原出原始图片出来,所以我们还训练一个解码器,试图重构原图片,最后的loss就是原始图片和重构图片的mse。这导致了标准的自编码器的设计。后来,我们还希望编码向量的分布尽量能接近高斯分布,这就导致了变分自编码器。

重构的思考

从动力学角度看优化算法(二):自适应学习率算法

By 苏剑林 | 2018-12-20 | 50914位读者 | 引用在《从动力学角度看优化算法(一):从SGD到动量加速》一文中,我们提出SGD优化算法跟常微分方程(ODE)的数值解法其实是对应的,由此还可以很自然地分析SGD算法的收敛性质、动量加速的原理等等内容。

在这篇文章中,我们继续沿着这个思路,去理解优化算法中的自适应学习率算法。

RMSprop

首先,我们看一个非常经典的自适应学习率优化算法:RMSprop。RMSprop虽然不是最早提出的自适应学习率的优化算法,但是它却是相当实用的一种,它是诸如Adam这样的更综合的算法的基石,通过它我们可以观察自适应学习率的优化算法是怎么做的。

算法概览

一般的梯度下降是这样的:

$$\begin{equation}\boldsymbol{\theta}_{n+1}=\boldsymbol{\theta}_{n} - \gamma \nabla_{\boldsymbol{\theta}} L(\boldsymbol{\theta}_{n})\end{equation}$$

很明显,这里的$\gamma$是一个超参数,便是学习率,它可能需要在不同阶段做不同的调整。

而RMSprop则是

$$\begin{equation}\begin{aligned}\boldsymbol{g}_{n+1} =& \nabla_{\boldsymbol{\theta}} L(\boldsymbol{\theta}_{n})\\

\boldsymbol{G}_{n+1}=&\lambda \boldsymbol{G}_{n} + (1 - \lambda) \boldsymbol{g}_{n+1}\otimes \boldsymbol{g}_{n+1}\\

\boldsymbol{\theta}_{n+1}=&\boldsymbol{\theta}_{n} - \frac{\tilde{\gamma}}{\sqrt{\boldsymbol{G}_{n+1} + \epsilon}}\otimes \boldsymbol{g}_{n+1}

\end{aligned}\end{equation}$$

变分自编码器 = 最小化先验分布 + 最大化互信息

By 苏剑林 | 2018-10-10 | 130533位读者 | 引用这篇文章很简短,主要描述的是一个很有用、也不复杂、但是我居然这么久才发现的事实~

在《深度学习的互信息:无监督提取特征》一文中,我们通过先验分布和最大化互信息两个loss的加权组合来得到Deep INFOMAX模型最后的loss。在那篇文章中,虽然把故事讲完了,但是某种意义上来说,那只是个拼凑的loss。而本文则要证明那个loss可以由变分自编码器自然地导出来。

过程

不厌其烦地重复一下,变分自编码器(VAE)需要优化的loss是

\begin{equation}\begin{aligned}&KL(\tilde{p}(x)p(z|x)\Vert q(z)q(x|z))\\

=&\iint \tilde{p}(x)p(z|x)\log \frac{\tilde{p}(x)p(z|x)}{q(x|z)q(z)} dzdx\end{aligned}\end{equation}

相关的论述在本博客已经出现多次了。VAE中既包含编码器,又包含解码器,如果我们只需要编码特征,那么再训练一个解码器就显得很累赘了。所以重点是怎么将解码器去掉。

其实再简单不过了,把VAE的loss分开两部分

【学习清单】最近比较重要的GAN进展论文

By 苏剑林 | 2018-12-26 | 68734位读者 | 引用这篇文章简单列举一下我认为最近这段时间中比较重要的GAN进展论文,这基本也是我在学习GAN的过程中主要去研究的论文清单。

生成模型之味

GAN是一个大坑,尤其像我这样的业余玩家,一头扎进去很久也很难有什么产出,尤其是各个大公司拼算力搞出来一个个大模型,个人几乎都没法玩了。但我总觉得,真的去碰了生成模型,才觉得自己碰到了真正的机器学习。这一点,不管在图像中还是文本中都是如此。所以,我还是愿意去关注生成模型。

当然,GAN不是生成模型的唯一选择,却是一个非常有趣的选择。在图像中至少有GAN、flow、pixelrnn/pixelcnn这几种选择,但要说潜力,我还是觉得GAN才是最具前景的,不单是因为效果,主要是因为它那对抗的思想。而在文本中,事实上seq2seq机制就是一个概率生成模型了,而pixelrnn这类模型,实际上就是模仿着seq2seq来做的,当然也有用GAN做文本生成的研究(不过基本上都涉及到了强化学习)。也就是说,其实在NLP中,生成模型也有很多成果,哪怕你主要是研究NLP的,也终将碰到生成模型。

好了,话不多说,还是赶紧把清单列一列,供大家参考,也作为自己的备忘。

WGAN-div:一个默默无闻的WGAN填坑者

By 苏剑林 | 2018-11-07 | 164711位读者 | 引用今天我们来谈一下Wasserstein散度,简称“W散度”。注意,这跟Wasserstein距离(Wasserstein distance,简称“W距离”,又叫Wasserstein度量、Wasserstein metric)是不同的两个东西。

本文源于论文《Wasserstein Divergence for GANs》,论文中提出了称为WGAN-div的GAN训练方案。这是一篇我很是欣赏却默默无闻的paper,我只是找文献时偶然碰到了它。不管英文还是中文界,它似乎都没有流行起来,但是我感觉它是一个相当漂亮的结果。

如果读者需要入门一下WGAN的相关知识,不妨请阅读拙作《互怼的艺术:从零直达WGAN-GP》。

WGAN

我们知道原始的GAN(SGAN)会有可能存在梯度消失的问题,因此WGAN横空出世了。

W距离

WGAN引入了最优传输里边的W距离来度量两个分布的距离:

\begin{equation}W_c[\tilde{p}(x), q(x)] = \inf_{\gamma\in \Pi(\tilde{p}(x), q(x))} \mathbb{E}_{(x,y)\sim \gamma}[c(x,y)] \end{equation}

这里的$\tilde{p}(x)$是真实样本的分布,$q(x)$是伪造分布,$c(x,y)$是传输成本,论文中用的是$c(x,y)=\Vert x-y\Vert$;而$\gamma\in \Pi(\tilde{p}(x), q(x))$的意思是说:$\gamma$是任意关于$x, y$的二元分布,其边缘分布则为$\tilde{p}(x)$和$q(y)$。直观来看,$\gamma$描述了一个运输方案,而$c(x,y)$则是运输成本,$W_c[\tilde{p}(x), q(x)]$就是说要找到成本最低的那个运输方案所对应的成本作为分布度量。

最近评论