OCR技术浅探:9. 代码共享(完)

By 苏剑林 | 2016-06-26 | 72250位读者 | 引用进驻中山大学南校区,折腾校园网

By 苏剑林 | 2016-09-05 | 83379位读者 | 引用开始研究僧之旅,希望有一天能企及扫地僧的境界。

进入中山大学后,各种郁闷的事情就来了。首先最郁闷的就是开学时间特早,8月26日开学,感觉至少比一般学校早了一星期,开学这么早有意思么~~接着就是感觉中大的管理制度各种混乱,比我本科的华师差多了。好吧,这些琐事先不吐槽,接下来弄校园网,这是作死的开始。

我们是在南校区的,校园网是通过锐捷客户端来认证的,而我是用macbook的,不过中大这边还很人性化地提供了Mac版的锐捷,体积就1M左右,挺好的。但众所周知,macbook并没有有线网卡,每次我上网都得插着个USB网卡然后连着网线,这该有多郁闷。于是想办法通过路由器拨号。我也不算没经验的了,对openwrt这个系统有过一定研究,以前在本科的时候也是锐捷,可以用mentohust替代拨号,很简单。于是我在这里重复这样的过程,发现一直认证失败,按照网上提示的各种方法,都无法解决。

经过研究,我发现在Windows下,这里就只能用官方提供了锐捷4.90版本,从其他地方下载的更高级或者更低级的锐捷,都无法通过验证。估计就是因为这个机制,导致了mentohust难以通过验证。而且网上流行的mentohust都是基于V2协议的,但4.90是基于V4的。后来我又去下载了V4版本的进行交叉编译,测试发现还不成功。几近绝望的时候,我发现了mentohust-proxy,一个mentohust的改进版,让我找到了希望。(怎么找到它?我是直接到github搜索了,因为实在没辙了~~)

原理很简单,如果直接通过mentohust无法完成认证,那么就通过代理模式,由电脑来完成认证,而mentohust只需要负责发送心跳包维持联网就行。这是个很折中的方案,但应该说是一个很通用的方案,因为它的成功与否,基本就取决于自己电脑的锐捷客户端而已。看到这个方案,我就知道有戏了,于是赶紧补习了一下交叉编译的知识,最后成功编译好了,并且在路由上成功地完成了认证。

【理解黎曼几何】1. 一条几何之路

By 苏剑林 | 2016-10-14 | 83441位读者 | 引用一个月没更新了,这个月花了不少时间在黎曼几何的理解方面,有一些体会,与大家分享。记得当初孟岩写的《理解矩阵》,和笔者所写的《新理解矩阵》,读者反响都挺不错的,这次沿用了这个名称,称之为《理解黎曼几何》。

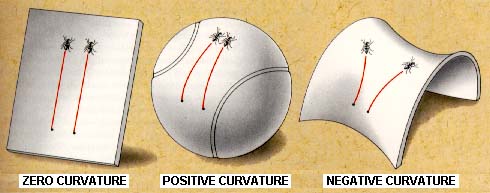

黎曼几何是研究内蕴几何的几何分支。通俗来讲,就是我们可能生活在弯曲的空间中,比如一只生活在二维球面的蚂蚁,作为生活在弯曲空间中的个体,我们并没有足够多的智慧去把我们的弯曲嵌入到更高维的空间中去研究,就好比蚂蚁只懂得在球面上爬,不能从“三维空间的曲面”这一观点来认识球面,因为球面就是它们的世界。因此,我们就有了内蕴几何,它告诉我们,即便是身处弯曲空间中,我们依旧能够测量长度、面积、体积等,我们依旧能够算微分、积分,甚至我们能够发现我们的空间是弯曲的!也就是说,身处球面的蚂蚁,只要有足够的智慧,它们就能发现曲面是弯曲的——跟哥伦布环球航行那样——它们朝着一个方向走,最终却回到了起点,这就可以断定它们自身所处的空间必然是弯曲的——这个发现不需要用到三维空间的知识。

【理解黎曼几何】2. 从勾股定理到黎曼度量

By 苏剑林 | 2016-10-14 | 77891位读者 | 引用黎曼度量

几何,英文名是Geometry,原意是大地测量。既然是测量,就必须有参考物,还有得知道如何计算距离。

有了参照物,我们就可以建立坐标系,把每个点的坐标都写下来,至于计算距离,我们有伟大的勾股定理:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 \tag{1} $$

但这里我们忽略了两个问题。

第一个问题是,我们不一定使用直角坐标系,如果使用极坐标,那么应该是

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 \tag{2} $$

因此可以联想,最一般的形式应该是

$$ds^2 = E(x^1, x^2)(dx^1)^2 + 2F(x^1, x^2)dx^1 dx^2 + G(x^1, x^2)(dx^2)^2 \tag{3} $$

这里的$x^1,x^2$是广义坐标,使用上标而不是下标来标记序号,是为了跟传统的教材记号一致。那这公式是什么意思呢?其实很简单,正如我们没理由要求全世界都使用人民币一样,我们没必要要求世界各地都使用同一个坐标系,而更合理的做法是,每一处地方都使用自己的坐标系(局部坐标系),然后给出当地计算距离的方法。因此,上述公式正是说,在位置$(x^1, x^2)$处计算向量$(dx^1, dx^2)$的长度的公式(当地的勾股定理)是$ds^2 = E(x^1, x^2)(dx^1)^2 + 2F(x_1, x_2)dx^1 dx^2 + G(x^1, x^2)(dx^2)^2$。

【理解黎曼几何】3. 测地线

By 苏剑林 | 2016-10-15 | 58171位读者 | 引用测地线

黎曼度量应该是不难理解的,在微分几何的教材中,我们就已经学习过曲面的“第一基本形式”了,事实上两者是同样的东西,只不过看待问题的角度不同,微分几何是把曲面看成是三维空间中的二维子集,而黎曼几何则是从二维曲面本身内蕴地研究几何问题。

几何关心什么问题呢?事实上,几何关心的是与变换无关的“客观实体”(或者说是在变换之下不变的东西),这也是几何的定义。根据Klein提出的《埃尔朗根纲领》,几何就是研究在某种变换(群)下的不变性质的学科。如果把变换局限为刚性变换(平移、旋转、反射),那么就是欧式几何;如果变换为一般的线性变换,那就是仿射几何。而黎曼几何关心的是与一切坐标都无关的客观实体。比如说,我有一个向量,方向和大小都确定了,在直角坐标系是$(1, 1)$,在极坐标系是$(\sqrt{2}, \pi/4)$,虽然两个坐标系下的分量不同,但它们都是指代同一个向量。也就是说向量本身是客观存在的实体,跟所使用的坐标无关。从代数层面看,就是只要能够通过某种坐标变换相互得到的,我们就认为它们是同一个东西。

因此,在学习黎曼几何时,往“客观实体”方向思考,总是有益的。

有了度规,可以很自然地引入“测地线”这一实体。狭义来看,它就是两点间的最短线——是平直空间的直线段概念的推广(实际的测地线不一定是最短的,但我们先不纠结细节,而且这不妨碍我们理解它,因为测地线至少是局部最短的)。不难想到,只要两点确定了,那么不管使用什么坐标,两点间的最短线就已经确定了,因此这显然是一个客观实体。有一个简单的类比,就是不管怎么坐标变换,一个函数$f(x)$的图像极值点总是确定的——不管你变还是不变,它就在那儿,不偏不倚。

【外微分浅谈】7. 有力的计算

By 苏剑林 | 2016-11-11 | 28733位读者 | 引用这里我们将展示上面一节的方法对于计算黎曼曲率张量的计算是多少的有力!我们再次列出我们得到的所有公式。首先是概念式的

$$\begin{aligned}&\omega^{\mu}=h_{\alpha}^{\mu}dx^{\alpha}\\

&d\boldsymbol{r}=\hat{\boldsymbol{e}}_{\mu} \omega^{\mu}\\

&ds^2 = \eta_{\mu\nu} \omega^{\mu}\omega^{\nu}\\

&\langle \hat{\boldsymbol{e}}_{\mu}, \hat{\boldsymbol{e}}_{\nu}\rangle = \eta_{\mu\nu}\end{aligned} \tag{65} $$

然后是

$$\begin{aligned}&d\eta_{\mu\nu}=\omega_{\nu\mu}+\omega_{\mu\nu}=\eta_{\nu\alpha}\omega_{\mu}^{\alpha}+\eta_{\mu \alpha}\omega_{\nu}^{\alpha}\\

&d\omega^{\mu}+\omega_{\nu}^{\mu}\land \omega^{\nu}=0\end{aligned} \tag{66} $$

这两个可以帮助我们确定$\omega_{\nu}^{\mu}$;接着就是

$$\mathscr{R}_{\nu}^{\mu} = d\omega_{\nu}^{\mu}+\omega_{\alpha}^{\mu} \land \omega_{\nu}^{\alpha} \tag{67} $$

最后你要正交标架下的$\hat{R}^{\mu}_{\nu\beta\gamma}$,就要写出:

$$\mathscr{R}_{\nu}^{\mu}=\sum_{\beta < \gamma} \hat{R}^{\mu}_{\nu\beta\gamma}\omega^{\beta}\land \omega^{\gamma} \tag{68} $$

如果你要原始标架下的$R^{\mu}_{\nu\beta\gamma}$,就要写出

$$(h^{-1})_{\mu'}^{\mu}\mathscr{R}^{\mu'}_{\nu'}h_{\nu}^{\nu'} = \sum_{\beta < \gamma} R^{\mu}_{\nu\beta\gamma}dx^{\beta}\land dx^{\gamma} \tag{69} $$

然后依次读出$R^{\mu}_{\nu\beta\gamma}$,就像制表一样。

三顾碎纸复原:基于CNN的碎纸复原

By 苏剑林 | 2016-11-25 | 39298位读者 | 引用赛题回顾

不得不说,2013年的全国数学建模竞赛中的B题真的算是数学建模竞赛中百年难得一遇的好题:题目简洁明了,含义丰富,做法多样,延伸性强,以至于我一直对它念念不忘。因为这个题目,我已经在科学空间写了两篇文章了,分别是《一个人的数学建模:碎纸复原》和《迟到一年的建模:再探碎纸复原》。以前做这道题的时候,还只有一点数学建模的知识,而自从学习了数据挖掘、尤其是深度学习之后,我一直想重做这道题,但一直偷懒。这几天终于把它实现了。

如果对题目还不清楚的读者,可以参考前面两篇文章。碎纸复原共有五个附件,分别代表了五种“碎纸片”,即五种不同粒度的碎片。其中附件1和2都不困难,难度主要集中在附件3、4、5,而3、4、5的实现难度基本是一样的。做这道题最容易想到的思路就是贪心算法,即随便选一张图片,然后找到与它最匹配的图片,然后继续匹配下一张。要想贪心算法有效,最关键是找到一个良好的距离函数,来判断两张碎片是否相邻(水平相邻,这里不考虑垂直相邻)。

基于双向GRU和语言模型的视角情感分析

By 苏剑林 | 2016-12-01 | 90359位读者 | 引用前段时间参加了一个傻逼的网络比赛——基于视角的领域情感分析,主页在这里。比赛的任务是找出一段话的实体然后判断情感,比如“我喜欢本田,我不喜欢丰田”这句话中,要标出“本田”和“丰田”,并且站在本田的角度,情感是积极的,站在丰田的角度,情感就是消极的。也就是说,等价于将实体识别和情感分析结合起来了。

吐槽

看起来很高端,哪里傻逼了?比赛任务本身还不错,值得研究,然而官方却很傻逼,主要体现为:1、比赛分初赛、复赛、决赛三个阶段,初赛一个多月时间,然后筛选部分进入复赛,复赛就简单换了一点数据,题目、数据的领域都没有变化,复赛也是一个月的时间,这傻逼复赛究竟有什么意义?2、大家可以看看选手们在群里讨论什么:

最近评论