军训结束了,基本在华师安家了

By 苏剑林 | 2012-09-21 | 18650位读者 | 引用上网的那些事儿

从申请帐号到接通校园网络,昨天晚上我总共花了将近3个小时才实现了在校内上网......

其实这本来不是一件很复杂的事情,但对于我的笔记本就是挺麻烦的。首先是申请,向隔壁师兄咨询了网管所在后,几分钟就申请到了账号,然后回到宿舍配置电脑。按照说明,是需要安装一个锐捷客户端的,通过手机把笔记本连上网络后,花了差不多20M流量下载了这个客户端,然后发现它竟然不能在Windows 8 64bit上运行。这就头疼了,我的笔记本只有Windows8和ubuntu呀,总不能为了上网换回Windows 7吧?就这样在两个系统中来来回回弄了两个小时,期间尝试过用mentohust来替换它,但发现在Windows 8上还是很头疼地不行。最后只能通过兼容模式来解决:

右击“锐捷客户端”的安装程序——属性——兼容性——选择以Windows 7兼容模式

右击“锐捷客户端”的安装程序——以管理员身份运行——安装程序——重新启动

然后就可以启动锐捷客户端了。我们用的是4.31版本。

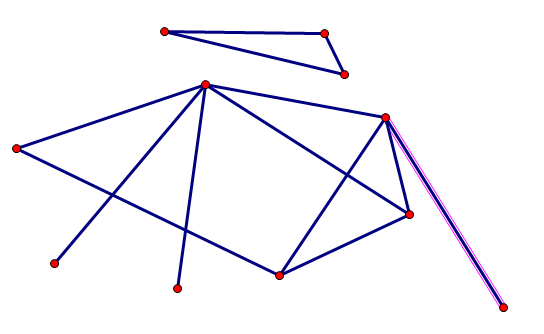

在上一篇文章中,我们已经得到了电偶极子的等势面和电场线方程,这应该可以让我们对电偶极子的力场情况有个大致的了解了。当然,我们还是希望能够求出在这样的一个受力情况下,一个带电粒子是如何运动的。简单起见,在下面的探讨中,我们假定带电粒子的质量和电荷量均为1,至于电荷的正负,可以通过改变在$U=-\frac{k \cos\theta}{r^2}$中的k值的正负来控制。我们使用的工具依旧是理论力学中的欧拉-拉格朗日方程。

也许不少读者始终对公式感到头疼,更不用说是博大精深的理论力学了。但是请相信我,如果你花一点点心思去弄懂用变分法研究力学(或其他物理系统,但我目前只会用于力学)的基本思路和步骤,那么对你的物理研究是大有裨益的。因为在我眼中,学习了一丁点的理论力学知识后,我看到的只有物理的简洁与和谐。有兴趣的朋友可以看看我的那几篇《自然极值》等相关文章。

首先写出动能的表达式:$T=\frac{1}{2} (\dot{r}^2+r^2 \dot{\theta}^2)$

还有势能:$U=-\frac{k \cos\theta}{r^2}$

折腾windows 8和ubuntu 12

By 苏剑林 | 2012-08-30 | 22502位读者 | 引用这是一篇用Windows 8完成的文章。

快开学了,华师2号就要报道了,所以就提前入手一台手提电脑,联想Z575AM-ASI,四千元的AMD,4核,64位机器。

我的台式机已经是六年前的产品了,联想的家悦系列,只有512MB内存。所以相比之下,这新机器配置还过得去吧,对于CPU,我个人还是倾向于AMD的,因为我的那台家悦台式也是AMD的CPU,所以对它很有好感。新兴的联想专卖店没有AMD手提,所以还得提前向他们预订。

Windows8

手提本身没有预装操作系统,专卖店很随手地为我装了一个win7,而且还只是ghost版本的,时不时会卡死,感觉很不好,刚好前些日子在网上开始发布Windows8了,所以就马上把Win7格掉,装上Windows8了。安装过程很顺利,由于还没有正式发布,所以还没有激活,这段时间纯粹体验中。等正式版发布了,再计划买一个正版光盘吧

军训中的数学——握手奇数次的人数

By 苏剑林 | 2012-09-22 | 28307位读者 | 引用军训是比较辛苦,可是总有一些无聊的时刻。比如我们每次集合后的第一件事基本上都是站军姿,少则五分钟,长则二三十分钟,在这段时间里,头脑总得找点东西想才行,不然一动不动的,非常难熬。我就是在军训那些无聊的时刻里通过想数学问题来度过的。比如一有空余时间,我的头脑就浮现着级数$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{p}$、哥德巴赫猜想、稳定性问题啦等等,并不是说要做出什么大发现,只是为了渡过无聊时间,也是对自己的思维能力和想象能力的锻炼吧。

之前提到过,昨天我们的“格斗方阵”去大学城表演了。在去大学城的过程中,我的一位“战友”问了我一个这样的问题:

在一个相互握手的人群中,握手奇数次的人总是有偶数个。每两个人可以握多于一次的手

他还说这是爱因斯坦提问的。这可把我的兴致给调动起来了。(后来我在网上搜索,却发现不了这个问题跟爱因斯坦的任何联系...)下边是我的颇有戏剧性的思考过程。

中国第一个诺贝尔奖得主

By 苏剑林 | 2012-10-11 | 55646位读者 | 引用证明光速不变的一个理想实验??

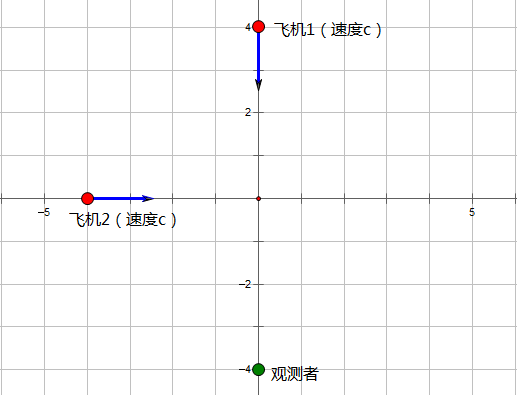

By 苏剑林 | 2012-10-18 | 69011位读者 | 引用在狭义相对论发表之前和之后,都有不少实验从不同角度论证了它的正确性。这些实验大多数是实际测量得出结果的,当然也存在着一些“理想实验”,这些实验只需要一定的逻辑推理,而实际上是无法完成的。下面就是我很久之前在某本书(很抱歉,我真的忘记书名了)看到的一个用来推翻光速可叠加的伽利略变换的理想实验。它只用寥寥几句,就好像已经证明了“c+c=c”(c是真空中的光速)的事实。可是“c+c=c”在狭义相对论上是作为原理出现的,是不可能通过逻辑推理来证明的。事实究竟如何?我们先来看这个实验。

任意选定一个坐标原点。设想原点的正北方$c\cdot t_0$处有一架以光速$c$朝南运行的飞机1;原点的正西方$c\cdot t_0$处有一架以光速$c$朝东运行的飞机2。假设就这样匀速运动着,显然,$t_0$时间后,将会发生惨剧(飞机相撞)。

《新理解矩阵1》:矩阵是什么?

By 苏剑林 | 2012-10-29 | 82984位读者 | 引用前边我承诺过会写一些关于自己对矩阵的理解。其实孟岩在《理解矩阵》这三篇文章中,已经用一种很直观的方法告诉了我们有关矩阵以及线性代数的一些性质和思想。而我对矩阵的理解,大多数也是来源于他的文章。当然,为了更好地理解线性代数,我还阅读了很多相关书籍,以求得到一种符合直觉的理解方式。孟岩的blog已经很久没有更新了,在此谨引用他的标题,来叙述我对矩阵的理解。

当然,我不打算追求那些空间、算子那些高抽象性的问题,我只是想发表一下自己对线性代数中一些常用工具的看法,比如说矩阵、行列式等。同时,文章命名为“理解矩阵”,也就是说这不是矩阵入门教程,而是与已经有一定的线性代数基础的读者一起探讨关于矩阵的其他理解方式,仅此而已。我估计基本上学过线性代数的读者都能够读懂这篇文章。

首先,我们不禁要追溯一个本源问题:矩阵是什么?

最近评论