更别致的词向量模型(二):对语言进行建模

By 苏剑林 | 2017-11-19 | 57497位读者 | 引用从条件概率到互信息

目前,词向量模型的原理基本都是词的上下文的分布可以揭示这个词的语义,就好比“看看你跟什么样的人交往,就知道你是什么样的人”,所以词向量模型的核心就是对上下文的关系进行建模。除了glove之外,几乎所有词向量模型都是在对条件概率$P(w|context)$进行建模,比如Word2Vec的skip gram模型就是对条件概率$P(w_2|w_1)$进行建模。但这个量其实是有些缺点的,首先它是不对称的,即$P(w_2|w_1)$不一定等于$P(w_1|w_2)$,这样我们在建模的时候,就要把上下文向量和目标向量区分开,它们不能在同一向量空间中;其次,它是有界的、归一化的量,这就意味着我们必须使用softmax等方法将它压缩归一,这造成了优化上的困难。

事实上,在NLP的世界里,有一个更加对称的量比单纯的$P(w_2|w_1)$更为重要,那就是

\[\frac{P(w_1,w_2)}{P(w_1)P(w_2)}=\frac{P(w_2|w_1)}{P(w_2)}\tag{1}\]

这个量的大概意思是“两个词真实碰面的概率是它们随机相遇的概率的多少倍”,如果它远远大于1,那么表明它们倾向于共同出现而不是随机组合的,当然如果它远远小于1,那就意味着它们俩是刻意回避对方的。这个量在NLP界是举足轻重的,我们暂且称它为“相关度“,当然,它的对数值更加出名,大名为点互信息(Pointwise Mutual Information,PMI):

\[\text{PMI}(w_1,w_2)=\log \frac{P(w_1,w_2)}{P(w_1)P(w_2)}\tag{2}\]

有了上面的理论基础,我们认为,如果能直接对相关度进行建模,会比直接对条件概率$P(w_2|w_1)$建模更加合理,所以本文就围绕这个角度进行展开。在此之前,我们先进一步展示一下互信息本身的美妙性质。

更别致的词向量模型(五):有趣的结果

By 苏剑林 | 2017-11-19 | 93889位读者 | 引用最后,我们来看一下词向量模型$(15)$会有什么好的性质,或者说,如此煞费苦心去构造一个新的词向量模型,会得到什么回报呢?

模长的含义

似乎所有的词向量模型中,都很少会关心词向量的模长。有趣的是,我们上述词向量模型得到的词向量,其模长还能在一定程度上代表着词的重要程度。我们可以从两个角度理解这个事实。

在一个窗口内的上下文,中心词重复出现概率其实是不大的,是一个比较随机的事件,因此可以粗略地认为

\[P(w,w) \sim P(w)\tag{24}\]

所以根据我们的模型,就有

\[e^{\langle\boldsymbol{v}_{w},\boldsymbol{v}_{w}\rangle} =\frac{P(w,w)}{P(w)P(w)}\sim \frac{1}{P(w)}\tag{25}\]

所以

\[\Vert\boldsymbol{v}_{w}\Vert^2 \sim -\log P(w)\tag{26}\]

可见,词语越高频(越有可能就是停用词、虚词等),对应的词向量模长就越小,这就表明了这种词向量的模长确实可以代表词的重要性。事实上,$-\log P(w)$这个量类似IDF,有个专门的名称叫ICF,请参考论文《TF-ICF: A New Term Weighting Scheme for Clustering Dynamic Data Streams》。

更别致的词向量模型(四):模型的求解

By 苏剑林 | 2017-11-19 | 54925位读者 | 引用损失函数

现在,我们来定义loss,以便把各个词向量求解出来。用$\tilde{P}$表示$P$的频率估计值,那么我们可以直接以下式为loss

\[\sum_{w_i,w_j}\left(\langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j\rangle-\log\frac{\tilde{P}(w_i,w_j)}{\tilde{P}(w_i)\tilde{P}(w_j)}\right)^2\tag{16}\]

相比之下,无论在参数量还是模型形式上,这个做法都比glove要简单,因此称之为simpler glove。glove模型是

\[\sum_{w_i,w_j}\left(\langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{\hat{v}}_j\rangle+b_i+\hat{b}_j-\log X_{ij}\right)^2\tag{17}\]

在glove模型中,对中心词向量和上下文向量做了区分,然后最后模型建议输出的是两套词向量的求和,据说这效果会更好,这是一个比较勉强的trick,但也不是什么毛病。

\[\begin{aligned}&\sum_{w_i,w_j}\left(\langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{\hat{v}}_j\rangle+b_i+\hat{b}_j-\log \tilde{P}(w_i,w_j)\right)^2\\

=&\sum_{w_i,w_j}\left[\langle \boldsymbol{v}_i+\boldsymbol{c}, \boldsymbol{\hat{v}}_j+\boldsymbol{c}\rangle+\Big(b_i-\langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{c}\rangle - \frac{|\boldsymbol{c}|^2}{2}\Big)\right.\\

&\qquad\qquad\qquad\qquad\left.+\Big(\hat{b}_j-\langle \boldsymbol{\hat{v}}_j, \boldsymbol{c}\rangle - \frac{|\boldsymbol{c}|^2}{2}\Big)-\log X_{ij}\right]^2\end{aligned}\tag{18}\]

这就是说,如果你有了一组解,那么你将所有词向量加上任意一个常数向量后,它还是一组解!这个问题就严重了,我们无法预估得到的是哪组解,一旦加上的是一个非常大的常向量,那么各种度量都没意义了(比如任意两个词的cos值都接近1)。事实上,对glove生成的词向量进行验算就可以发现,glove生成的词向量,停用词的模长远大于一般词的模长,也就是说一堆词放在一起时,停用词的作用还明显些,这显然是不利用后续模型的优化的。(虽然从目前的关于glove的实验结果来看,是我强迫症了一些。)

互信息估算

再来一顿贺岁宴:从K-Means到Capsule

By 苏剑林 | 2018-02-12 | 234198位读者 | 引用在本文中,我们再次对Capsule进行一次分析。

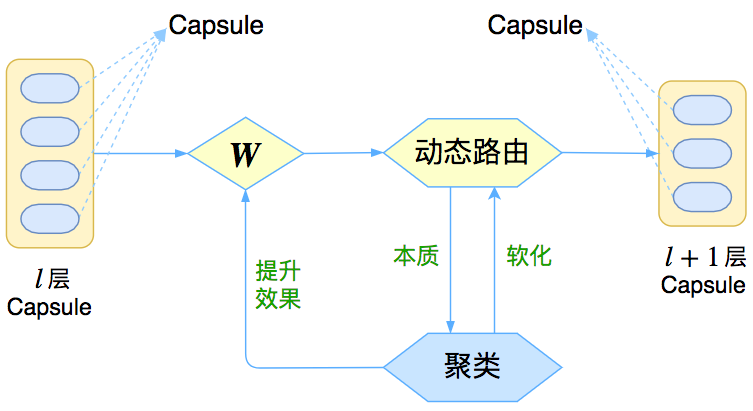

整体上来看,Capsule算法的细节不是很复杂,对照着它的流程把Capsule用框架实现它基本是没问题的。所以,困难的问题是理解Capsule究竟做了什么,以及为什么要这样做,尤其是Dynamic Routing那几步。

为什么我要反复对Capsule进行分析?这并非单纯的“炒冷饭”,而是为了得到对Capsule原理的理解。众所周知,Capsule给人的感觉就是“有太多人为约定的内容”,没有一种“虽然我不懂,但我相信应该就是这样”的直观感受。我希望尽可能将Capsule的来龙去脉思考清楚,使我们能觉得Capsule是一个自然、流畅的模型,甚至对它举一反三。

在《揭开迷雾,来一顿美味的Capsule盛宴》中,笔者先分析了动态路由的结果,然后指出输出是输入的某种聚类,这个“从结果到原因”的过程多多少少有些望文生义的猜测成分;这次则反过来,直接确认输出是输入的聚类,然后反推动态路由应该是怎样的,其中含糊的成分大大减少。两篇文章之间有一定的互补作用。

三味Capsule:矩阵Capsule与EM路由

By 苏剑林 | 2018-03-02 | 224072位读者 | 引用事实上,在论文《Dynamic Routing Between Capsules》发布不久后,一篇新的Capsule论文《Matrix Capsules with EM Routing》就已经匿名公开了(在ICLR 2018的匿名评审中),而如今作者已经公开,他们是Geoffrey Hinton, Sara Sabour, Nicholas Frosst。不出大家意料,作者果然有Hinton。

大家都知道,像Hinton这些“鼻祖级”的人物,发表出来的结果一般都是比较“重磅”的。那么,这篇新论文有什么特色呢?

在笔者的思考过程中,文章《Understanding Matrix capsules with EM Routing 》给了我颇多启示,知乎上各位大神的相关讨论也加速了我的阅读,在此表示感谢。

论文摘要

让我们先来回忆一下上一篇介绍《再来一顿贺岁宴:从K-Means到Capsule》中的那个图

这个图表明,Capsule事实上描述了一个建模的框架,这个框架中的东西很多都是可以自定义的,最明显的是聚类算法,可以说“有多少种聚类算法就有多少种动态路由”。那么这次Hinton修改了什么呢?总的来说,这篇新论文有以下几点新东西:

1、原来用向量来表示一个Capsule,现在用矩阵来表示;

2、聚类算法换成了GMM(高斯混合模型);

3、在实验部分,实现了Capsule版的卷积。

基于Conv1D的光谱分类模型(一维序列分类)

By 苏剑林 | 2018-05-02 | 123681位读者 | 引用前段时间天池出了个天文数据挖掘竞赛——LAMOST光谱分类(将对应的光谱识别为4类中的一类),虽然没有奖金,但还是觉得挺有意思,所以就报名参加了。做了一段时间,成绩自我感觉还可以,然而最后我却忘记了(或者说根本就没留意到)初赛最后两天还有一步是提交新的测试集结果,然后就没有然后了,留下了一个未竟的模型,可谓“出师未捷身先死”,还是被自己弄死的~

后来跟其他参赛选手讨论了一下,发现其实我的这个模型还是不错的。当时我记得初赛第一名的成绩是0.83+,而我当时的成绩是0.82+,排名大概是第4、5左右,而且据说很多分数在0.8+的队伍都已经使用了融合模型,而我这0.82+的成绩仅仅是单模型的结果~在平时的群聊中发现也有不少朋友在做一维序列分类模型,而光谱分类本质上也就是一个一维的序列分类,所以分享一下模型,估计对相关朋友会有一定的参考价值。

模型

事实上也不是什么特别的模型,就是普通的一维卷积加残差,对于熟悉图像处理的朋友,这实在是再普通不过的结构了。

变分自编码器(一):原来是这么一回事

By 苏剑林 | 2018-03-18 | 1042833位读者 | 引用过去虽然没有细看,但印象里一直觉得变分自编码器(Variational Auto-Encoder,VAE)是个好东西。于是趁着最近看概率图模型的三分钟热度,我决定也争取把VAE搞懂。于是乎照样翻了网上很多资料,无一例外发现都很含糊,主要的感觉是公式写了一大通,还是迷迷糊糊的,最后好不容易觉得看懂了,再去看看实现的代码,又感觉实现代码跟理论完全不是一回事啊。

终于,东拼西凑再加上我这段时间对概率模型的一些积累,并反复对比原论文《Auto-Encoding Variational Bayes》,最后我觉得我应该是想明白了。其实真正的VAE,跟很多教程说的的还真不大一样,很多教程写了一大通,都没有把模型的要点写出来~于是写了这篇东西,希望通过下面的文字,能把VAE初步讲清楚。

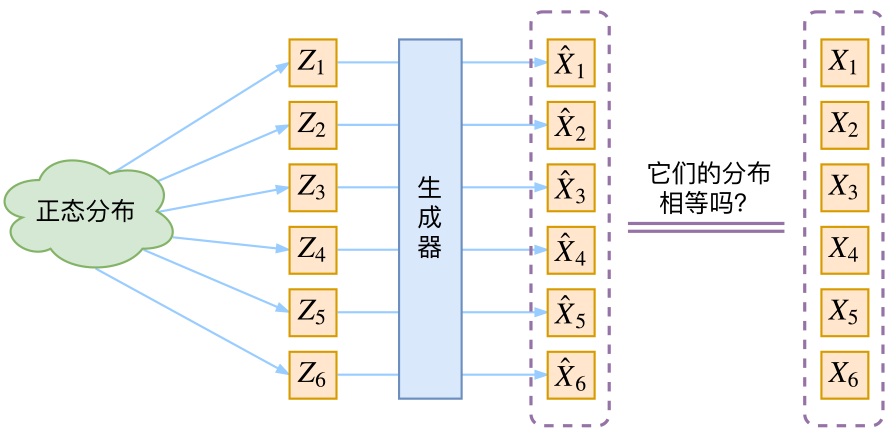

分布变换

通常我们会拿VAE跟GAN比较,的确,它们两个的目标基本是一致的——希望构建一个从隐变量$Z$生成目标数据$X$的模型,但是实现上有所不同。更准确地讲,它们是假设了$Z$服从某些常见的分布(比如正态分布或均匀分布),然后希望训练一个模型$X=g(Z)$,这个模型能够将原来的概率分布映射到训练集的概率分布,也就是说,它们的目的都是进行分布之间的变换。

从最大似然到EM算法:一致的理解方式

By 苏剑林 | 2018-03-15 | 157031位读者 | 引用最近在思考NLP的无监督学习和概率图相关的一些内容,于是重新把一些参数估计方法理了一遍。在深度学习中,参数估计是最基本的步骤之一了,也就是我们所说的模型训练过程。为了训练模型就得有个损失函数,而如果没有系统学习过概率论的读者,能想到的最自然的损失函数估计是平均平方误差,它也就是对应于我们所说的欧式距离。而理论上来讲,概率模型的最佳搭配应该是“交叉熵”函数,它来源于概率论中的最大似然函数。

最大似然

合理的存在

何为最大似然?哲学上有句话叫做“存在就是合理的”,最大似然的意思是“存在就是最合理的”。具体来说,如果事件$X$的概率分布为$p(X)$,如果一次观测中具体观测到的值分别为$X_1,X_2,\dots,X_n$,并假设它们是相互独立,那么

$$\mathcal{P} = \prod_{i=1}^n p(X_i)\tag{1}$$

是最大的。如果$p(X)$是一个带有参数$\theta$的概率分布式$p_{\theta}(X)$,那么我们应当想办法选择$\theta$,使得$\mathcal{L}$最大化,即

$$\theta = \mathop{\text{argmax}}_{\theta} \mathcal{P}(\theta) = \mathop{\text{argmax}}_{\theta}\prod_{i=1}^n p_{\theta}(X_i)\tag{2}$$

最近评论