《新理解矩阵3》:行列式的点滴

By 苏剑林 | 2012-11-04 | 43176位读者 | 引用本文的最新版本位于:http://kexue.fm/archives/2208/

亲爱的读者朋友们,科学空间版的理解矩阵已经来到了BoJone认为是最激动人心的部分了,那就是关于行列式的叙述。这部分内容没有在孟岩的文章中被谈及到,是我自己结合了一些书籍和网络资源而得出的一些看法。其中最主要的书籍是《数学桥》,而追本溯源,促进我研究这方面的内容的是matrix67的那篇《教材应该怎么写》。本文包含了相当多的直观理解内容,在我看来,这部分内容也许不是正统的观点,但是至少在某种程度上能够促进我们对线性代数的理解。

大多数线性代数引入行列式的方式都是通过讲解线性方程组的,这种方式能够让学生很快地掌握它的计算,以及给出了一个最实际的应用(就是解方程组啦)。但是这很容易让读者走进一个误区,让他们认为线性代数就是研究解方程组的。这样并不能让读者真正理解到它的本质,而只有当我们对它有了一个直观熟练的感觉,我们才能很好地运用它。

行列式的出现其实是为了判断一个矩阵是否可逆的,它通过某些方式构造出一个“相对简单”的函数来达到这个目的,这个函数就是矩阵的行列式。让我们来反思一下,矩阵可逆意味着什么呢?之前已经提到过,矩阵是从一个点到另外一个点的变换,那么逆矩阵很显然就是为了把它变换回来。我们还说过,“运动是相对的”,点的变换又可以用坐标系的变换来实现。但是,按照我们的直觉,不同的坐标系除了有那些运算上的复杂度不同(比如一般的仿射坐标系计算点积比直角坐标系复杂)之外,不应该有其他的不同了,用物理的语言说,就是一切坐标系都是平权的。那么给出一个坐标系,可以自然地变换到另外一个坐标系,也可以自然地将它变换回来。既然矩阵是这种坐标系的一个描述,那么矩阵不可逆的唯一可能性就是:

这个$n$阶矩阵的$n$个列向量根本就构不成一个$n$维空间的坐标系。

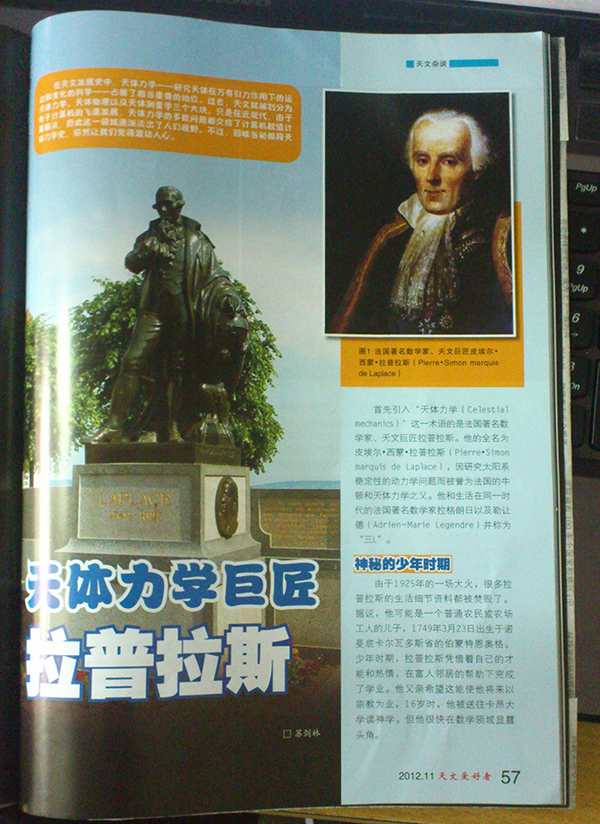

天体力学巨匠——拉普拉斯

By 苏剑林 | 2012-11-16 | 49342位读者 | 引用本文其实好几个月前就已经写好了,讲的是我最感兴趣的天体力学领域的故事,已经发表在2012年11月的《天文爱好者》上。

作为一本天文科普杂志,《天文爱好者》着眼于普及天文,内容偏向于有趣的天体物理等,比较少涉及到天体力学。事实上,在天文发展史中,天体力学——研究天体纯粹在万有引力作用下演化的科学——占据了相当重要的地位。过去,天文就被划分为天体力学、天体物理以及天体测量学三个大块。只是在近现代,由于电子计算机的飞速发展,天体力学的多数问题都交给了计算机数值计算解决,因此这一领域逐渐淡出了人们视野。不过,回味当初那段天体力学史,依然让我们觉得激动人心。

首先引入“天体力学(Celestial mechanics)”这一术语的是法国著名数学家、天文巨匠拉普拉斯。他的全名为皮埃尔?西蒙?拉普拉斯(Pierre?Simon marquis de Laplace),因研究太阳系稳定性的动力学问题被誉为法国的牛顿和天体力学之父。他和生活在同一时代的法国著名数学家拉格朗日以及勒让德(Adrien-Marie Legendre)并称为“三L”。

神秘的少年时期

由于1925年的一场大火,很多拉普拉斯的生活细节资料都丢失了。根据W. W. Rouse Ball的说法,他可能是一个普通农民或农场工人的儿子,1749年3月23日出生于诺曼底卡尔瓦多斯省的伯蒙特恩奥格。少年时期,拉普拉斯凭借着自己的才能和热情,在富人邻居的帮助下完成了学业。他父亲希望这能使他将来以宗教为业,16岁时,他被送往卡昂大学读神学。但他很快在数学上显露头角。

我从来不想在教科书上的定义上纠结太多,因为我知道,真正对定义的理解,需要在长期的实践应用中慢慢感悟的,所以我们唯一需要做的是继续我们的研究。

但是前些天有些朋友问到我关于微分的理解,比如“dx是不是一定很小”等等,所以决定在此写写我的理解。

与微分联系很紧密的,也是我们很熟悉的东西,当然是“增量 ”啦,比如$\Delta y$、$\Delta x$等等,增量显然是可以任意大的(只要自变量还在定义域内)。那么考虑一个函数$y=f(x)$,函数的微分是怎么出现的呢?那是因为我们直接研究函数的增量是比较麻烦的,所以就引入了微分dy,当$\Delta x$很小时,它代表增量的主项:$\Delta y=dy+o(\Delta x)=A \Delta x+o(\Delta x)$,A是一个常数。

费曼路径积分思想的发展(一)

By 苏剑林 | 2012-12-26 | 29531位读者 | 引用注:这是郝刘祥前辈的一篇论文,98年的时候发表在《自然辩证法通讯》上,里边讲述了费曼以及路径积分的相关故事。我从网上下载下来,原文是很粗糙的pdf文件,我特意将它转化为网页文件,供大家欣赏。有些公式很模糊,所以我已经到图书馆查找了原文,但是由于作者非理论物理专业人员,还不确定部分公式是否正确,请读者慎读。原文较长,将分开几篇来发。如果涉及到版权问题,请作者告之(bojone@spaces.ac.cn),我将会尽快处理掉。

自然辩证法通讯(JOURNAL OF DIALECTICS OF NATURE)

第二十卷总115期,1998第3期

郝刘祥

摘要:该文首先阐述了 Richard Feynman为解决经典电动力学的发散问题而做的艰苦努力,进而论述了这种努力的副产品何以使他偏爱作用量表述,以及他是如何在Dirac文章的启发下得到非相对论量子力学的第三种形式--作用量量子化方案的。文章的第三部分叙述了费曼将其方案推广到相对论情形的尝试和费曼图的由来。最后,该文试图就路径积分方法在量子场论等领域中的广泛应用以及费曼对量子场论的重大疑惑作一简要的说明。

关键词:费曼,作用量,几率幅,路径积分

费曼路径积分思想的发展(四)

By 苏剑林 | 2012-12-27 | 41326位读者 | 引用4、量子场论中的泛函方法

路径积分出现之初,大多数物理学家反映都很冷淡,甚至怀疑它的正确性。这一方面是对路径积分方法的陌生与误解所致。在泊珂淖会议上,玻尔就把费曼图误解成粒子运动的轨迹,并对之进行了尖锐的批评。([19],P.459)另一方面,费曼并没有用公理化的方法,从作用量或拉格朗日量出发系统地推导出费曼规则,他是靠经验、猜测、检验和比较来给出与各种图相应的规则的。尽管如此,费曼却能把他的方法推广到当时热门的介子理论,并且只需一个晚上就可解决他人用正则哈密顿方法要用几个月的时间才能解决的问题。费曼方法的有效性,使戴逊大为惊讶,并促使他相信路径积分“必定是根本上正确的”([1],P.54)理论。随之,戴逊便决定把“理解费曼(的思想)并用一种他人能理解的语言来加以阐述”([1],p.54)作为自己的主要工作。1948年,戴逊成功地证明了朝永振一朗、施温格和费曼三人的理论“在其共同适用领域内”[25]的等价性。费曼的粒子图像的路径积分方法由此改头换面,变成了场论形式的泛函积分方法。

费曼路径积分思想的发展(二)

By 苏剑林 | 2012-12-26 | 26217位读者 | 引用2、量子力学中的作用量量子化方法

在发现经典电动力学的这个新作用量之后,费曼便试图将它量子化,以期得到一个令人满意的量子电动力学。当时,量子物理学中还没有采用作用量方法。常规的途径是从哈密顿函数开始,用算符来取代经典哈密顿函数中的位置和动量,再应用非对易关系。费曼当时还不知道,狄拉克在1932年的一篇文章中已经将作用量和拉格朗日函数引进了量子力学[9]。正当他百思不得其解时,一位在普林斯頓访问的欧洲学者吿诉他,狄拉克在某某文章中讨论过这一间题。得知此信息后,费曼次日即去图书馆翻阅此文。

狄拉克在1932年的文章中引进了一个非常重要的函数$ < q_{t+dt}|q_t > $,并指出它“相当于” $\exp[\frac{i}{\hbar}Ldt]$[9]。这“意味着”,狄拉克强调:“我们不应该把经典的拉格朗日函数看成是坐标和速度的函数,而应把它看作两个不同时刻t和r+dt的坐标的函数。"[9]在狄拉克思想的启发之下,费曼径直把“相当于”改写为“正比于”:

最近评论