有限Vs无限:无穷电荷板的场|平行板电容

By 苏剑林 | 2011-02-26 | 52380位读者 | 引用历史上的谜案——刘徽有没有使用外推法?

By 苏剑林 | 2011-03-12 | 31906位读者 | 引用话说当年我国古代数学家刘徽创立“割圆术”计算圆周率的事迹,在今天已被不少学生知晓;虽不能说家喻户晓,但是也为各教科书以及老师津津乐道。和古希腊的“数学之神”阿基米德同出一辙,刘徽也是使用圆的内接、外切正多边形来逼近圆形的;不一样的是,刘徽使用的方法是计算半径为1的圆的内接、外切正多边形的面积,而阿基米德计算的则是直径为1的圆的内接、外切正多边形的周长。两者的计算效果有什么区别呢?其实阿基米德的方法应该更快一点,阿基米德算到正n边形所得到的值,相当于刘徽算到正2n边形了。

在此我们不再对两者的计算方法进行区分,因为两者的本质都是一样的。按照现代数学的写法,“割圆术”的理论依据是

$$lim_{n\to \infty} n \sin(\frac{\pi}{n})=\pi\tag{1}$$

当然,刘徽不可能有现代计算正弦函数值的公式(现在计算正弦函数值一般用泰勒级数展开,而泰勒级数展开需要用到$\pi$的值),甚至在他那个时代就连笔墨也没有,据我所知即使是后来的祖冲之推算圆周率时,唯一的计算工具也只是现在称为“算筹”的小棍。不过刘徽还是凭借着超强的毅力,利用递推的方法逐步求圆周率。

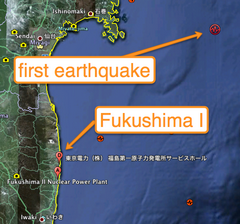

【福岛核电站】“最坏情况”有多坏?

By 苏剑林 | 2011-03-20 | 26291位读者 | 引用科学空间:2011年4月重要天象

By 苏剑林 | 2011-04-04 | 28271位读者 | 引用《教材如何写》:我们需要怎样的数学教育?

By 苏剑林 | 2011-04-16 | 73335位读者 | 引用转载自:matrix67.com

注:这篇文章里有很多个人观点,带有极强的主观色彩。其中一些思想不见得是正确的,有一些话也是我没有资格说的。我只是想和大家分享一下自己的一些想法。大家记得保留自己的见解。也请大家转载时保留这段话。

我不是一个数学家。我甚至连数学专业的人都不是。我是一个纯粹打酱油的数学爱好者,只是比一般的爱好者更加执着,更加疯狂罢了。初中、高中一路保送,大学不在数学专业,这让我可以不以考试为目的地学习自己感兴趣的数学知识,让我对数学有如此浓厚的兴趣。从 05 年建立这个 Blog 以来,每看到一个惊人的结论或者美妙的证明,我再忙都会花时间把它记录下来,生怕自己忘掉。不过,我深知,这些令人拍案叫绝的雕虫小技其实根本谈不上数学之美,数学真正博大精深的思想我恐怕还不曾有半点体会。

我多次跟人说起,我的人生理想就是,希望有一天能学完数学中的各个分支,然后站在一个至高点,俯瞰整个数学领域,真正体会到数学之美。但是,想要实现这一点是很困难的。最大的困难就是缺少一个学习数学的途径。看课本?这就是我今天想说的——课本极其不靠谱。

达尔文的进化学说告诉我们,自然界总是在众多的生物中挑出最能够适应环境的物种,赋予它们更高的生存几率,久而久之,这些物种经过亿万年的“优胜劣汰”,进化成了今天的千奇百怪的生物。无疑,经过长期的选择,优良的形状会被累积下来,换句话讲,这些物种在某些环境适应能力方面已经达到最优或近乎最优的状态(又是一个极值问题了)。好,现在我们来考虑蘑菇。

蘑菇是一种真菌生物,一般生长在阴暗潮湿的环境中。喜欢湿润的它自然也不希望散失掉过多的水分,因此,它努力地调整自身的形状,使它的“失水”尽可能地少。假设单位面积的蘑菇的失水速度是一致的,那么问题就变成了使一个给定体积的立体表面积尽可能少的问题了。并且考虑到水平各向同性生长的问题,理想的蘑菇形状应该就是一个平面图形的旋转体。那么这个旋转体是什么呢?聪明的你是否想到了是一个球体(的一部分)呢?

我们经常听说牛顿力学、相对论力学、量子力学等物理名词,也不时会听到“理论力学”。其实,“理论力学”这个名词是不大妥当的,因为这很容易会让人误认为这是一种新的力学体系。而事实上,理论力学并不是像牛顿力学那样是一种力学体系,而是一种研究力学的方法,而研究的对象在多数情况下依然是经典力学(翻开任意一本《理论力学》教程都不难发现这一点)。简单来讲,它把牛顿时代用微积分来研究力学的方法转变为了“变分”,变“常微分”为“偏微分”。看上去这有点“化简为繁”,但事实上这样的一个转变却带来了力学研究的一个巨大的飞跃。

说到这里,也许有的读者会感到害怕了:这里边肯定又涉及了各种高深莫测的高等数学方法,我们只能望而却步。的确,理论力学中的方法很是深奥,纵使是一个优秀的大学数理本科生,也可能要花上一年多时间才能学完一本《理论力学》。可是,通过最小作用量原理的方法去研究物理又显得如此地诱人。难道像我们这些初级人士就无法亲身体验理论力学方法给我们带来的巨大便利和不一样的体验了吗?

我们在研究地球附近的小天体运动时,如果把天体和地球看作一个二体系统,那最多只能算上一个零级近似,如果使用“地球+月球+小天体”组成的圆形限制性三体问题模型,那可以算上一个二级近似了。那么,一级近似又是什么了。BoJone认为,它就是本文将要讲的“双固定引力中心问题”了,也叫“双不动中心问题”,英文名是two fixed-center problem。这是一种特殊的限制性三体问题。在这个三体系统中,两个主天体(或称有限质量天体)固定不动,第三个小天体在两个固定的主天体吸引下运动。欧拉、拉格朗日、勒让德、雅可比等人很早就研究过这个问题。其中,欧拉最先成功地求出了这个系统的积分。[引用]

另外,双固定引力中心问题还有另外一个应用,在研究人造卫星的运动时,可以只考虑地球引力,但是由于地球不是完美的球体,把其看成一个质点其实不十分精确,要是把它拆分为两个引力源,就可以很大程度上提高精确度。毕竟双固定引力中心问题是完全可以积分的,可以作为一个比较好的中间轨道(介乎圆锥曲线和精确轨道之间的)。

最近评论