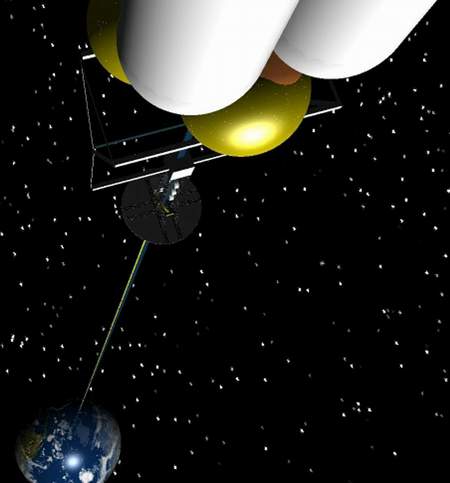

未来的天地枢纽——太空天梯

By 苏剑林 | 2010-10-22 | 25051位读者 | 引用漫话

BoJone认为,科学的意义并非在于无休止地计算,而是利用有限的科学理论来解释尽可能多的自然、生活现象。正因如此,科学家们追求和谐、简洁、优美的科学理论。科学就是想方设法地把未知变成已知,并在此基础上进一步发展。

随着媒体技术的发展,我们接触信息的渠道越来越多。每每我们从互联网或报纸上看到一则科学新闻时,我们几乎都会为之兴奋。但是,外行看热闹,内行看门道。对于真正热爱科学的朋友来说,也许会更加感兴趣新闻内容的来由。也就是说,我们希望进一步了解结论是怎样得出来的——哪怕只是在很浅的层面上认识。

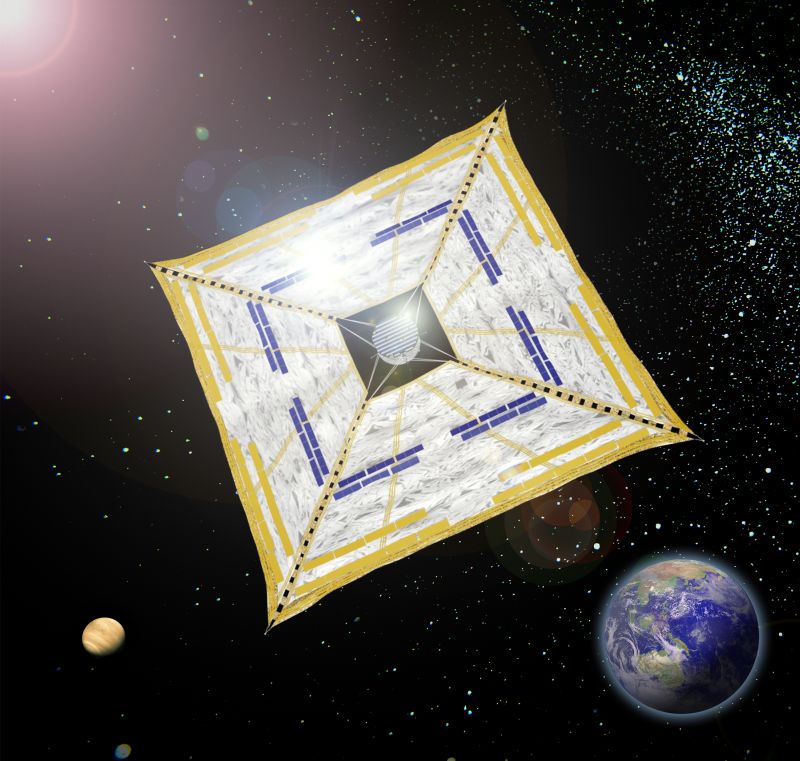

扬帆——在宇宙的海洋中航行

By 苏剑林 | 2010-10-24 | 23220位读者 | 引用意犹未尽——继续光学曲线

By 苏剑林 | 2010-11-13 | 55105位读者 | 引用《自然极值》系列——4.费马点问题

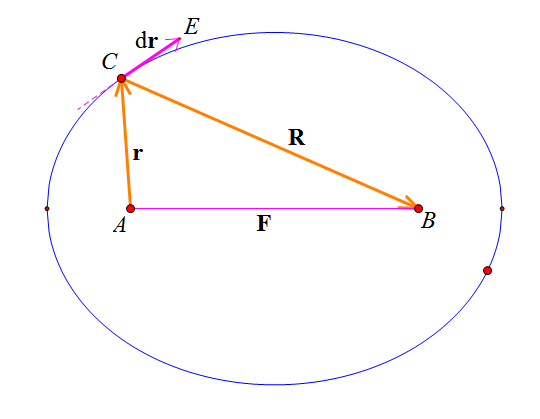

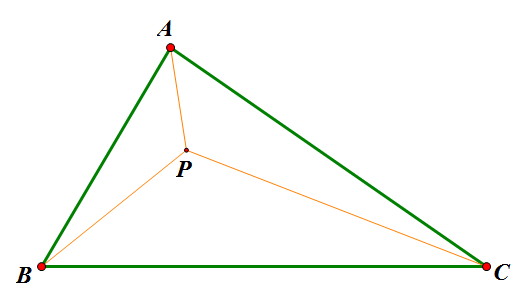

By 苏剑林 | 2010-11-28 | 92444位读者 | 引用通过上面众多的文字描述,也许你还不大了解这两个原理有何美妙之处,也或者你已经迫不及待地想去应用它们却不知思路。为了不至于让大家产生“审美疲劳”,接下来我们将试图利用这两个原理对费马点问题进行探讨,看看原理究竟是怎么发挥作用的。运用的关键在于:如何通过适当的变换将其与光学或势能联系起来。

传统费马点问题是指在ΔABC中寻找点P,使得$AP+BP+CP$最小的问题;而广义的费马点则改成使$k_1 AP+k_2 BP+k_3 CP$最小。这是很具有现实意义的,是“在三个村庄之间建立一个中转站,如何才能使运送成为最低”之类的最优问题。我们将从光学和势能两个角度对这个问题进行探讨(也许有的读者已经阅读过了利用重力的原理来求解费马点,但是我想光学的方法依然会是你眼前一亮的。)

科学空间:2010年12月重要天象

By 苏剑林 | 2010-12-04 | 20773位读者 | 引用从2007年初到今天,笔者编写的天象预报已经陪伴了大家四年。如今又是一年即将过去,就让笔者以回顾今年的精彩天象的方式作为本期的幵篇。虽然缺少了在我国境内可观测的日全食,但今年天象的精彩程度毫不逊于前两年。1月15日的日环食再次掀起了一股天文热,我国环食带内大部分地区的观测也非常成功。希望12月的月全食发生时东北地区的天气可以一如既往地天随人愿。暑期的英仙座流星雨依旧表现抢眼,相信大家必然对年末的双子座流星雨充满了期待。此外,6月26日的月偏食和8月中旬的四星伴月或许也给您留下了深刻的印象。彗星方面,非周期彗星C2009 R1相当惊艳,不但亮度一度达4等左右,在许多爱好者拍摄的照片中两条彗尾也清晰可见。10月103P彗星经过近日点,也达到了肉眼可见的亮度,但彗尾很不明显。总之,2010年不乏颇具看点的精彩天象,作为天文爱好者的你一定是收获颇丰。接下来,我们就来看看2010年最后一个月即将发生的精彩天象吧。

《自然极值》系列——5.最速降线的故事

By 苏剑林 | 2010-12-09 | 75326位读者 | 引用如果说前面关于这个系列的内容还不能使得读者您感到痛快,那么接下来要讲述的最速降线和悬链线问题也许能够满足你的需要。不过在进入对最速降线问题的理论探讨之前,我们先来讲述一个发生在17世纪的激动人心的数学竞赛的故事。我相信,每一个热爱数学和物理的朋友,都将会为其所振奋,为其所感动。里边渗透的,不仅仅是一次学术的竞争,更是一代又一代的人对真理的追求与探路的不懈精神。

(以下内容来源于网络,科学空间整理)

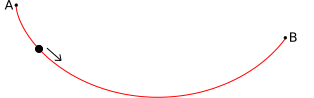

意大利科学家伽利略在1630年提出一个分析学的基本问题── “一个质点在重力作用下,从一个给定点A到不在它垂直下方的另一点B,如果不计摩擦力,问沿着什么曲线滑下所需时间最短。”这算是这个著名问题的起源了(为什么别人没有想起这个问题呢?所以说大科学家的素质就是思考、创新,要有思想,人没有思想,就和行尸走肉没有什么区别)。可惜的是伽利略说这曲线是圆,但这却是一个错误的答案。

今天上体育课的时候,BoJone与同学们正兴致勃勃地打着篮球,不料临近下课之时,同学猛一击(当然只是无意摩擦,没有恶意),我感到一阵猛疼——眼角处的肉破裂了!开始的一分钟内不停流血,奇怪的是到了校医室之后血就止住了(还没有经过任何处理,只是一直按住)。本以为只是小伤,简单处理就好,谁知校医说需要到外边的医院缝针,否则可能留疤毁容!!

既然如此严重,无奈只能服从了,简单处理伤口后就和母亲一起到了医院,缝了两针。由于接下来两天都得去医院消毒清洗伤口,所以干脆就请假回家了,周一再上学吧(貌似我在学校也仅仅是自学,没有多大区别^_^)...不过从受伤到现在,我还没有机会看到我的伤口究竟咋样...

《自然极值》系列——6.最速降线的解答

By 苏剑林 | 2010-12-10 | 66646位读者 | 引用通过上一小节的小故事,我们已经能够基本了解最速降线的内容了,它就是要我们求出满足某一极值条件的一个未知函数,由于函数是未知的,因此这类问题被称为“泛分析”。其中还谈到,伯努利利用费马原理巧妙地得出了答案,那么我们现在就再次回顾历史,追寻伯努利的答案,并且寻找进一步的应用。

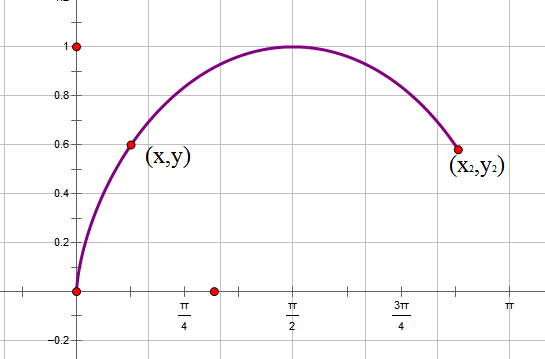

为了计算方便,我们把最速降线倒过来,把初始点设置在原点。在下落过程中,重力势能转化为动能,因此,在点(x,y)处有$\frac{1}{2} mv^2=mgy\Rightarrow v=\sqrt{2gy}$,由于纯粹为了探讨曲线形状,所以我们使g=0.5,即$v=\sqrt{y}$。在点(x,y)处所走的路程为$ds=\sqrt{dy^2+dx^2}=\sqrt{\dot{y}^2+1}dx$,所以时间为$dt=\frac{ds}{v}=\frac{\sqrt{\dot{y}^2+1}dx}{\sqrt{y}}$,于是最速降线问题就是求使$t=\int_0^{x_2} \frac{\sqrt{\dot{y}^2+1}dx}{\sqrt{y}}$最小的函数。

最近评论