无监督语义相似度哪家强?我们做了个比较全面的评测

By 苏剑林 | 2021-04-11 | 163494位读者 | 引用一月份的时候,笔者写了《你可能不需要BERT-flow:一个线性变换媲美BERT-flow》,指出无监督语义相似度的SOTA模型BERT-flow其实可以通过一个简单的线性变换(白化操作,BERT-whitening)达到。随后,我们进一步完善了实验结果,写成了论文《Whitening Sentence Representations for Better Semantics and Faster Retrieval》。这篇博客将对这篇论文的内容做一个基本的梳理,并在5个中文语义相似度任务上进行了补充评测,包含了600多个实验结果。

方法概要

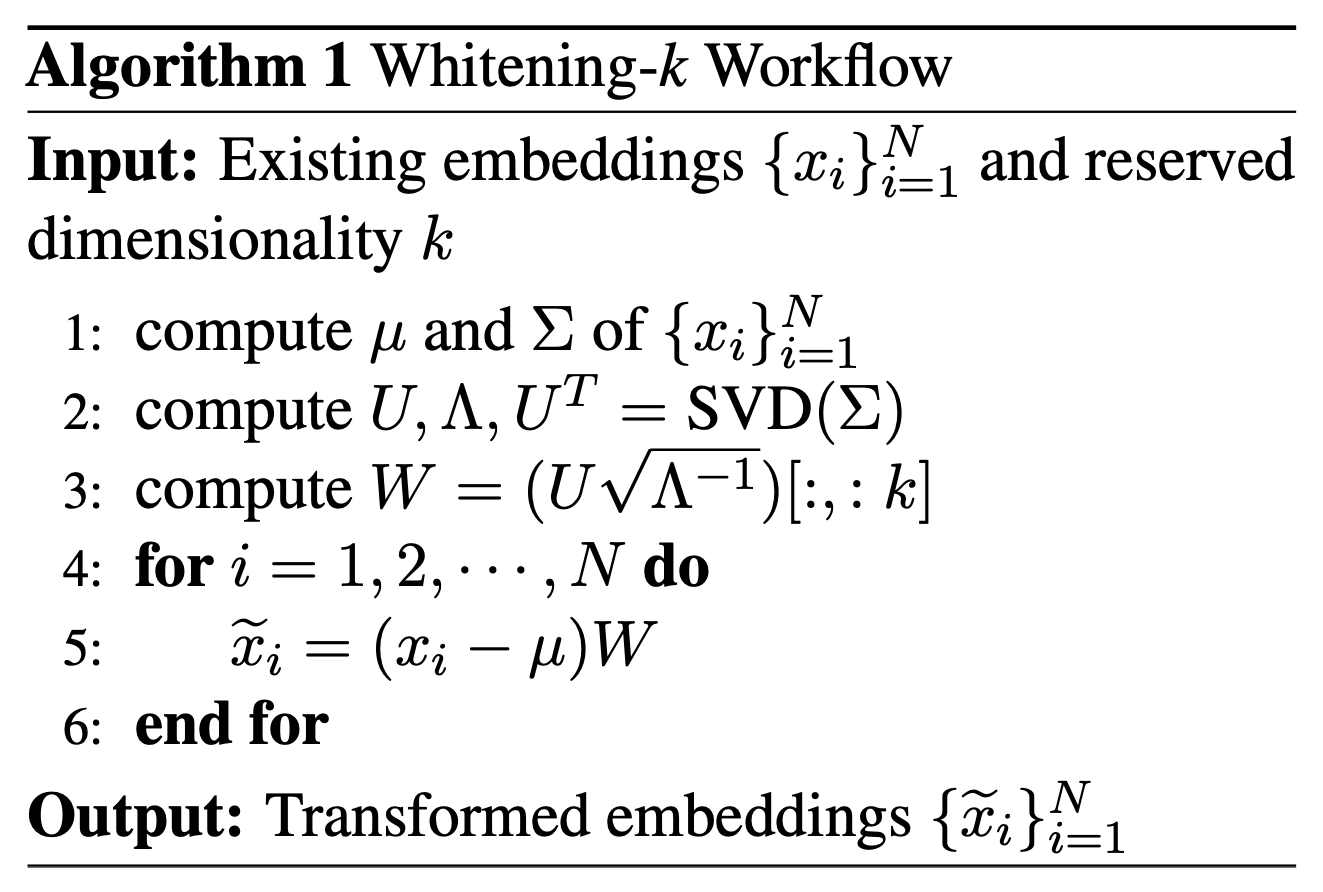

BERT-whitening的思路很简单,就是在得到每个句子的句向量$\{x_i\}_{i=1}^N$后,对这些矩阵进行一个白化(也就是PCA),使得每个维度的均值为0、协方差矩阵为单位阵,然后保留$k$个主成分,流程如下图:

Transformer升级之路:3、从Performer到线性Attention

By 苏剑林 | 2021-04-22 | 64547位读者 | 引用看过笔者之前的文章《线性Attention的探索:Attention必须有个Softmax吗?》和《Performer:用随机投影将Attention的复杂度线性化》的读者,可能会觉得本文的标题有点不自然,因为是先有线性Attention然后才有Performer的,它们的关系为“Performer是线性Attention的一种实现,在保证线性复杂度的同时保持了对标准Attention的近似”,所以正常来说是“从线性Attention到Performer”才对。

然而,本文并不是打算梳理线性Attention的发展史,而是打算反过来思考Performer给线性Attention所带来的启示,所以是“从Performer到线性Attention”。

激活函数

线性Attention的常见形式是

\begin{equation}Attention(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V})_i = \frac{\sum\limits_{j=1}^n \text{sim}(\boldsymbol{q}_i, \boldsymbol{k}_j)\boldsymbol{v}_j}{\sum\limits_{j=1}^n \text{sim}(\boldsymbol{q}_i, \boldsymbol{k}_j)} = \frac{\sum\limits_{j=1}^n \phi(\boldsymbol{q}_i)^{\top} \varphi(\boldsymbol{k}_j)\boldsymbol{v}_j}{\sum\limits_{j=1}^n \phi(\boldsymbol{q}_i)^{\top} \varphi(\boldsymbol{k}_j)}\end{equation}

Transformer升级之路:4、二维位置的旋转式位置编码

By 苏剑林 | 2021-05-10 | 130719位读者 | 引用在之前的文章《Transformer升级之路:2、博采众长的旋转式位置编码》中我们提出了旋转式位置编码RoPE以及对应的Transformer模型RoFormer。由于笔者主要研究的领域还是NLP,所以本来这个事情对于笔者来说已经完了。但是最近一段时间,Transformer模型在视觉领域也大火,各种Vision Transformer(ViT)层出不穷,于是就有了问题:二维情形的RoPE应该是怎样的呢?

咋看上去,这个似乎应该只是一维情形的简单推广,但其中涉及到的推导和理解却远比我们想象中复杂,本文就对此做一个分析,从而深化我们对RoPE的理解。

二维RoPE

什么是二维位置?对应的二维RoPE又是怎样的?它的难度在哪里?在这一节中,我们先简单介绍二维位置,然后直接给出二维RoPE的结果和推导思路,在随后的几节中,我们再详细给出推导过程。

关于维度公式“n > 8.33 log N”的可用性分析

By 苏剑林 | 2021-09-27 | 45824位读者 | 引用在之前的文章《最小熵原理(六):词向量的维度应该怎么选择?》中,我们基于最小熵思想推导出了一个词向量维度公式“$n > 8.33\log N$”,然后在《让人惊叹的Johnson-Lindenstrauss引理:应用篇》中我们进一步指出,该结果与JL引理所给出的$\mathcal{O}(\log N)$是吻合的。

既然理论上看上去很完美,那么自然就有读者发问了:实验结果如何呢?8.33这个系数是最优的吗?本文就对此问题的相关内容做一个简单汇总。

词向量

首先,我们可以直接,当$N$为10万时,$8.33\log N\approx 96$,当$N$为500万时,$8.33\log N\approx 128$。这说明,至少在数量级上,该公式给出的结果是很符合我们实际所用维度的,因为在词向量时代,我们自行训练的词向量维度也就是100维左右。可能有读者会质疑,目前开源的词向量多数是300维的,像BERT的Embedding层都达到了768维,这不是明显偏离了你的结果了?

我们可以无损放大一个Transformer模型吗(一)

By 苏剑林 | 2021-06-02 | 66099位读者 | 引用看了标题,可能读者会有疑惑,大家不都想着将大模型缩小吗?怎么你想着将小模型放大了?其实背景是这样的:通常来说更大的模型加更多的数据确实能起得更好的效果,然而算力有限的情况下,从零预训练一个大的模型时间成本太大了,如果还要调试几次参数,那么可能几个月就过去了。

这时候“穷人思维”就冒出来了(土豪可以无视):能否先训练一个同样层数的小模型,然后放大后继续训练?这样一来,预训练后的小模型权重经过放大后,就是大模型一个起点很高的初始化权重,那么大模型阶段的训练步数就可以减少了,从而缩短整体的训练时间。

那么,小模型可以无损地放大为一个大模型吗?本文就来从理论上分析这个问题。

含义

有的读者可能想到:这肯定可以呀,大模型的拟合能力肯定大于小模型呀。的确,从拟合能力角度来看,这件事肯定是可以办到的,但这还不是本文关心的“无损放大”的全部。

UniVAE:基于Transformer的单模型、多尺度的VAE模型

By 苏剑林 | 2021-06-29 | 83351位读者 | 引用bert4keras在手,baseline我有:CLUE基准代码

By 苏剑林 | 2021-10-31 | 87744位读者 | 引用CLUE(Chinese GLUE)是中文自然语言处理的一个评价基准,目前也已经得到了较多团队的认可。CLUE官方Github提供了tensorflow和pytorch的baseline,但并不易读,而且也不方便调试。事实上,不管是tensorflow还是pytorch,不管是CLUE还是GLUE,笔者认为能找到的baseline代码,都很难称得上人性化,试图去理解它们是一件相当痛苦的事情。

所以,笔者决定基于bert4keras实现一套CLUE的baseline。经过一段时间的测试,基本上复现了官方宣称的基准成绩,并且有些任务还更优。最重要的是,所有代码尽量保持了清晰易读的特点,真·“Deep Learning for Humans”。

代码简介

下面简单介绍一下该代码中各个任务baseline的构建思路。在阅读文章和代码之前,请读者自行先观察一下每个任务的数据格式,这里不对任务数据进行详细介绍。

用开源的人工标注数据来增强RoFormer-Sim

By 苏剑林 | 2021-07-19 | 159465位读者 | 引用大家知道,从SimBERT到SimBERTv2(RoFormer-Sim),我们算是为中文文本相似度任务建立了一个还算不错的基准模型。然而,SimBERT和RoFormer-Sim本质上都只是“弱监督”模型,跟“无监督”类似,我们不能指望纯弱监督的模型能达到完美符合人的认知效果。所以,为了进一步提升RoFormer-Sim的效果,我们尝试了使用开源的一些标注数据来辅助训练。本文就来介绍我们的探索过程。

有的读者可能想:有监督有啥好讲的?不就是直接训练么?说是这么说,但其实并没有那么“显然易得”,还是有些“雷区”的,所以本文也算是一份简单的“扫雷指南”吧。

前情回顾

笔者发现,自从SimBERT发布后,读者问得最多的问题大概是:

为什么“我喜欢北京”跟“我不喜欢北京”相似度这么高?它们不是意思相反吗?

最近评论