农村的一个习俗就是孩子上大学了,一般要摆个大学酒,请亲朋好友们一起庆祝一番,说是光宗耀祖等等。那仪式好比婚礼仪式那样隆重......

这几天都是同学们摆大学酒的日子,10号去了东城镇喝老朱的大学酒,还要麻烦老朱他们免费接送,真的有点过意不去呀;11号是我自己的大学酒,叫了一群同学来,最后到场的有二十五个^_^,大家一起在村子礼堂二楼“包场”;12号是大宇和芬姐的,两边都答应了,所以中午去大宇那儿吃了一顿,下午去芬姐那玩了一番......

其实,于我们而言,大学酒就是一场同学们的聚会,藉着这个契机,我们昔日的同窗好友聚在一起,回忆过去,畅谈未来,讲述着我们那说不尽的友谊。我是很庆幸的一个人,三天四个人的大学酒都有我的参与,这至少给了我一些鼓励,这说明我的人际关系还不坏。谢谢邀请我的朋友们。也许很快我们就要真正地各分东西了,但是我相信,很多东西依然会存在我们的心中,那就像一条纽带,将我们紧紧联系在一起,如同天涯咫尺一般。

我相信,有很多地久天长的东西。

大学酒:

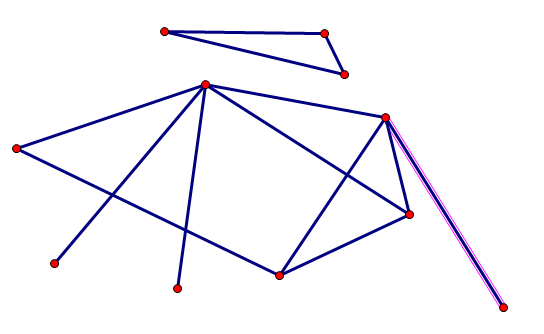

军训中的数学——握手奇数次的人数

By 苏剑林 | 2012-09-22 | 27611位读者 | 引用军训是比较辛苦,可是总有一些无聊的时刻。比如我们每次集合后的第一件事基本上都是站军姿,少则五分钟,长则二三十分钟,在这段时间里,头脑总得找点东西想才行,不然一动不动的,非常难熬。我就是在军训那些无聊的时刻里通过想数学问题来度过的。比如一有空余时间,我的头脑就浮现着级数$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{p}$、哥德巴赫猜想、稳定性问题啦等等,并不是说要做出什么大发现,只是为了渡过无聊时间,也是对自己的思维能力和想象能力的锻炼吧。

之前提到过,昨天我们的“格斗方阵”去大学城表演了。在去大学城的过程中,我的一位“战友”问了我一个这样的问题:

在一个相互握手的人群中,握手奇数次的人总是有偶数个。每两个人可以握多于一次的手

他还说这是爱因斯坦提问的。这可把我的兴致给调动起来了。(后来我在网上搜索,却发现不了这个问题跟爱因斯坦的任何联系...)下边是我的颇有戏剧性的思考过程。

均值不等式的两个巧妙证明

By 苏剑林 | 2012-09-26 | 55706位读者 | 引用记得几年前,BoJone提供过一个证明均值不等式(代数—几何平均不等式)的方法,但是其中的证明有点长,有点让人眼花缭乱的感觉(虽然里边的思想还是挺简单的)。昨天在上《数学分析》课程的时候,老师讲到了这个不等式,也讲了他的证明,用的是数学归纳法,感觉还是没有那种简洁美和巧妙美。但这让我回想起了之前我研究过的两种巧妙证明方法,可是在昨天划了一整天,都没有把这两种方法回忆起来。直到今天才回想起来,所以就放在这里与大家分享,同时也作备忘之用。

对于若干个非负数$x_i$,我们有

$$\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 ... x_n}$$

记为$A_n \geq G_n$

证明1:数学归纳法

这个方法不算简单,但是非常巧妙,它从n递推到n+1的过程让人拍案叫绝。用数学归纳法证明詹森不等式也是同样的递推思路,而均值不等式不过是詹森不等式的一个特例而已。

假设$A_n \geq G_n$成立,要证$A_{n+1} \geq G_{n+1}$。我们有

$$\begin{aligned}&2n A_{n+1}=(n+1)A_{n+1}+(n-1)A_{n+1} \\

=&[x_1 + x_2 +...+x_n]+[x_{n+1}+(n-1)A_{n+1}] \\

\geq &nG_n+n(x_{n+1}\cdot A_{n+1}^{n-1})^{\frac{1}{n}} \\

\geq &2n(G_{n+1}^{n+1}\cdot A_{n+1}^{n-1})^{\frac{1}{2n}}\end{aligned}$$

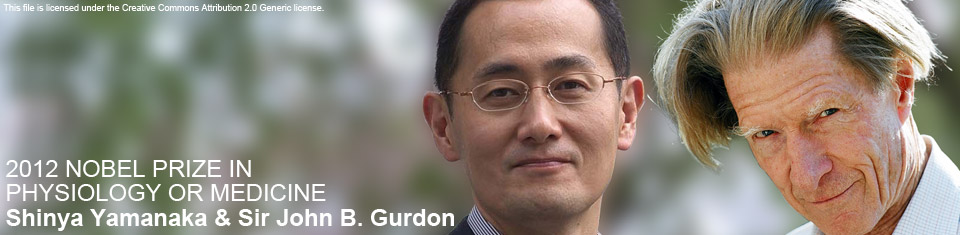

2012诺贝尔奖...

By 苏剑林 | 2012-10-11 | 39220位读者 | 引用又是一年诺奖公布时......每年的这个时候,诺贝尔奖又会被热门地提及到,现在三个自然科学方面的奖项都已经公开了。简略收集如下:

诺贝尔生理学或医学奖

京都大学物质-细胞统合系统据点iPS细胞研究中心主任长山中伸弥(Shinya Yamanaka)、英国发育生物学家约翰-戈登因(John B. Gurdon)。

原因:在细胞核重新编程研究领域的杰出贡献而获奖。所谓细胞核重编程即将成年体细胞重新诱导回早期干细胞状态,以用于形成各种类型的细胞,应用于临床医学。细胞核重编程指细胞内的基因表达由一种类型变成另一种类型。通过这一技术,可在同一个体上将较容易获得的细胞(如皮肤细胞)类型转变成另一种较难获得的细胞类型(如脑细胞)。这一技术的实现将能避免异体移植产生的排异反应。

《新理解矩阵2》:矩阵是什么?

By 苏剑林 | 2012-10-31 | 39532位读者 | 引用上一篇文章中我从纯代数运算的角度来讲述了我对矩阵的一个理解,可以看到,我们赋予了矩阵相应的运算法则,它就在代数、分析等领域显示出了巨大作用。但是纯粹的代数是不足够的,要想更加完美,最好是找到相应的几何对象能够与之对应,只有这样,我们才能够直观地理解它,以达到得心应手的效果。

几何理解

我假设读者已经看过孟岩的《理解矩阵》三篇文章,所以更多的细节我就不重复了。我们知道,矩阵A

$$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$$

事实上由两个向量$[a_{11},a_{21}]^T$和$[a_{12},a_{22}]^T$(这里的向量都是列向量)组成,它描述了一个平面(仿射)坐标系。换句话说,这两个向量其实是这个坐标系的两个基,而运算$y=Ax$则是告诉我们,在$A$这个坐标系下的x向量,在$I$坐标系下是怎样的。这里的$I$坐标系就是我们最常用的直角坐标系,也就是说,任何向量(包括矩阵里边的向量),只要它前面没有矩阵作用于它,那么它都是在直角坐标系下度量出来的。

王骁威:勇敢的追梦者

By 苏剑林 | 2012-11-06 | 42975位读者 | 引用破解数学猜想

今天在看《广州日报》时,偶然发现了一个不曾听闻的名字——王骁威。

他,跟我一样是一个90后,是韶关学院的大四学生,而现在,他多了一点名头:“仅用1表示数问题中的素数猜想”这一难题的破解者。

“仅用1表示数问题中的素数猜想”出现在加拿大数学家Richard K·Guy的著作《数论中未解决的问题》中,是上世纪50年代,加拿大数学家Richard K·Guy提出一个数论猜想:对于给定的素数p,$f(p)=f(p-1)+1$是否能成立。其中,“仅用1表示数”指的是只用1通过加法和乘法以及括号来表示自然数,对于给定的自然数n,用1来表示时,1的最少个数记为$f(n)$。据说在之前就有诸多数学家论证过,在3亿之前的素数里,上述猜想是成立的。

但是王骁威通过举出反例证否了这个命题,他指出p=353942783时这个公式并不成立。他是经过四个月的钻研,王骁威运用集合论的运算、分析、优化,才成功发现这个猜想的反例的。发现反例之后,王骁威陷入兴奋,把整理成的报告寄给国内几家杂志社,结果却令他失望,几家杂志社对他的论文均不感兴趣。“我也怀疑过自己的努力是否值得,但对数学的强烈兴趣让我坚持下来。”王骁威说自己将论文译成英文,英文名为《A counterexample to the prime conjecture of expressing numbers using just ones》(中文名为《仅用1表示数中素数猜想的一个反例》),投往全球最权威的数论杂志———美国艾斯维尔出版社的《Journal of Number Theory》(数论杂志),国外专家的青睐终于让他收获成功的喜悦,论文发表在杂志第133期(明年二月)上。数学大师丘成桐也通过邮件与王骁威交流,并对他表示肯定。

最近评论