警察捉贼,追牛问题,导弹跟踪

By 苏剑林 | 2010-11-06 | 56614位读者 | 引用王二小的牛跑了,当他发现时,牛在他正南方300米。且一直向正西方向匀速的跑,王二小立即追牛,他不是朝着一个固定的方向,而是每时每刻都朝着牛的方向跑,且速度是牛速度的4/3倍。当他追上牛时王二小共跑了多远?

问题分析

咋看起来,追牛和导弹是风牛马不相及的两件事:一个是生活小事,一个是物理问题,怎么能够扯到一块呢?

回想一下平时警察抓小偷的过程。警察不是物理学家,不会也可不能先去研究小偷的逃走路线函数,然后设计最小追赶时间的路程吧?那么,在不能预知小偷逃跑路线的前提下,警察要怎样捉小偷呢?很简单,盯死他!是的,只要你以更快的速度,一直朝着他跑,总能够追到的。继续联想下:要想用导弹跟踪摧毁一首敌舰,不也是只能够采用这种方式吗?回看文章开始的“追牛问题”,本质上不是一样的吗?以下是上海交大提出的导弹跟踪问题:

《自然极值》系列——6.最速降线的解答

By 苏剑林 | 2010-12-10 | 66700位读者 | 引用通过上一小节的小故事,我们已经能够基本了解最速降线的内容了,它就是要我们求出满足某一极值条件的一个未知函数,由于函数是未知的,因此这类问题被称为“泛分析”。其中还谈到,伯努利利用费马原理巧妙地得出了答案,那么我们现在就再次回顾历史,追寻伯努利的答案,并且寻找进一步的应用。

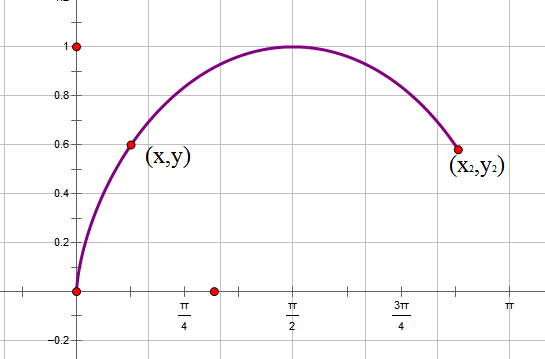

为了计算方便,我们把最速降线倒过来,把初始点设置在原点。在下落过程中,重力势能转化为动能,因此,在点(x,y)处有$\frac{1}{2} mv^2=mgy\Rightarrow v=\sqrt{2gy}$,由于纯粹为了探讨曲线形状,所以我们使g=0.5,即$v=\sqrt{y}$。在点(x,y)处所走的路程为$ds=\sqrt{dy^2+dx^2}=\sqrt{\dot{y}^2+1}dx$,所以时间为$dt=\frac{ds}{v}=\frac{\sqrt{\dot{y}^2+1}dx}{\sqrt{y}}$,于是最速降线问题就是求使$t=\int_0^{x_2} \frac{\sqrt{\dot{y}^2+1}dx}{\sqrt{y}}$最小的函数。

不可能事件——一道经典电磁感应题的错误

By 苏剑林 | 2011-01-09 | 45049位读者 | 引用历史上的谜案——刘徽有没有使用外推法?

By 苏剑林 | 2011-03-12 | 31923位读者 | 引用话说当年我国古代数学家刘徽创立“割圆术”计算圆周率的事迹,在今天已被不少学生知晓;虽不能说家喻户晓,但是也为各教科书以及老师津津乐道。和古希腊的“数学之神”阿基米德同出一辙,刘徽也是使用圆的内接、外切正多边形来逼近圆形的;不一样的是,刘徽使用的方法是计算半径为1的圆的内接、外切正多边形的面积,而阿基米德计算的则是直径为1的圆的内接、外切正多边形的周长。两者的计算效果有什么区别呢?其实阿基米德的方法应该更快一点,阿基米德算到正n边形所得到的值,相当于刘徽算到正2n边形了。

在此我们不再对两者的计算方法进行区分,因为两者的本质都是一样的。按照现代数学的写法,“割圆术”的理论依据是

$$lim_{n\to \infty} n \sin(\frac{\pi}{n})=\pi\tag{1}$$

当然,刘徽不可能有现代计算正弦函数值的公式(现在计算正弦函数值一般用泰勒级数展开,而泰勒级数展开需要用到$\pi$的值),甚至在他那个时代就连笔墨也没有,据我所知即使是后来的祖冲之推算圆周率时,唯一的计算工具也只是现在称为“算筹”的小棍。不过刘徽还是凭借着超强的毅力,利用递推的方法逐步求圆周率。

达尔文的进化学说告诉我们,自然界总是在众多的生物中挑出最能够适应环境的物种,赋予它们更高的生存几率,久而久之,这些物种经过亿万年的“优胜劣汰”,进化成了今天的千奇百怪的生物。无疑,经过长期的选择,优良的形状会被累积下来,换句话讲,这些物种在某些环境适应能力方面已经达到最优或近乎最优的状态(又是一个极值问题了)。好,现在我们来考虑蘑菇。

蘑菇是一种真菌生物,一般生长在阴暗潮湿的环境中。喜欢湿润的它自然也不希望散失掉过多的水分,因此,它努力地调整自身的形状,使它的“失水”尽可能地少。假设单位面积的蘑菇的失水速度是一致的,那么问题就变成了使一个给定体积的立体表面积尽可能少的问题了。并且考虑到水平各向同性生长的问题,理想的蘑菇形状应该就是一个平面图形的旋转体。那么这个旋转体是什么呢?聪明的你是否想到了是一个球体(的一部分)呢?

我们在研究地球附近的小天体运动时,如果把天体和地球看作一个二体系统,那最多只能算上一个零级近似,如果使用“地球+月球+小天体”组成的圆形限制性三体问题模型,那可以算上一个二级近似了。那么,一级近似又是什么了。BoJone认为,它就是本文将要讲的“双固定引力中心问题”了,也叫“双不动中心问题”,英文名是two fixed-center problem。这是一种特殊的限制性三体问题。在这个三体系统中,两个主天体(或称有限质量天体)固定不动,第三个小天体在两个固定的主天体吸引下运动。欧拉、拉格朗日、勒让德、雅可比等人很早就研究过这个问题。其中,欧拉最先成功地求出了这个系统的积分。[引用]

另外,双固定引力中心问题还有另外一个应用,在研究人造卫星的运动时,可以只考虑地球引力,但是由于地球不是完美的球体,把其看成一个质点其实不十分精确,要是把它拆分为两个引力源,就可以很大程度上提高精确度。毕竟双固定引力中心问题是完全可以积分的,可以作为一个比较好的中间轨道(介乎圆锥曲线和精确轨道之间的)。

看完了“双不动中心”问题,我们不妨再来看一个貌似简单一点的力学问题,在一个固定质点的引力吸引的基础上,增加一个恒力作用,研究这样的力场中小天体的运动。

咋看上去这个问题比“双不动中心”简单多了,至少运动方程也显得更简单:

$$\ddot{vec{r}}=-GM\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}+\vec{F}$$

其中$\vec{F}$是一个常向量。不过让人比较意外的是,这个问题本质上和“双不动中心”是一样的,它可以看作是双不动中心问题的一个极限情况。而且它们的解法也是惊人地相似,下面我们就来分析这一个过程。

首先很容易写出这个方程的能量守恒积分:

$$1/2 \dot{vec{r}}^2-GM\frac{1}{|\vec{r}|}-\vec{F}\cdot \vec{r}=h$$

最近评论