[问题解答]有多少位数字?

By 苏剑林 | 2013-02-21 | 16641位读者 | 引用解决完上一题《有多少个5?》后,子瑞表示看到一道类似的题目,当然,这道题比上一道难一些:

一个数,各个数字加起来等于900,乘以2后各个数字加起来还是等于900,已知这个数字只有3、4、5、6组成,请问满足条件的最大数与最小数的积有多少位数?

要解答这个问题,我们只需要知道最大数和最小数分别有多少位即可。因为最大数必然是6...3的形式,而最小数只能是3...6的形式,它们的位数之和就是所求的位数。

怎样比较两个数的大小呢?显然,在不同位数的数时,位数多的数要大,同样位数才从高到低逐位比较。因此,我们应当考虑位数的最大与最小。

纠缠的时空(三):长度收缩和时间延缓

By 苏剑林 | 2013-04-18 | 31441位读者 | 引用我们之前通过矩阵变换方式推导出了洛伦兹变换以及速度合成公式等结论,不得不说,矩阵推导方式有种引人入胜的魅力。今天,在讲述相对论(包括电动力学、广义相对论)的书籍里边,在数学形式上取而代之了张量这一工具,这实际上是对矩阵的一个推广(之前已经提到过,二阶张量相当于矩阵)。采用这样的形式在于它充分体现了相对论的对称和变换关系。本文将来谈及狭义相对论的一些基本结论,包括同时性、长度收缩、时间延缓等。

本文的光速$c=1$。

同时的相对性

在同一时空中,采取两个时空坐标进行洛伦兹变换,再作差,我们得到:

\begin{equation}\left[\begin{array}{c} \Delta x\\ \Delta t \end{array}\right]=\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}\left[\begin{array}{c c}1 & v\\ v & 1 \end{array}\right]\left[\begin{array}{c}\Delta x'\\ \Delta t' \end{array}\right]\end{equation}

《虚拟的实在(1)》——为什么需要场?

By 苏剑林 | 2013-05-24 | 42275位读者 | 引用这段时间我接触的物理学都是场论,从各种方面为广义相对论奠基。自我感觉,我的数学基础还算可以的,但是物理“底蕴”就不够了,通常是能够把物理理论的数学描述看懂,但是对每一步的物理基础和来源却不甚了解,真是“数学有余而物理不足”呀。陶醉在场论的海洋一段时间之后,对场论也有了个大概的印象。但是有一个最基础的问题,直到今天我才算是得到了比较满意的解答——为什么要引入场?

在传统的牛顿力学中并没有“场”这一概念,比如天体力学我们只需要考虑天体之间的相互作用力就可以完美解决很多问题,根本不需要场。估计广大读者首次接触到“场”的概念是在高中学习电学的时候,那时教科书给我们带来了电场、场线等诸多诡异的概念。事实上就是如此,可以这样说,历史上“场”是为了电磁学而诞生的——法拉第首次引入的场线具有独特的魅力。

农村的孩子免不了常做家务,当然我家也没有什么特别沉重的家务,通常都是扫地、做饭、洗菜这些简单的活儿。说到洗菜,洗完菜后总喜欢边放水边搅水,然后就在水面上形成一个颇为有趣的漩涡。现在我们从数学物理的角度来分析一下这个漩涡。

在讲洗手盆的漩涡之前,我们先来看一下一个比较类似的、更古老的问题——牛顿的旋转液面问题。牛顿假设有一个水桶(假设为圆柱形吧,但这不重要),水桶在绕自己的中轴线匀角速度旋转,直到桶内的水也随着匀角速度旋转(即水与水桶相对静止),此时水的液面形状是凹的,我们来看看该液面的形状。

牛顿的水桶

要分析形状,我们还要回顾之前提到过的流体静力学平衡:

http://kexue.fm/archives/1964/

[电子书]《最小作用量原理与物理学的发展》

By 苏剑林 | 2013-08-21 | 50389位读者 | 引用一个人的数学建模:碎纸复原

By 苏剑林 | 2013-09-22 | 40556位读者 | 引用笔者一直无心参加数学竞赛,主要原因是我喜欢能够持续深入地思考一个问题,而不想被竞赛的时间限制所束缚。我并不是一个机灵的人,因此很难有竞赛所需要的“灵光一现”。大概一个多星期前全国数学建模的预赛开始了,我也饶有兴致地关注了一下,并且留意到了B题这道有趣的题目——碎纸复原,然后就开始思考算法了。那时候应该是9月13日中午,我开始了一个人的数学建模,“一个人”并不是说我一个人就组成一支队了,而是我一个人自由高效地在构思算法、摸索代码,不为比赛,只为达到目的,那种兴奋一直持续到了当晚凌晨三点。

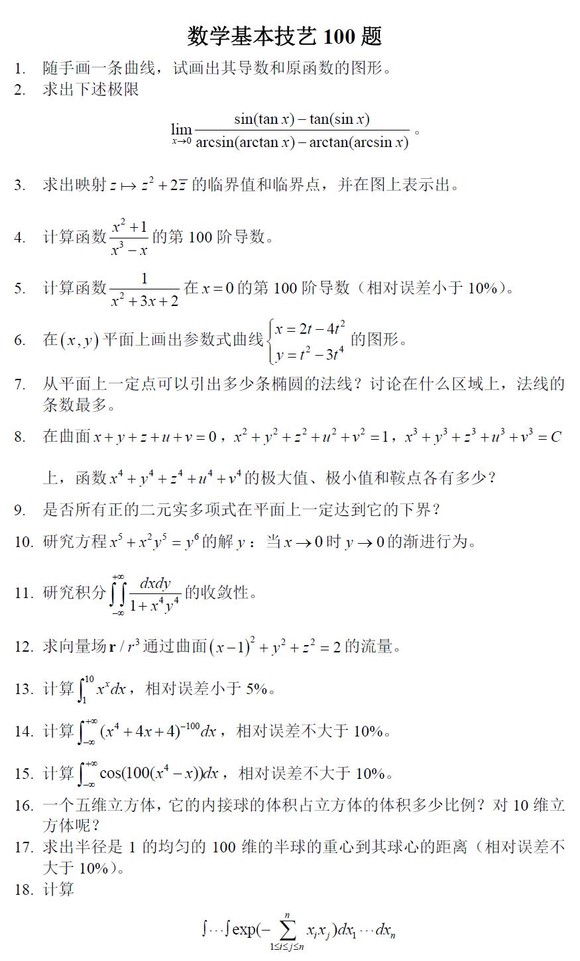

数学基本技艺(A Mathematical Trivium)

By 苏剑林 | 2013-09-26 | 25288位读者 | 引用这是Arnold给物理系学生出的基础数学题。原文是Arnold于1991年,在Russian Math Surveys 46:1(1991),271-278上发的一篇文章,英文名叫 A mathematical trivium,这篇文章是有个前言的,用两页纸的内容吐槽了1991年的学生数学学得很烂,尤其是物理系的。文后附了100道数学题,号称是物理系学生的数学底线。

这是给物理系出的数学题,所以和一般的数学竞赛题目不同,没太多证明题,主要就是计算和解模型,而且还有不少近似估算的,带有明显的物理风格。虽然作者说这是物理系学生数学的底线,但即使对于数学系的学生来说,这些题目还是有不少难度的。网络也有一些题目的答案,但是都比较零散。在这里与大家分享一下题目。什么时候有时间了,或者刚好碰到类似的研究,我也会把题目做做,与各位分享。希望有兴趣的朋友做了之后也把答案与大家交流呀。

求解微分方程的李对称方法(一)

By 苏剑林 | 2013-10-29 | 28774位读者 | 引用在这篇日志发表之前,科学空间在整个十月就只是在国庆期间发了一篇小感想,这是比较少见的。一个小原因是这学期社团(广播台)方面的活动有点多,当然这不是主要的,其实这个月我大多数课余时间放到了两件事情上:一是无线电路的入门,二就是本文所要讲的《求解微分方程的李对称方法》。

李对称方法主要是通过发现微分方程的对称性来求解微分方程。我首次接触到这个方法是在一本叫《微分方程与数学物理问题》的书上边,书中写得很清晰易懂,后来我还买了类似的《微分方程的对称与积分方法》,后者相对抽象一些,讨论也深入一些。在我目前发现的中文书籍中,这是唯一的两本以李对称方法求解微分方程为主题的书。这两本书还有一个共同特点,就是它们都是外国教材的翻译版。

最近评论