2012诺贝尔奖...

By 苏剑林 | 2012-10-11 | 39201位读者 | 引用又是一年诺奖公布时......每年的这个时候,诺贝尔奖又会被热门地提及到,现在三个自然科学方面的奖项都已经公开了。简略收集如下:

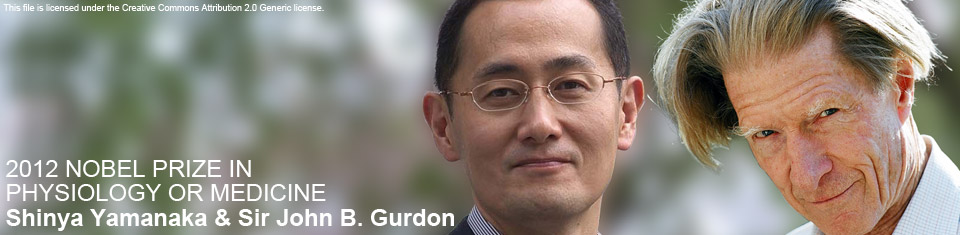

诺贝尔生理学或医学奖

京都大学物质-细胞统合系统据点iPS细胞研究中心主任长山中伸弥(Shinya Yamanaka)、英国发育生物学家约翰-戈登因(John B. Gurdon)。

原因:在细胞核重新编程研究领域的杰出贡献而获奖。所谓细胞核重编程即将成年体细胞重新诱导回早期干细胞状态,以用于形成各种类型的细胞,应用于临床医学。细胞核重编程指细胞内的基因表达由一种类型变成另一种类型。通过这一技术,可在同一个体上将较容易获得的细胞(如皮肤细胞)类型转变成另一种较难获得的细胞类型(如脑细胞)。这一技术的实现将能避免异体移植产生的排异反应。

中国第一个诺贝尔奖得主

By 苏剑林 | 2012-10-11 | 53701位读者 | 引用《环球科学》:超越费曼图

By 苏剑林 | 2012-11-26 | 20748位读者 | 引用虽然文章的大部分内容我都还无法弄懂,但是这里边讲述的振奋人心的内容让我决定把它转载过来。文章说,将大自然的各种力统一起来,或许没有物理学家原来所想的那么困难。

撰文∕ 伯尔尼(Zvi Bern)、狄克森(Lance J. Dixon)寇索尔(David A. Kosower)

翻译∕ 高涌泉(台湾大学物理系教授)

提供/ 科学人(Scientific American繁体中文版)

重点提要

物理学家对于粒子碰撞的了解,最近经历了一场宁静革命。知名物理学家费曼所引入的观念对于很多应用而言已到达极限。作者与合作者已经发展出新的方法。

物理学家利用新方法,可以更可靠地描述在大强子对撞机(LHC)那种极端条件下普通粒子的行为,这将帮助实验学家寻找新粒子与新作用力。

新方法还有更为深刻的应用:它让一种于1980年代被物理学家放弃的统一理论有了新生命,重力看起来像是双份的强核力一起作用。

春天某个晴朗的日子,本文作者狄克森从英国伦敦地铁的茂恩都站进入地铁,想前往希斯洛机场。伦敦地铁每天有300万名乘客,他瞧着其中一位陌生人,无聊地想着:这位老兄会从温布尔登站离开地铁的机率有多大?由于此人可能搭上任何一条地铁路线,所以该如何推算这个机率呢?他想了一会,领悟到这个问题其实跟粒子物理学家所面对的麻烦很像,那就是该如何预测现代高能实验中粒子碰撞的后果。

欧洲核子研究组织(CERN)的大强子对撞机(LHC)是这个时代最重要的探索实验;它让质子以近乎光速前进并相撞,然后研究碰撞后的碎片。我们知道建造对撞机及侦测器得用上最尖端的技术,然而较不为人知的是,解释侦测器的发现同样也是极为困难的挑战。乍看之下,它不应该那么困难才对,因为基本粒子的标准模型早已确立,理论学家也一直用此模型来预测实验的结果,而且理论预测所依赖的是著名物理学家费曼(Richard P. Feynman)早在60多年前就发展出来的计算技巧,每位粒子物理学家在研究生阶段都学过费曼的技巧;关于粒子物理的每本科普书、每篇科普文章,也都借用了费曼的概念。

《新理解矩阵1》:矩阵是什么?

By 苏剑林 | 2012-10-29 | 80463位读者 | 引用前边我承诺过会写一些关于自己对矩阵的理解。其实孟岩在《理解矩阵》这三篇文章中,已经用一种很直观的方法告诉了我们有关矩阵以及线性代数的一些性质和思想。而我对矩阵的理解,大多数也是来源于他的文章。当然,为了更好地理解线性代数,我还阅读了很多相关书籍,以求得到一种符合直觉的理解方式。孟岩的blog已经很久没有更新了,在此谨引用他的标题,来叙述我对矩阵的理解。

当然,我不打算追求那些空间、算子那些高抽象性的问题,我只是想发表一下自己对线性代数中一些常用工具的看法,比如说矩阵、行列式等。同时,文章命名为“理解矩阵”,也就是说这不是矩阵入门教程,而是与已经有一定的线性代数基础的读者一起探讨关于矩阵的其他理解方式,仅此而已。我估计基本上学过线性代数的读者都能够读懂这篇文章。

首先,我们不禁要追溯一个本源问题:矩阵是什么?

《新理解矩阵3》:行列式的点滴

By 苏剑林 | 2012-11-04 | 43171位读者 | 引用本文的最新版本位于:http://kexue.fm/archives/2208/

亲爱的读者朋友们,科学空间版的理解矩阵已经来到了BoJone认为是最激动人心的部分了,那就是关于行列式的叙述。这部分内容没有在孟岩的文章中被谈及到,是我自己结合了一些书籍和网络资源而得出的一些看法。其中最主要的书籍是《数学桥》,而追本溯源,促进我研究这方面的内容的是matrix67的那篇《教材应该怎么写》。本文包含了相当多的直观理解内容,在我看来,这部分内容也许不是正统的观点,但是至少在某种程度上能够促进我们对线性代数的理解。

大多数线性代数引入行列式的方式都是通过讲解线性方程组的,这种方式能够让学生很快地掌握它的计算,以及给出了一个最实际的应用(就是解方程组啦)。但是这很容易让读者走进一个误区,让他们认为线性代数就是研究解方程组的。这样并不能让读者真正理解到它的本质,而只有当我们对它有了一个直观熟练的感觉,我们才能很好地运用它。

行列式的出现其实是为了判断一个矩阵是否可逆的,它通过某些方式构造出一个“相对简单”的函数来达到这个目的,这个函数就是矩阵的行列式。让我们来反思一下,矩阵可逆意味着什么呢?之前已经提到过,矩阵是从一个点到另外一个点的变换,那么逆矩阵很显然就是为了把它变换回来。我们还说过,“运动是相对的”,点的变换又可以用坐标系的变换来实现。但是,按照我们的直觉,不同的坐标系除了有那些运算上的复杂度不同(比如一般的仿射坐标系计算点积比直角坐标系复杂)之外,不应该有其他的不同了,用物理的语言说,就是一切坐标系都是平权的。那么给出一个坐标系,可以自然地变换到另外一个坐标系,也可以自然地将它变换回来。既然矩阵是这种坐标系的一个描述,那么矩阵不可逆的唯一可能性就是:

这个$n$阶矩阵的$n$个列向量根本就构不成一个$n$维空间的坐标系。

王骁威:勇敢的追梦者

By 苏剑林 | 2012-11-06 | 42949位读者 | 引用破解数学猜想

今天在看《广州日报》时,偶然发现了一个不曾听闻的名字——王骁威。

他,跟我一样是一个90后,是韶关学院的大四学生,而现在,他多了一点名头:“仅用1表示数问题中的素数猜想”这一难题的破解者。

“仅用1表示数问题中的素数猜想”出现在加拿大数学家Richard K·Guy的著作《数论中未解决的问题》中,是上世纪50年代,加拿大数学家Richard K·Guy提出一个数论猜想:对于给定的素数p,$f(p)=f(p-1)+1$是否能成立。其中,“仅用1表示数”指的是只用1通过加法和乘法以及括号来表示自然数,对于给定的自然数n,用1来表示时,1的最少个数记为$f(n)$。据说在之前就有诸多数学家论证过,在3亿之前的素数里,上述猜想是成立的。

但是王骁威通过举出反例证否了这个命题,他指出p=353942783时这个公式并不成立。他是经过四个月的钻研,王骁威运用集合论的运算、分析、优化,才成功发现这个猜想的反例的。发现反例之后,王骁威陷入兴奋,把整理成的报告寄给国内几家杂志社,结果却令他失望,几家杂志社对他的论文均不感兴趣。“我也怀疑过自己的努力是否值得,但对数学的强烈兴趣让我坚持下来。”王骁威说自己将论文译成英文,英文名为《A counterexample to the prime conjecture of expressing numbers using just ones》(中文名为《仅用1表示数中素数猜想的一个反例》),投往全球最权威的数论杂志———美国艾斯维尔出版社的《Journal of Number Theory》(数论杂志),国外专家的青睐终于让他收获成功的喜悦,论文发表在杂志第133期(明年二月)上。数学大师丘成桐也通过邮件与王骁威交流,并对他表示肯定。

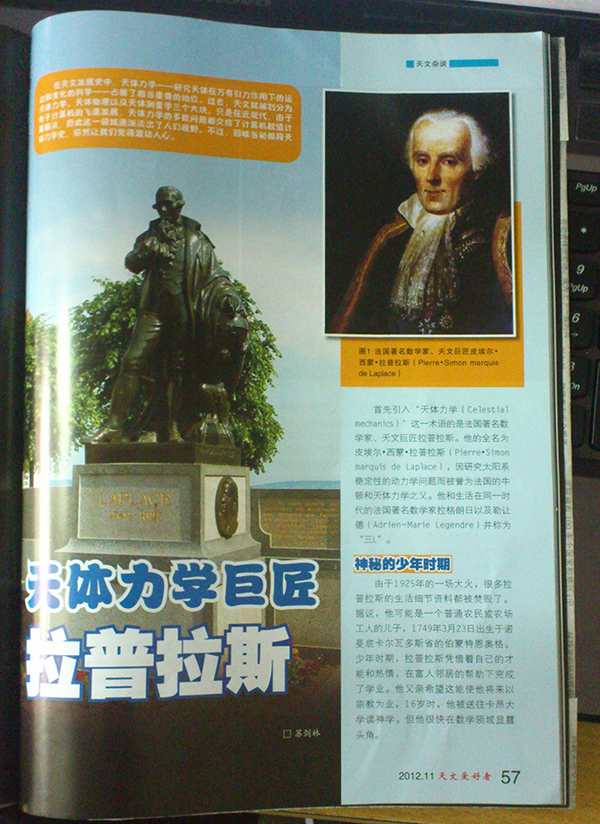

天体力学巨匠——拉普拉斯

By 苏剑林 | 2012-11-16 | 49331位读者 | 引用本文其实好几个月前就已经写好了,讲的是我最感兴趣的天体力学领域的故事,已经发表在2012年11月的《天文爱好者》上。

作为一本天文科普杂志,《天文爱好者》着眼于普及天文,内容偏向于有趣的天体物理等,比较少涉及到天体力学。事实上,在天文发展史中,天体力学——研究天体纯粹在万有引力作用下演化的科学——占据了相当重要的地位。过去,天文就被划分为天体力学、天体物理以及天体测量学三个大块。只是在近现代,由于电子计算机的飞速发展,天体力学的多数问题都交给了计算机数值计算解决,因此这一领域逐渐淡出了人们视野。不过,回味当初那段天体力学史,依然让我们觉得激动人心。

首先引入“天体力学(Celestial mechanics)”这一术语的是法国著名数学家、天文巨匠拉普拉斯。他的全名为皮埃尔?西蒙?拉普拉斯(Pierre?Simon marquis de Laplace),因研究太阳系稳定性的动力学问题被誉为法国的牛顿和天体力学之父。他和生活在同一时代的法国著名数学家拉格朗日以及勒让德(Adrien-Marie Legendre)并称为“三L”。

神秘的少年时期

由于1925年的一场大火,很多拉普拉斯的生活细节资料都丢失了。根据W. W. Rouse Ball的说法,他可能是一个普通农民或农场工人的儿子,1749年3月23日出生于诺曼底卡尔瓦多斯省的伯蒙特恩奥格。少年时期,拉普拉斯凭借着自己的才能和热情,在富人邻居的帮助下完成了学业。他父亲希望这能使他将来以宗教为业,16岁时,他被送往卡昂大学读神学。但他很快在数学上显露头角。

算子与线性常微分方程(上)

By 苏剑林 | 2012-11-30 | 44752位读者 | 引用简介

最近在学习量子力学的时候,无意中涉及到了许多矩阵(线性代数)、群论等知识,并且发现其中有不少相同的思想,其中主要是用算子来表示其对函数的作用和反作用。比如我们可以记$D=\frac{d}{dx}$,那么函数$f(x)$的导数就可以看作是算子D对它的一次作用后的结果,二阶导数则是作用了两次,等等。而反过来,$D^{-1}$就表示这个算子的反作用,它把作用后的函数(像)还原为原来的函数(原像),当然,这不是将求导算子做简单的除法,而是积分运算。用这种思想来解答线性微分方程,有着统一和简洁的美。

线性微分方程是求解一切微分方程的基础,一般来说它形式比较简单,多数情况下我们都可以求出它的通解。在非相对论性量子力学的薛定谔方程中,本质上就是在求解一道二阶偏线性微分方程。另一方面,在许多我们无法求解的非线性系统中,线性解作为一级近似,对于定性分析是极其重要的。

一阶线性常微分方程

这是以下所有微分方程求积的一个基础形式,即$\frac{dy}{dx}+g(x)y=f(x)$的求解。这是通过常数变易法来解答的,其思想跟天体力学中的“摄动法”是一致的,首先在无法求解原微分方程的时候,先忽略掉其中的一些小项,求得一个近似解。即我们先求解

$$\frac{dy}{dx}+g(x)y=0$$

最近评论