设想两个带有等量异号电荷的点电荷,它们之间的距离足够小,这样的一个模型被称为电偶极子(electric dipole)。我们研究电偶极子,主要是研究它在力学方面的性质。很多东西都可以用电偶极子来近似描述,比如一个小磁体周围的磁场,还有地球本身也可以近似看做一个偶极子来描述它的磁力情况,以及一些双原子分子的模型也被可以看做一个电偶极子模型,等等。在电偶极子模型中,两电荷的距离足够小,以至于我们忽略了一些关于距离的高次方项,只保留了线性部分,但对于物理探索来说,它已经足够精确,更重要的是,它足够简单,以至于我们可以容易把它清晰地描述出来。

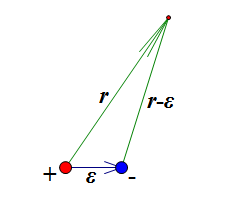

我们先来研究电偶极子产生的电势。设它们各自的电荷量为q和-q,两者距离为ε,根据库仑定律,一个点电荷产生的电势,正比于该电荷的电荷量,同时反比于到该点电荷的距离。那么,一个电偶极子产生的电势为

$U=C(\frac{q}{r}+\frac{-q}{|\vec{r}-\vec{\varepsilon}|})$————(1)

在上一篇文章中,我们已经得到了电偶极子的等势面和电场线方程,这应该可以让我们对电偶极子的力场情况有个大致的了解了。当然,我们还是希望能够求出在这样的一个受力情况下,一个带电粒子是如何运动的。简单起见,在下面的探讨中,我们假定带电粒子的质量和电荷量均为1,至于电荷的正负,可以通过改变在$U=-\frac{k \cos\theta}{r^2}$中的k值的正负来控制。我们使用的工具依旧是理论力学中的欧拉-拉格朗日方程。

也许不少读者始终对公式感到头疼,更不用说是博大精深的理论力学了。但是请相信我,如果你花一点点心思去弄懂用变分法研究力学(或其他物理系统,但我目前只会用于力学)的基本思路和步骤,那么对你的物理研究是大有裨益的。因为在我眼中,学习了一丁点的理论力学知识后,我看到的只有物理的简洁与和谐。有兴趣的朋友可以看看我的那几篇《自然极值》等相关文章。

首先写出动能的表达式:$T=\frac{1}{2} (\dot{r}^2+r^2 \dot{\theta}^2)$

还有势能:$U=-\frac{k \cos\theta}{r^2}$

开始学习数学软件Scilab

By 苏剑林 | 2012-09-28 | 41828位读者 | 引用其实很早之前我就想学习一款数学软件的使用,以前很感兴趣的是mathematica,也玩弄过一阵子,但毕竟在高中没有多大需要,也就没有坚持下来。更重要的是,这些软件都是要收费的。上了大学后,听了师兄姐对数学建模的讲述,发现他们基本上也是用mathematica或者matlab的,但这两个软件都是要收费的,我不大想用破解版本。既然我都已经用上了ubuntu了,那么我就该好好利用它。据说命令跟matlab很相似的软件是scilab,还有octave,不同的是这些都是开源免费的。

出于熟悉代码操作和数学软件编程的目的,我选择了学习scilab。虽然网上说octave与matlab的相似程度更高,但是我感觉scilab比octave用的更广一些,所以就用它。所谓“一理通百理明”,先专心学好一个。

下面是我编写的第一个scialb程序,利用威尔逊方法来进行素性测试。这个代码的主要目的是练习条件语句和循环语句,以及一些输出输入的技巧而已。程序本身比较丑陋。

//我的第一个scilab程序

//完成于2012.09.27

label1=['p:';]; //定义标签

B=x_mdialog(['本程序使用威尔逊方法判断进行素数测试。';'请输入要判断的数'],label1,['127';]); //输入框

p=evstr(B(1)); //提取输入框里边的数字进行赋值

i=1;

j=1;

q=p-1;

while i<q

j=j*i;

j=modulo(j,p);//这个是模函数。

i=i+1;

end

if j==1

messagebox(['这是一个素数';],['测试结果']); //输出,其中后边的“测试结果”是输入框的标题

else

messagebox(['这是一个合数';],['测试结果']);

end

相对论和量子力学的初探

By 苏剑林 | 2012-10-16 | 35868位读者 | 引用=====大学学习=====

上大学已经一个多月了,除去军训的两周和国庆放假的一周,到现在已经是第三周上课了。我是数学专业的,由于是那个勷勤创新班,它希望我们都向研究型数学的方向发展,所以给我们“更多的自由研究时间”,所以课程比一般的班还少一点。由于高中已经对高等数学有个大概的了解,所以一开始让很多同学都喊苦的数学分析、解析几何于我而言都还是比较容易接受的。但从另外一个角度上来讲,我感觉我学得快的原因,倒不全是以前的积累,而是因为个人的学习方式。我不喜欢跟着老师的步伐走,我喜欢而且需要深入地思考和理解一个问题,希冀达到一理通百理明的效果,而不是做完一题紧接着下一题。因为我认为这种竞赛式的学习不能给我们带来实质性的进步,而且有可能抹杀了我们的创造力。

没有应用的数学是很枯燥乏味的,数学不能脱离物理、化学等领域。当然“应用”这个词有很广泛的意思,它不一定在实际生活中起到了立竿见影的作用,而是所有在非数学领域中体现了数学之美的例子都可以叫做数学应用,或者有趣的数学。所以,在经历了一两周纯粹地研究数学之后,我感觉我不能再这样下去了,与其零散地涉猎各个方面的知识,倒不如现在开始就系统地学习一些学科以外的科学知识。于是,我决定重拾高中还没有完成的事情——学习相对论和量子力学——所谓现代物理的两大支柱。

证明光速不变的一个理想实验??

By 苏剑林 | 2012-10-18 | 67024位读者 | 引用在狭义相对论发表之前和之后,都有不少实验从不同角度论证了它的正确性。这些实验大多数是实际测量得出结果的,当然也存在着一些“理想实验”,这些实验只需要一定的逻辑推理,而实际上是无法完成的。下面就是我很久之前在某本书(很抱歉,我真的忘记书名了)看到的一个用来推翻光速可叠加的伽利略变换的理想实验。它只用寥寥几句,就好像已经证明了“c+c=c”(c是真空中的光速)的事实。可是“c+c=c”在狭义相对论上是作为原理出现的,是不可能通过逻辑推理来证明的。事实究竟如何?我们先来看这个实验。

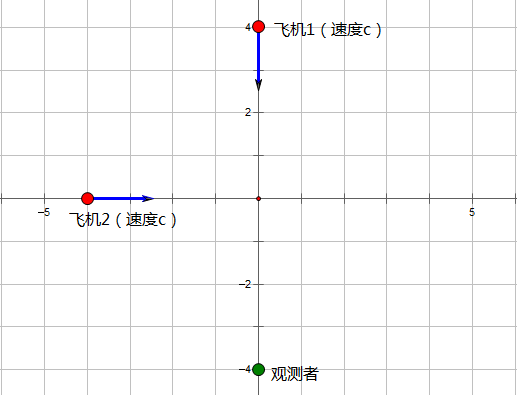

任意选定一个坐标原点。设想原点的正北方$c\cdot t_0$处有一架以光速$c$朝南运行的飞机1;原点的正西方$c\cdot t_0$处有一架以光速$c$朝东运行的飞机2。假设就这样匀速运动着,显然,$t_0$时间后,将会发生惨剧(飞机相撞)。

《新理解矩阵1》:矩阵是什么?

By 苏剑林 | 2012-10-29 | 80436位读者 | 引用前边我承诺过会写一些关于自己对矩阵的理解。其实孟岩在《理解矩阵》这三篇文章中,已经用一种很直观的方法告诉了我们有关矩阵以及线性代数的一些性质和思想。而我对矩阵的理解,大多数也是来源于他的文章。当然,为了更好地理解线性代数,我还阅读了很多相关书籍,以求得到一种符合直觉的理解方式。孟岩的blog已经很久没有更新了,在此谨引用他的标题,来叙述我对矩阵的理解。

当然,我不打算追求那些空间、算子那些高抽象性的问题,我只是想发表一下自己对线性代数中一些常用工具的看法,比如说矩阵、行列式等。同时,文章命名为“理解矩阵”,也就是说这不是矩阵入门教程,而是与已经有一定的线性代数基础的读者一起探讨关于矩阵的其他理解方式,仅此而已。我估计基本上学过线性代数的读者都能够读懂这篇文章。

首先,我们不禁要追溯一个本源问题:矩阵是什么?

《新理解矩阵3》:行列式的点滴

By 苏剑林 | 2012-11-04 | 43158位读者 | 引用本文的最新版本位于:http://kexue.fm/archives/2208/

亲爱的读者朋友们,科学空间版的理解矩阵已经来到了BoJone认为是最激动人心的部分了,那就是关于行列式的叙述。这部分内容没有在孟岩的文章中被谈及到,是我自己结合了一些书籍和网络资源而得出的一些看法。其中最主要的书籍是《数学桥》,而追本溯源,促进我研究这方面的内容的是matrix67的那篇《教材应该怎么写》。本文包含了相当多的直观理解内容,在我看来,这部分内容也许不是正统的观点,但是至少在某种程度上能够促进我们对线性代数的理解。

大多数线性代数引入行列式的方式都是通过讲解线性方程组的,这种方式能够让学生很快地掌握它的计算,以及给出了一个最实际的应用(就是解方程组啦)。但是这很容易让读者走进一个误区,让他们认为线性代数就是研究解方程组的。这样并不能让读者真正理解到它的本质,而只有当我们对它有了一个直观熟练的感觉,我们才能很好地运用它。

行列式的出现其实是为了判断一个矩阵是否可逆的,它通过某些方式构造出一个“相对简单”的函数来达到这个目的,这个函数就是矩阵的行列式。让我们来反思一下,矩阵可逆意味着什么呢?之前已经提到过,矩阵是从一个点到另外一个点的变换,那么逆矩阵很显然就是为了把它变换回来。我们还说过,“运动是相对的”,点的变换又可以用坐标系的变换来实现。但是,按照我们的直觉,不同的坐标系除了有那些运算上的复杂度不同(比如一般的仿射坐标系计算点积比直角坐标系复杂)之外,不应该有其他的不同了,用物理的语言说,就是一切坐标系都是平权的。那么给出一个坐标系,可以自然地变换到另外一个坐标系,也可以自然地将它变换回来。既然矩阵是这种坐标系的一个描述,那么矩阵不可逆的唯一可能性就是:

这个$n$阶矩阵的$n$个列向量根本就构不成一个$n$维空间的坐标系。

《新理解矩阵4》:相似矩阵的那些事儿

By 苏剑林 | 2012-11-11 | 58743位读者 | 引用这篇文章估计是这个系列最后一篇了,也许以后会继续谈到线性代数,但是将会独立开来讲述。本文主要讲的是相似矩阵的一些事情,本文的观点很是粗糙,自己感觉都有点模糊,因此请读者细细阅读。在孟岩的文章里头,它对矩阵及其相似有了一个非常精彩的描述:

“矩阵是线性空间中的线性变换的一个描述。在一个线性空间中,只要我们选定一组基,那么对于任何一个线性变换,都能够用一个确定的矩阵来加以描述。”

同样的,对于一个线性变换,只要你选定一组基,那么就可以找到一个矩阵来描述这个线性变换。换一组基,就得到一个不同的矩阵。所有这些矩阵都是这同一个线性变换的描述,但又都不是线性变换本身。

最近评论