漫话模型|模型与选芒果

By 苏剑林 | 2015-07-15 | 41103位读者 | 引用很多人觉得“模型”、“大数据”、“机器学习”这些字眼很高大很神秘,事实上,它跟我们生活中选水果差不了多少。本文用了几千字,来试图教会大家怎么选芒果...

模型的比喻

假如我要从一批芒果中,找出好吃的那个来。而我不能直接切开芒果尝尝,所以我只能观察芒果,能观察到的量有颜色、表面的气味、大小等等,这些就是我们能够收集到的信息(特征)。

生活中还要很多这样的例子,比如买火柴(可能年轻的城里人还没见过火柴?),如何判断一盒火柴的质量?难道要每根火柴都划划,看看着不着火?显然不行,我们最多也只能划几根,全部划了,火柴也不成火柴了。当然,我们还能看看火柴的样子,闻闻火柴的气味,这些动作是可以接受的。

文本情感分类(二):深度学习模型

By 苏剑林 | 2015-08-04 | 652081位读者 | 引用“熵”不起:从熵、最大熵原理到最大熵模型(一)

By 苏剑林 | 2015-12-01 | 89648位读者 | 引用熵的概念

作为一名物理爱好者,我一直对统计力学中“熵”这个概念感到神秘和好奇。因此,当我接触数据科学的时候,我也对最大熵模型产生了浓厚的兴趣。

熵是什么?在通俗的介绍中,熵一般有两种解释:(1)熵是不确定性的度量;(2)熵是信息的度量。看上去说的不是一回事,其实它们说的就是同一个意思。首先,熵是不确定性的度量,它衡量着我们对某个事物的“无知程度”。熵为什么又是信息的度量呢?既然熵代表了我们对事物的无知,那么当我们从“无知”到“完全认识”这个过程中,就会获得一定的信息量,我们开始越无知,那么到达“完全认识”时,获得的信息量就越大,因此,作为不确定性的度量的熵,也可以看作是信息的度量,说准确点,是我们能从中获得的最大的信息量。

“熵”不起:从熵、最大熵原理到最大熵模型(二)

By 苏剑林 | 2015-12-11 | 92239位读者 | 引用上集回顾

在第一篇中,笔者介绍了“熵”这个概念,以及它的一些来龙去脉。熵的公式为

$$S=-\sum_x p(x)\log p(x)\tag{1}$$

或

$$S=-\int p(x)\log p(x) dx\tag{2}$$

并且在第一篇中,我们知道熵既代表了不确定性,又代表了信息量,事实上它们是同一个概念。

说完了熵这个概念,接下来要说的是“最大熵原理”。最大熵原理告诉我们,当我们想要得到一个随机事件的概率分布时,如果没有足够的信息能够完全确定这个概率分布(可能是不能确定什么分布,也可能是知道分布的类型,但是还有若干个参数没确定),那么最为“保险”的方案是选择使得熵最大的分布。

最大熵原理

承认我们的无知

很多文章在介绍最大熵原理的时候,会引用一句著名的句子——“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”——来通俗地解释这个原理。然而,笔者窃以为这句话并没有抓住要点,并不能很好地体现最大熵原理的要义。笔者认为,对最大熵原理更恰当的解释是:承认我们的无知!

“熵”不起:从熵、最大熵原理到最大熵模型(三)

By 苏剑林 | 2015-12-20 | 76360位读者 | 引用上集回顾

在上一篇文章中,笔者分享了自己对最大熵原理的认识,包括最大熵原理的意义、最大熵原理的求解以及一些简单而常见的最大熵原理的应用。在上一篇的文末,我们还通过最大熵原理得到了正态分布,以此来说明最大熵原理的深刻内涵和广泛意义。

本文中,笔者将介绍基于最大熵原理的模型——最大熵模型。本文以有监督的分类问题来介绍最大熵模型,所谓有监督,就是基于已经标签好的数据进行的。

事实上,第二篇文章的最大熵原理才是主要的,最大熵模型,实质上只是最大熵原理的一个延伸,或者说应用。

最大熵模型

分类:意味着什么?

在引入最大熵模型之前,我们先来多扯一点东西,谈谈分类问题意味着什么。假设我们有一批标签好的数据:

$$\begin{array}{c|cccccccc}

\hline

\text{数据}x & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots & 100 \\

\hline

\text{标签}y & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0\\

\hline \end{array}$$

【中文分词系列】 3. 字标注法与HMM模型

By 苏剑林 | 2016-08-19 | 91488位读者 | 引用在这篇文章中,我们暂停查词典方法的介绍,转而介绍字标注的方法。前面已经提到过,字标注是通过给句子中每个字打上标签的思路来进行分词,比如之前提到过的,通过4标签来进行标注(single,单字成词;begin,多字词的开头;middle,三字以上词语的中间部分;end,多字词的结尾。均只取第一个字母。),这样,“为人民服务”就可以标注为“sbebe”了。4标注不是唯一的标注方式,类似地还有6标注,理论上来说,标注越多会越精细,理论上来说效果也越好,但标注太多也可能存在样本不足的问题,一般常用的就是4标注和6标注。

值得一提的是,这种通过给每个字打标签、进而将问题转化为序列到序列的学习,不仅仅是一种分词方法,还是一种解决大量自然语言问题的思路,比如命名实体识别等任务,同样可以用标注的方法来做。回到分词来,通过字标注法来进行分词的模型有隐马尔科夫模型(HMM)、最大熵模型(ME)、条件随机场模型(CRF),它们在精度上都是递增的,据说目前公开评测中分词效果最好的是4标注的CRF。然而,在本文中,我们要讲解的是最不精确的HMM。因为在我看来,它并非一个特定的模型,而是解决一大类问题的通用思想,一种简化问题的学问。

这一切,还得从概率模型谈起。

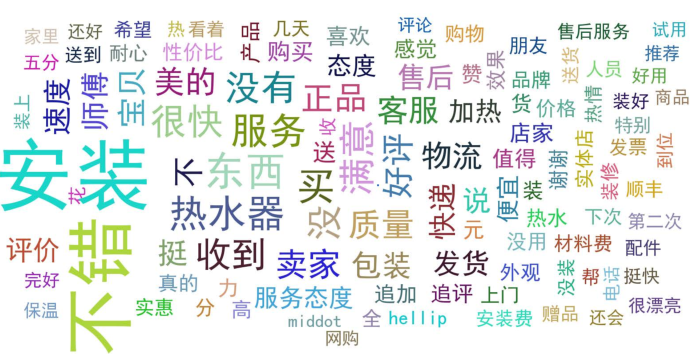

基于双向GRU和语言模型的视角情感分析

By 苏剑林 | 2016-12-01 | 93709位读者 | 引用前段时间参加了一个傻逼的网络比赛——基于视角的领域情感分析,主页在这里。比赛的任务是找出一段话的实体然后判断情感,比如“我喜欢本田,我不喜欢丰田”这句话中,要标出“本田”和“丰田”,并且站在本田的角度,情感是积极的,站在丰田的角度,情感就是消极的。也就是说,等价于将实体识别和情感分析结合起来了。

吐槽

看起来很高端,哪里傻逼了?比赛任务本身还不错,值得研究,然而官方却很傻逼,主要体现为:1、比赛分初赛、复赛、决赛三个阶段,初赛一个多月时间,然后筛选部分进入复赛,复赛就简单换了一点数据,题目、数据的领域都没有变化,复赛也是一个月的时间,这傻逼复赛究竟有什么意义?2、大家可以看看选手们在群里讨论什么:

【不可思议的Word2Vec】 2.训练好的模型

By 苏剑林 | 2017-04-03 | 474710位读者 | 引用由于后面几篇要讲解Word2Vec怎么用,因此笔者先训练好了一个Word2Vec模型。为了节约读者的时间,并且保证读者可以复现后面的结果,笔者决定把这个训练好的模型分享出来,用Gensim训练的。单纯的词向量并不大,但第一篇已经说了,我们要用到完整的Word2Vec模型,因此我将完整的模型分享出来了,包含四个文件,所以文件相对大一些。

提醒读者的是,如果你想获取完整的Word2Vec模型,又不想改源代码,那么Python的Gensim库应该是你唯一的选择,据我所知,其他版本的Word2Vec最后都是只提供词向量给我们,没有完整的模型。

对于做知识挖掘来说,显然用知识库语料(如百科语料)训练的Word2Vec效果会更好。但百科语料我还在爬取中,爬完了我再训练一个模型,到时再分享。

模型概况

这个模型的大概情况如下:

$$\begin{array}{c|c}

\hline

\text{训练语料} & \text{微信公众号的文章,多领域,属于中文平衡语料}\\

\hline

\text{语料数量} & \text{800万篇,总词数达到650亿}\\

\hline

\text{模型词数} & \text{共352196词,基本是中文词,包含常见英文词}\\

\hline

\text{模型结构} & \text{Skip-Gram + Huffman Softmax}\\

\hline

\text{向量维度} & \text{256维}\\

\hline

\text{分词工具} & \text{结巴分词,加入了有50万词条的词典,关闭了新词发现}\\

\hline

\text{训练工具} & \text{Gensim的Word2Vec,服务器训练了7天}\\

\hline

\text{其他情况} & \text{窗口大小为10,最小词频是64,迭代了10次}\\

\hline

\end{array}$$

最近评论